我有迷魂招不得 写在于继勇《城市里的庄稼》出版之际

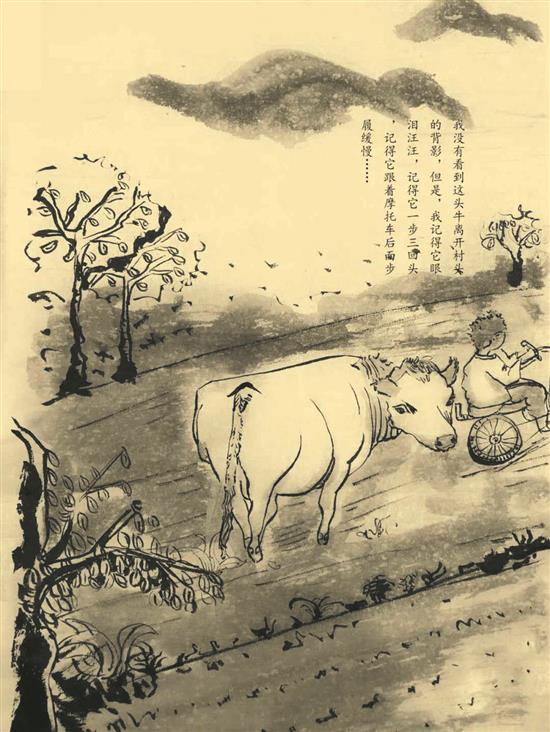

○于蕙榕绘

于继勇的《城市里的庄稼》出版在即。散文集,既无风云也无风月,他担心人不红,书不好卖,赚不到钱事小,而对不住赵焰主编和出版社兹事乃大,在朋友圈里吆喝了一下,羞得满脸通红,整个人被江湖道义和书生自尊扯成了橡皮筋——没有城市人的矫饰也没有乡土人的狡黠,他的真诚与尴尬昭然若揭。

《城市里的庄稼》尚未到手,另一部编辑过程中的百篇书稿在“大于村”公号上一天一篇连载了。

“一半写村里的事,一半是写村里的人,我这些亲爱的乡亲,大多数普通而低微,一生辛苦劳碌而默默无闻。为生活拼尽力气,却未必赢得生活的恩惠。源自泥土,归于尘埃,在我少年时代,他们一个个影响了我的价值观。”老于这样介绍每日公号文章,这其实也是他所有怀乡文字的总序。《城市里的庄稼》和第一部作品《怀念驴》,连同“大于村”公号文章,它们的“宅基地”都在淮北平原,涡河岸边,大于村。

田间地头,村里村外,祖祖辈辈,人与事、情与利、恨与怨、哀与伤,鬼与魂,有千年不变的人性温暖与幽暗,有城市化进程和市场经济激发下的人格变异,一部生命伦理学、乡村生态学,在更高的意义和更广阔的层面上,则感性、饱满、多向度折射了世纪之交的中国历史与当下现实。

诗人布罗茨基说安娜·阿赫玛托娃“这类诗人是带着已定型的语言和他独有的敏感出现在这个世界上的”。

我同样没有见证过老于文字的发展过程,差不多二十年前我们共事安徽商报,作为《橙周刊》主编,他的文字风格就已经老卤点豆腐成型了,安静、细腻、真诚、沉郁,掺和着青草、麦秸和驴粪气味。当然,“就熟”并不意味着“驾轻”,看到老于标有类似“写于2001年某月某日,改于2020年某月某日”的文章后缀,就能感受笔耕不辍者的坚韧与艰辛。

我也同样没有见证过老于个性禀赋的城市化适应性嬗变过程,一如他年纪轻轻就赢得了“老于”的雅号不再年轻也不再变老,再如他自我推销时不无笨拙的自谦与自黑。在天旋地转的现实万花筒里,老于以一成不变的老成、真诚,执著,似乎是天然性地携带着一份沉重、一份悲凉、一份田园牧歌的纯净理想,扒犁大于村的土地,倔劲抗拒着父老乡亲尘土归尘土水溶水一样的消弭于无形。这种倔劲来自文字的书写诱惑,更来自一种最朴素的人性力量——人非草木孰能无情?

我对老于的书写不是没有过小小的腹诽。作为事业精进的纪录片导演和作家,怎么提前做了退休后的事,不应该向前看或是记录当下吗,那才是生机勃勃,波澜壮阔的现实主义宏大叙事啊?

家养的枣红色的老犍牛被牛贩子牵走,自知寿数已到。“我没有看到这头牛离开村头的背影,但是,我记得它眼泪汪汪,记得它一步三回头,记得它跟着摩托车后面步履缓慢……它在我们家生活了近十年,早已经和我们成为一家人了。”(《怀念牛》)……奇怪的是,每每翻看大于村的风景人物,被大于村形形色色林林总总的命运所触动,我的问题——为什么总沉溺于乡村“过去时”,而不是明亮激越的城市化“现在进行时”——便无形中消失了。

“于我来说,文学或写作是琐碎生活里的一个梦,为自己写,给自己看,观照自己内心。只要我们仍需要观照自己的内心,就会对文字有需求。我相信,有一天,会有人一篇篇翻看这些不跟潮流,安静而土气的文字。它们,是有生命的。”——老于曾经为生活而写作,如今老于为写作而生活;大于村曾经养育了老于,如今老于为大于村招魂。凌琪

新闻推荐

本报讯(通讯员赵蒙蒙李亚楠)新冠肺炎疫情发生以来,淮北市司法局紧扣防控工作要求和群众关注热点,开展疫情防控普法宣传,为全...

淮北新闻,弘扬社会正气。除了新闻,我们还传播幸福和美好!因为热爱所以付出,光阴流水,不变的是淮北这个家。