与神对话的人:射手座文学大咖TOP10

射手座也叫人马座,就是希腊神话中那个人头马身的怪物。由于有四个蹄子,所以他们喜欢不受拘束地“跑野马”,以志存高远、不讲道理和运气极好而著称。但有知识有教养的射手,则是神话中英雄们的导师:大概只有神人杂交的英雄们才能跟上他们双倍的步伐。

射手和双子都盛产诗人,但他们有着完全不同的诗人禀赋。双子接近于通常意义上的天生的诗人:性灵,随意挥洒天才,外星人,他们的脑洞是难以捉摸的。但射手则是面对未知领域的探索者。在西方的文化视阈中,最大的未知当然是上帝,所以他们的诗歌就成了对上帝的探索,并在探索中不自觉地发展为对上帝的模仿。众所周知,西方那位严厉上帝不像中国的玉皇大帝那么好欺负,时常爱发点脾气,带点洪水猛兽消灭你。所以与神对话的射手诗人们,面对上帝是虔诚信徒,面对人间则难免带着对社会弊端的不满、人性弱点的批判。

射手座的小说家们,更多继承了神话中射手喀戎身为医生的一面,仿佛拿着手术刀对我们的言行和灵魂进行解剖,仿佛天神打量着不完美的人类,看得我们心里直发憷。但他们比诗人要冷静得多,所以把主观的不满化为客观的“暴露”,激烈的批判变为冷峻的反讽。医生世家的福楼拜堪称这些人的代表,那幅福楼拜拿着放大镜和手术刀解剖包法利夫人的肖像,就是射手座小说家的真实写照。

弥尔顿(1608年12月9日)

《失乐园》

弥尔顿和但丁同为宗教诗人,但却比任何无神论者都更像“异教徒”。但丁的宇宙里,他暗恋的小女朋友贝亚特丽斯简直比上帝还重要,弥尔顿的科幻大片《失乐园》中,魔鬼撒旦的风采远远盖过了巴顿将军式的耶稣。然而对宫的双子座诗人仿佛是来自另一个世界的幽灵,眼中并无一个活物。(《神曲》中除了诗人自己,可还有一个“人”?)射手座诗人,虽然“他们眼望上帝”,却仍然是人类,只是不屑与芸芸众生平等对话,但却奇妙地混杂着对凡人的爱,仿佛IQ160的数学家看着我们解数学题而为我们的智商捉急。弥尔顿为我们是否身处“幸福生活的世界”而忧心忡忡,这还真是应了那句:盲人领着我们,走向光明。 《失乐园》,[英]约翰·弥尔顿,刘捷译,上海译文出版社

《失乐园》,[英]约翰·弥尔顿,刘捷译,上海译文出版社

布莱克(1757年11月28日)

《天真与经验之歌》

布莱克的名声远远抵不上他的诗才,在纪德眼中,他是能与尼采、陀思妥耶夫斯基媲美的人物。大多数读者都知道他有一首神叨叨的小诗,“从一粒沙看世界,从一朵花看天堂,把永恒纳进一个时辰,把无限握在自己手心”。能说出如此让人摸不着头脑的神谕,不是天才,就是疯子。尼采发了疯,陀氏患癫痫,布莱克据说四岁便已出现了幻觉,说曾看过上帝显灵——耶稣出现在一间房子的窗户上。他认为所有人都拥有这项“能力”,只不过有的人在成长过程中将之丢失了。当然我们怀疑他这样说只是为了逃学。布莱克的偶像理所当然是弥尔顿。据说有人曾看到布莱克和妻子一丝不挂地坐在院子里读《失乐园》,看到有人来,便高兴地喊道:“进来,这就是亚当和夏娃。”仿佛王朔那句“我是你爸爸”,这样占人家便宜,真不知道是天真还是有经验呢。 《天真与经验之歌》,[英]威廉·布莱克著,杨苡译,译林出版社

《天真与经验之歌》,[英]威廉·布莱克著,杨苡译,译林出版社

狄金森(1830年12月10日)

《狄金森诗选》

狄金森如今崇高的地位不可动摇。她从二十五岁开始弃绝社交,修女般闭门不出,在孤独中埋头写诗三十年,一千八百多首诗生前只发表了七首。这些诗直到她死后出版,才引起轰动。不过轰动是我们的,狄金森完全不care,她完全沉浸在跟上帝交流的幻觉中。例如那首著名的《篱笆那边》:“篱笆那边/有草莓一颗/我知道,如果我愿/我可以爬过/草莓,真甜!/可是,脏了围裙/上帝一定要骂我/哦,亲爱的,我猜,如果/他也是个孩子/他也会爬过去,如果他能/爬过!”如果把这首诗中的“上帝”换成“妈妈”或者“爸爸”,那就是我们的小学生作文了。在她眼中,上帝竟然如此鸡婆到连脏了围裙的事儿也要管? 《狄金森诗选》,[美]艾米莉·狄金森著,江枫译,外语教学与研究出版社

《狄金森诗选》,[美]艾米莉·狄金森著,江枫译,外语教学与研究出版社

海涅(1797年12月13日)

《德国,一个冬天的童话》

德国当然是出产大师的,尤其是催眠大师。歌德、席勒、荷尔德林,由于思想太过精深,能让读者如堕五里雾中,生怕我们不知道他们也读过康德。只有海涅,情诗写得少女思春,论著写得老妪能解。举凡社论、乐评、书评、政论、杂文、随笔,他都能写,写则精彩,语言潇洒跳脱,如翔天际,讽刺而有分寸,幽默感一流,那感觉正如海涅的诗句:“乘着歌声的翅膀/心爱的人,我带你飞翔!”有趣的是,他的抒情诗简直是泡妞利器,但他的太太玛蒂尔德一直都搞不清海涅的才华有多大。面对他人的夸奖,玛蒂尔德的反应是:“他的诗肯定没那么好,因为他自己都对他的诗不满意。”甚至,“大家都说海涅充满奇思妙想,而且写过美丽的书,可我真的一点都感觉不到。我只好相信大家的话。”海涅知道后却大喜:“她爱的是我这个人!”其不接地气若此。 《德国,一个冬天的童话》,[德]海涅著,冯至译,人民文学出版社

《德国,一个冬天的童话》,[德]海涅著,冯至译,人民文学出版社

里尔克(1875年12月4日)

《里尔克诗全集》

因为姐姐的天折,里尔克一出生就被母亲当作女孩子养,穿女孩的衣服,买布娃娃玩具。在实际生活中,里尔克的内心是柔弱纤细且谨小慎微的,所以只好在写诗时扮演上帝,说说大话,以至于读着他的诗会感到受了侮辱。一会儿对着上帝爸爸撒娇:“主啊!是时候了。夏日曾经很盛大。把你的阴影落在日规上,让秋风刮过田野。”一会儿扮演房管局领导:“谁此时没有房子,就不必建造。”其实他极为胆小,时常有被监听的妄想症:“究竟有谁在天使的阵营倾听,倘若我呼唤?”大概见鬼的经历丰富,所以里尔克感叹:“每一位天使都是可怕的。”然而不可否认,他的诗句宛如上帝的垂示,完美而充满力量。 《里尔克诗全集》,[奥地利]莱内·马利亚·里尔克著,陈宁、何家炜译,商务印书馆

《里尔克诗全集》,[奥地利]莱内·马利亚·里尔克著,陈宁、何家炜译,商务印书馆

策兰(1920年11月23日)

《保罗·策兰诗选》

策兰的诗歌如希伯来先知的启示录,即便读不懂也能攫住读者的灵魂。作为一个父母丧生在纳粹的犹太人集中营、经历过多年流亡生活、患有精神分裂症、最终自沉于塞纳河的德语诗人,策兰的诗歌气氛完全就是海涅的另一边:充斥着死亡、绝望、黑暗与神秘。相较他那位乐观的犹太人前辈,经历过战争的策兰更加能看到《圣经》预示的末日景象。据说,最后留在策兰书桌上的,是一本打开的荷尔德林的传记,他在其中一段画线:“有时这天才走向黑暗,沉入他的心的苦井中。”由于黑暗先于上帝的光芒拥抱裹挟住他的一生,他唯一的反抗之路,似乎只有主动沉入黑暗。 《保罗·策兰诗选》,[德]保罗·策兰著,孟明译,华东师范大学出版社

《保罗·策兰诗选》,[德]保罗·策兰著,孟明译,华东师范大学出版社

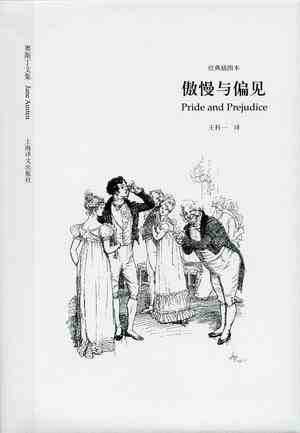

简·奥斯丁(1775年12月16日)

《傲慢与偏见》

简·奥斯丁收获了大量的“普通读者”,在普通读者眼中,她的小说就是小清新读物,书中既无惊心动魄的“战争与和平”,也没有尔虞我诈的“名利场”,都是乡间庄园的谈谈恋爱结结婚这样的“终身小事”,她还会给一个看上去似乎皆大欢喜的结尾,符合人们对美好生活的需要。奥斯丁在生活中有普通射手座的一面,喜欢唱歌跳舞,与人调笑,喜欢逛街交友,并不是高冷的文艺女青年。然而回到孤独的创作中,她便难免“笔中带刺”,但是一边讽刺笔下的人物,一边淡淡地给他们指一条路。奥斯丁的温情和反讽是同在的,读者既可以从中照出自己身而为人的愚行与荒诞,但并不因此暴躁愤怒,因为奥斯丁的解剖是无害有益的。 《傲慢与偏见》,[英]简·奥斯丁,王科一译,上海译文出版社

《傲慢与偏见》,[英]简·奥斯丁,王科一译,上海译文出版社

福楼拜(1821年12月12日)

《包法利夫人》

余华出道时曾在作品中假装残酷,但很快就暴露出他是个温情主义者,对笔下的弱者满是关爱之情。福楼拜在作品中的冷静和淡漠,那种时时在场的不动声色,谈笑间看着灰飞烟灭,才真正恐怖。他在作品中对情感的淡化到了惜字如金的程度。同是医生出身的契诃夫曾说:“越是遇到情感色彩浓重的场面,下笔越是要冷静,出来的效果也越有情感色彩。”这完全就是福楼拜惯用的手法,他对笔下的人物够狠,冷冷地看着爱玛偷情、遭情人遗弃、欠债、服毒自杀。这种境界,大概就是“天地不仁以万物为刍狗”的上帝视角。 《包法利夫人》,[法]福楼拜著,许渊冲译,译林出版社

《包法利夫人》,[法]福楼拜著,许渊冲译,译林出版社

马克·吐温(1835年11月30日)

《哈克贝利·费恩历险记》

马克·吐温的《哈克贝利·费恩历险记》是无可替代的经典,其不分肤色、不分年龄、不分身份,朴实自然得如同大地河流一样的气息,还有无论面对什么样的生活境地都从不更改的童心,是许多过于严肃失去了平常心的作家做梦也未想到过的境界。马克·吐温的幽默感在于,将孩子的历险故事对应了古希腊神明般的君王亚历山大的征战传奇。由于小说的叙事被作者诉诸孩子的口吻,读起来童趣盎然,比《亚历山大远征记》之类的历史书有意思得多。其实从上帝视角看来,成人之间你死我活的战争,与孩子之间天真烂漫的游戏,本来就没有多少差别,倘若拉开时间和空间的距离看,战争本身就是可笑的,所以经历过战争的海明威才会挥挥手说声:“永别了,武器。”马克·吐温可以让任何读者不管如何世故如何圆滑,一旦捧起他的小说,就会变成孩子,回到阔别已久的少年时代。 《哈克贝利·费恩历险记》,[美]马克·吐温著,张友松译,人民文学出版社

《哈克贝利·费恩历险记》,[美]马克·吐温著,张友松译,人民文学出版社

茨威格(1881年11月28日)

《一个陌生女人的来信》

茨威格对心理学与弗洛伊德学说颇感兴趣,他擅长人物心理的细致刻画,对奇特命运下人类心灵的徘徊运转予以描摹,随着他的节奏,你的心灵也会不由自主地跟着那脉搏心气激动,荡气回肠。与弗洛伊德的“科学研究”相比,茨威格的“文学探寻”因为细节的真实似乎显得更有说服力。茨威格对人类心灵的幽微之处洞幽烛微,他曾为巴尔扎克、狄更斯、陀思妥耶夫斯基、尼采、司汤达、托尔斯泰等数十位历史人物立传,这些传主因此获得了鲜活的性格与生命。他只需要给面貌模糊的泥塑木雕吹一口气,便能使其立马活转过来,这大概是他向上帝习得的魔法。 《一个陌生女人的来信》,[奥]斯蒂芬·茨威格著,张玉书,上海译文出版社

《一个陌生女人的来信》,[奥]斯蒂芬·茨威格著,张玉书,上海译文出版社