历史学与考古学的磨合:发现对方的长处与短处

2017年8月10日,古代中国研究青年学者研习会第四十八场假北京清华大学文北楼举行。本次研习会主题为“历史学与考古学的磨合”,灵感渊源于1997年“中研院”史语所出版的《中国考古学与历史学之整合研究》会议论文集两巨册。但已故周凤五先生曾直言该会议并未达到预期的整合效果,兼以当代学术活动虽常以对话、跨界为名,实则不乏陷入各说各话、各守疆界的尴尬境地。本次研习会召集人、中兴大学历史学系助理教授游逸飞有感于此,特地以“磨合”为名,希望揭示出跨学科的难度极高,必须不同领域的学者都有交流的兴趣,事先讨论对话的主题,甚至朝夕相处,“磨合”彼此之间的误解与歧见,发现对方的长处与短处,才可能达到学科整合的效果。本次研习会以学科为经、时代为纬,邀请历史学者与考古学者两两成组,以与对方磨合为前提,选择各自的具体研究加以展示,藉此达到对话、交流的效果。为使磨合的过程较为顺畅,本次研习会还邀请了北京清华大学历史系助理教授马楠与中国社会科学院考古研究所研究员刘瑞共同主持活动。由于“磨合”是长期、持续的过程,本次研习会未必能立竿见影,产生明显的效果。期待本次研习会只是“历史学与考古学的磨合”的开场白,第二场、第三场的“磨合”已在酝酿。

秦汉组:出土文献研究是考古学吗?

经过科学考古发掘出土的文献无疑属于考古文物,但考古学者对其研究往往较少措意,历史学者及古文字研究者则经常将之视为“文献”加以研究,较易忽视其“文物”属性。游逸飞既有“磨合”之心,为了抛砖引玉,遂以“从礼坏乐崩的角度看秦至汉初随葬律令简的身份标示功能”为题,企图从随葬品的脉络出发,借鉴考古学的视野思考出土文献研究的其他可能性。

商人墓随葬的觚爵、周人墓随葬的鼎簋,往往标示了贵族墓主的具体身份等级,也就是爵位。在贵族社会里,爵位是最重要的身份。故随葬的觚爵鼎簋不只标示了身份,亦应在一定程度上反映出商人、周人的自我身份认同。随着东周礼坏乐崩,贵族随葬礼制逐渐崩坏,爵位的重要性逐步下滑,社会身份多元竞进,新的自我身份认同浮现,秦汉墓葬的身份标示亦应出现新的方式。阎步克《从“爵本位”到“官本位”》一书提示我们,除去诸侯王、列侯等高爵,秦汉墓里的新型身份标示应与官位吏职有密切关联。官印、仿制官印成为秦汉墓常见的随葬品,即新型身份标示形成的绝佳反映。然而在秦汉官僚体系里,拥有正式官印者多为长吏,有权在官文书上钤印官印者亦多为长吏。实际书写官文书的卒史、令史、史、小史等低阶属吏,是官吏群体中的多数,但他们无权在官文书上钤印官印,大抵亦无正式官印,显然不适合随葬官印以标志其属吏身份。那么在新型身份标示逐渐形成的当下,这些低阶属吏该如何自处?在官吏群体的金字塔阶层中,低阶属吏位于底层,其身份不高,有些人或许无意自我标示。但不能忽略的是秦至汉初“以吏为师”,睡虎地秦律更规定“非史子,毋敢学学室”,透过教育的垄断,官吏在一定程度上属于世袭的社会阶层,与平民百姓有别。加上低阶属吏把持的实际权力,我们可以想象他们在地方乡里社会中有一定的社会地位,其属吏身份值得标示、认同乃至炫耀。

那么低阶属吏该用什么随葬品来标示身份呢?低阶属吏常被称为文法吏,他们日常熟习的律令,带有政治权威,却又被官学教育垄断,一般百姓不得染指,显然十分适合当作随葬品,用以标示身份。游逸飞认为这就是秦至汉初出现睡虎地、张家山等不少随葬律令之墓的主因。然而随着西汉中期官吏任用的资格向“非史子”,也就是平民开放,律令学开始普及于民间,律令知识不再为官吏群体专擅。随葬律令也就难以用来标示低阶属吏,这可能导致西汉中期以后的低阶属吏不再随葬律令。然而低阶属吏的身份标示需求并未消失,他们有必要寻求律令简的替代品,西汉中期以后的松柏、尹湾汉墓随葬行政文书,可能正是低阶属吏用以标示身份的新方式。游逸飞最后指出武威汉墓随葬王杖诏令简,反映墓主是获得皇恩优遇的老年男性,明显具有标示身份的意图。兼以传世文献记载东汉周磐以《尚书》随葬,以标示自己的大儒身份。秦至汉初某些低阶属吏尝试以律令随葬,标示自己的独特身份,应是可能发生过的历史现象。

游逸飞的观点颇引起与会者的兴趣与争论,刘瑞与刘未(中国人民大学历史学院考古文博系副教授)分别对此研究的前景表达了悲观与乐观的态度,也都指出有必要进一步分析随葬律令墓乃至随葬简牍墓的共出器物。学者之间的根本分歧或许在于:考古学除了关注海量数据所反映的制度、习俗等普遍性现象,是否还可能探讨尚未形成制度与习俗的行为的可能意义?认知考古、心态考古可以走多远?考古学该往何处去?

湖北云梦睡虎地11号秦墓棺内平面图

湖北云梦睡虎地11号秦墓棺内平面图

甘肃武威汉墓出土木简《王杖诏令册》

甘肃武威汉墓出土木简《王杖诏令册》

出土文献既是“文物”,若考古学者将其视为文物加以研究,会提供历史学者及古文字研究者什么样的新知呢?南京师范大学考古学系博士生吕健报告“汉代封泥研究之泥料与贮泥之器”,提供了一个实例。

吕健指出在秦汉时期,封泥是帝国文书行政的必备载体,加之适用于关津仓廪之制,可谓无孔不入。既然封泥的需求如此庞大,封泥的原料(泥料)的来源及性质也就有必要加以探讨。揆诸史籍,对于泥料的记载只有寥寥数语,即乘舆所用的“武都紫泥”及邓训喜好的“青泥”。根据目前可见的考古资料,确有多处秦汉时期遗址发现了当时未曾使用的泥料,如广东五华狮雄山遗址及内蒙古二十家子城址等处,这些泥料的特征是均预制成小块或丸状,体量不大,方便携带与取用。泥料颜色各不相同,大多取决于各地出产黏土的矿物属性。泥料大多经过简易的初步加工,例如淘洗、揉捻等过程,泥质总体来说显得比较细腻。封泥尚值得进一步做科技分析,因为这些泥料可能添加了某些有机物质,目的是加大泥料的强度,防止封泥钤印后开裂。研究者对徐州某座汉墓出土封泥进行红外扫描后,发现样品检测出水合硅酸镁的成分,这一结果至少说明泥料中存有添加物。鉴于有机质经过两千多年的降解,检验出具体成分的难度极大,对于泥料的科技分析还有很长的路要走。

汉人为了贮存封泥所用的泥丸,使用了一种新的小型青铜容器,孙机先生根据前凉的一件同类器物将之定名为泥筩,吕健认为可行。根据吕健的整理,目前全国范围内考古发掘所得泥筩约有30件,器型近似、变化不大,但仍可根据类型学梳理其演变规律。总的来说,这类器物的源头可以上溯至战国楚地的竹筒类器,设计的初衷就是为了便携并储备一定量的泥料。例如尹湾M6的墓主人师饶,其身份为太守功曹史,根据墓中的《元延二年日记》,可知其该年大部分时间都在公差途中,这时“泥筩”的重要性就会凸显出来,可以随时解决出差途中封缄文书或物品的需求。

吕健认为封泥研究是非常小众的课题,但依然有一些细节值得研究者去深入探讨,相信随着学界很多领域研究的细节化,会有更多关于封泥的谜团被揭开。

东京国立博物馆藏“皇帝信玺”封泥正背面

东京国立博物馆藏“皇帝信玺”封泥正背面

徐州土山汉墓出土泥筩

徐州土山汉墓出土泥筩

中古组:“以图证史”还是“以史证图”?

图像研究近年十分热门,但如何恰如其分地将图像嵌入所属的历史脉络里,显然是研究者共同面对的难题。中古组两位来自历史学与考古学的讲者都告诉我们,只有更清楚地了解图像的生成过程,才能更准确地将图像当作一种史料加以运用,而图像的生成过程本身就是一种历史,值得深入讨论。

关于传唐代阎立本所绘《历代帝王图》中诸帝王穿戴了不同的冠服,陈葆真等艺术史学者怀疑与唐初君臣的正统意识相关,即以着冕服者为正统,着便服者为非正统。首都师范大学历史学院副教授孙正军指出其中存在矛盾:即图中虽为亡国之君、但正统性无可置疑的隋炀帝着爵弁,身着冕服的北周武帝题记称其“无道”,不具正统性的蜀、吴二主却着冕服等。他进而考察司马金龙墓出土屏风上的皇帝形象及龙门石窟、巩义石窟的皇帝礼佛图,以及图像与文献所见南朝帝王冠服资料等,指出唐代《历代帝王图》中北朝诸帝着冕服、南朝诸帝着便服的原因,很大程度上是对南北朝不同图像传统的沿袭。南朝和北朝皇帝像的不同表现形式,使得唐代《历代帝王图》中南北双方帝王冠服有所差异。《历代帝王图》中诸帝王的不同冠服,实与正统意识无关。基于上述考察,作者尝试对图像与历史的联系提出一点反思,强调在解读图像时应重视图像自身的系谱。

顾恺之《女史箴图》(藏于大英博物馆)

顾恺之《女史箴图》(藏于大英博物馆)

龙门石窟宾阳洞《皇帝礼佛图》(藏于纽约大都会艺术博物馆)

龙门石窟宾阳洞《皇帝礼佛图》(藏于纽约大都会艺术博物馆)

传阎立本《历代帝王图》(藏于波士顿美术馆)

传阎立本《历代帝王图》(藏于波士顿美术馆)

中央美术学院人文学院讲师耿朔则以江苏南京、丹阳两地大型南朝墓葬中的“竹林七贤”图像为研究对象。他对“竹林七贤”墓葬的图像来源、刻制模具、印制墓砖、刻写编号、砌筑墓室等制作步骤一一加以分析,全面复原了“竹林七贤”砖印壁画的制作和砌筑过程。而每个步骤的参与者都曾对图像进行过处理和调整,以确保该步骤完备无虞,最后在墓中呈现出来的“竹林七贤”图像虽是平面化的,却是“层累塑造”的结果。他进而指出不同墓葬的“竹林七贤”砖画存在密切联系,它们似乎都在遵循一种普遍性的表现方式。以“竹林七贤”为代表的名士,在东晋南朝时成为皇室、贵族和文人圈里共同流行的绘画题材,甚至可能形成了某一种或某几种相对固定的构图形式。“竹林七贤”墓以不同的方式对图像不断进行“复制”,使之成为“经典”,流传后世。

南京西善桥宫山墓竹林七贤与荣启期砖画

南京西善桥宫山墓竹林七贤与荣启期砖画

宋元组:“晋东南村落”的共读

就主题设计而言,宋元组可谓本次研习会最成功的一组。不像其他组别是从不同的材料、不同的研究中寻找磨合的契机,宋元组刻意选择了同一批材料进行研究,想透过“晋东南村落”的共读,来磨合历史学与考古学之间的歧异。

中国人民大学历史学院考古文博系副教授刘未指出晋东南地区作为一个相对独立的地理单元,至今在乡村中保有大量晚唐以降佛寺、祠庙,这是国内其他地区很少见的一类学术资源。由于年代跨度较大,历史信息丰富,因而当前学术界有关晋东南地区寺庙的研究相当活跃,涌现出许多成果,如建筑史学者关注寺庙的布局和单体建筑的年代,美术史学者关注壁画和塑像的题材与形式,戏曲文物学者关注遗迹与碑刻中与戏剧演出的有关信息,历史学者关注与寺庙有关的民间信仰和地方社会等问题。但专项问题被突出的同时,本来属于一体的其他相关信息则被忽略了,而它们原本都是村落物质遗存的组成部分。于是不同领域的晋东南研究并不能凝聚成一个晋东南整体,更无法进一步深入解释晋东南地区发生过的变迁。

由于田野调查是考古学的主要研究手段,物质遗存是考古学的基本研究对象。对于晋东南地区的研究整合来说,考古学显然具有其他学科所不具备的优势。刘未遂尝试将田野考古调查所获的各项资料加以整合,从物质文化的分析角度入手,进行一项历史考古学的综合研究,广泛利用寺庙建筑、壁画、塑像、碑刻等现存遗迹遗物,并结合考古发现的墓葬材料,去揭示晋东南宋元村落世界的历史面貌。事实上这对于习惯将城市、墓葬、宗教、手工业遗存分门别类进行研究的中国考古学来说,也是一个新的挑战。此研究在初始阶段可能涉及的问题有:寺庙碑刻题名所反映的村落地域结构与信仰空间;寺庙和墓葬营建技术的模式与传统;《营造法式》、《地理新书》所代表的官方知识体系的地方化过程等等。

讲者刘未于山西陵川小会岭二仙庙考察

讲者刘未于山西陵川小会岭二仙庙考察

中国人民大学历史学院唐宋史研究中心兼任研究员古丽巍指出近十余年区域社会研究成果斐然,以地域为单元把宗族、社会组织、信仰结合起来进行“日常生活”的综合研究,越来越引起学者的重视。对“日常生活”的研究不限于碑刻资料,我们还可借助当地的考古发掘及图像史料,进入晋东南地区的“现场”。但历史学者对文本的关注往往是第一位的,因此她从文字史料的角度探讨晋东南地区。若以《玉皇行宫之记》(玉皇庙)、《潞州长子县重修圣王庙记》(成汤庙)、《重修灵贶庙碑》(三嵕庙)作为材料组进行综合分析,可以注意三点:其一,这三处均为行宫/行祠。从不同信仰的本庙与行祠渐次分布的地理空间范围上看,晋东南的屯留、长子、上党、壶关、高平、泽州都是水信仰相对集中的地域,三组信仰圈的重合度较高。其二,这三座庙宇的兴建或重建,均出于当地“信义之士”、维那及庙官、管众的提议和筹划,反映对水资源的渴求是晋东南地区民庶日常生产生活的内在需要。其三,从碑阴保留的题记中,可见当地村、社、管、紏(纠)司等社会基层组织和相应的管理者。

古丽巍进一步思考,晋东南地区日常生活中的民庶究竟需要什么样的社会资源?或者说需要社会、国家为他们提供什么资源以维系区域的运转?这才是理解当地社会的日常生活状态及其与国家互动的关键。如上所言之“管”,是民众自发为兴建祠庙形成的组织。受到宋代路级机构设置的启发,我们可以想象,“管”可能反映出基层组织的多重职能系统在同一区域的叠加,而他们努力推崇的信仰逐渐获得官方认可(赐额),在区域社会发挥影响。日常生活中的需要、冲突直接或间接地塑造了当地的社会和文化,这正是以“晋东南宋元村落的日常生活经验”为问题意识的重要性所在。

综合两位讲者所述,我们或可感受到历史与考古,本是同根而生,却也因现代学科日益细化,专业化程度不断加深,使学科之间的壁垒随之增大。这注定学者从自身专业训练出发,只能有所选择地讨论某些问题或仅能看到问题的有限面相,无形中造成认知上的“偏见”。然而这也并非意味着专业分工的无效,经过严格训练的专业学科方法,使研究不必绕远,直接切中肯綮,以此为基础,专业分工恰恰是我们赖以打破学科界限的基石。

山西高平上董峰村万寿宫元代壁画

山西高平上董峰村万寿宫元代壁画

明清组:考古学的城市,文献的政区

纵观中国历史上诸个朝代,明清史或为历史学与考古学最不相闻问的断代。但明清史真的不需要考古学吗?不关注明清人群遗迹的考古发掘难道没有缺憾吗?明清组希望引领学者关心这些问题。

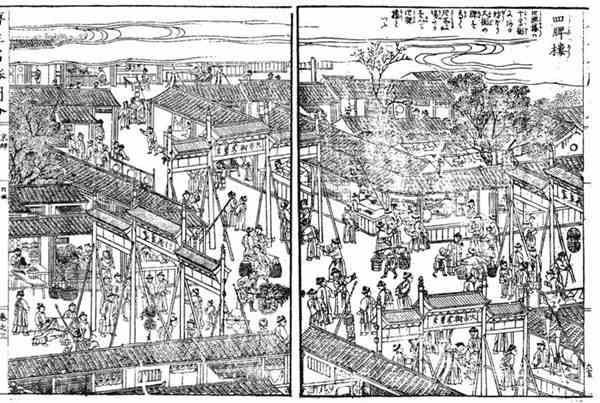

台湾大学人类学系兼任助理教授黄川田修先梳理日本14至19世纪城市考古学的研究史。早在室町时代(14至16世纪)、江户时代(16至19世纪),海内外学者便已用文字与图像来记录当时城市有关的信息。到了20世纪初,日本学者开始进行小规模的发掘工作,从考古学来研究江户(今东京)、京都、大阪等城市的历史。二战后,日本学者开始建立起“中世考古学”与“近世考古学”的基本概念。1980年代以后,随着日本经济达到巅峰,各地考古队的设备与发掘资料均达到一流水平,许多学者从“社会考古学”的角度,对各地城市进行系统的研究,并编纂了不少的综合性著作,如江户遗迹研究会《图说江户考古学研究事典》(2001),小野正敏《图解日本の中世遗蹟》(2001)。

接下来,黄川田修梳理了中国14至19世纪城市考古学的研究史。明清时期,中国与海外的士人亦用文字与图像仔细记录当时城市的状况,并编纂出好几本书籍,如《日下旧闻考》(1785-1787)、《宸垣识略》(1876)、《唐土名胜图会》(1802)等。20世纪中期,开始有学者从现代城市学或历史考古学的角度讨论中国城市,如梁思成《北京——都市计划的无比杰作》(1951)、徐苹芳《宋元明考古学》(1986)等,获得不少的成就。进入21世纪,随着中国经济达到一定的水平,抢救性发掘成果大增,北京、上海等大城市积极发掘唐代以后的考古遗址,不少学者根据“乡土史”或“城市学”的观点进行研究,近十年来各地期刊杂志上公布的明清城市考古报告逐渐增加。其中如成都文物考古研究所等《水井街酒坊遗址发掘报告》(2013)、王毓蔺《明北京营建烧造丛考之一》(2012)等著作的意义尤其巨大,是划时代的重要作品。明清城市考古学研究已开始进入新的阶段,未来发展令人期待。

最后黄川田修总结,1970年代末至80年代初的日本室町及江户时代考古,与目前中国明清考古的研究情况极为类似,颇值参考。如此丰富资料的解读,必须由历史学、考古学、城市社会学、经济学、民俗学等不同领域的专家通力合作,现况仍有待改善之处。

江戶遺蹟研究會编《圖說江戶考古學研究事典》(2001)、小野正敏编《圖解日本の中世遺蹟》(2001)

江戶遺蹟研究會编《圖說江戶考古學研究事典》(2001)、小野正敏编《圖解日本の中世遺蹟》(2001)

冈田友尚《唐土名胜图会》(1802)

冈田友尚《唐土名胜图会》(1802)

考古学注重物质材料的空间属性,然而政治定义的空间(政区)有时并非考古发掘所能揭示,中国人民大学历史学院副教授胡恒报告“清代中国政区中的几种特殊类型——兼论治所城市统计的范围口径”,有助于提醒我们这方面的问题。

胡恒指出城市史研究离不开对城市数量的统计,以往学者往往根据政书或地理志书中的治所进行统计,从而得出高层政区、统县政区、县级政区的数目。这当然是一种可行的、而且是非常便利的统计方法。可是问题在于政书或地理志书中所记载的都是典范性的制度,而中国地方差异性之大,足以使得典范制度在实践层面呈现出复杂的面相。以清代而言,就存在若干行政区划上的特殊类型,需要在城市史研究中加以准确把握。清代之于明代,在地方行政制度上,既有延续性,也有变迁性,其中最显著的变化之一是形容区划类型的名词从“府州县”变成了“府厅州县”,厅虽然并非在清代诞生,但在清代得以推广并成为四大政区类型之一。这一新创设的制度当然有着其并不完善的一面,在清代前中后期也发生了较大的制度变革。也正因为如此,不仅今天的学者对厅的形成及清代存在哪些厅的建置存在很大的疑问,就是清朝自身的文献记载都存在相当大的差异,这也是到目前为止清代地方行政制度史研究中仍然没有很好解决的问题之一。就《大清会典》的记载而言,厅要具备完全的行政职能才可以算作实体政区,也即是清人所说的“刑名”和“钱粮”兼备。可是,由于地方行政制度往往是因地制宜而设,清朝在地方行政中往往会有一些特殊的制度安排。一种是负责刑名,但不管理钱粮,像湖南株洲厅、古丈坪厅等等。按照《大清会典》的记载,它的功能并不齐全,不应当被视作政区厅,可是在一些文献中往往又以实际政区来列举它,古丈坪甚至还纂修了厅志。还有一些厅,只负责钱粮、不负责刑名,像福建的平潭厅等等,是否把这类“厅”纳入治所城市的统计范围之中,需要仔细考虑。即使纳入,亦须给出统计标准和口径,这样才会统计得准确。还有一个问题是直隶厅和散厅不易界定。像直隶口北道所辖的口北三厅,山西归绥道所辖的十二厅,属于直隶厅还是散厅,文献中记载差异非常之大,这与这些地域属于蒙汉交界地带,故而厅不属于府或省来直接管辖,而是借助了“道”这一机构来管辖有关。这些问题如果不加以确定,也会影响我们对治所城市的统计。因为如果是直隶厅,那就应当被视作府级政区,如果是散厅,那就应当算进县级政区里去。还有一类厅既不属直隶厅,也不属于散厅,在各类区划表上不太容易看到它的明确记载,但确实又在实际政务运行中起作用。如京师顺天府四路厅,因为其性质比较特殊,在《大清会典》中是单列的,进行治所统计时要不要计算进去,也颇费思量。

县级政区中,也有一些特殊类型。有的县由于所辖地域较大,便令其佐贰官员如县丞、州判等,专管一块独立辖区,其中有的便可越过所在州县,而与府打交道。从名义上讲,它仍然属于所在的县或州,可是实际上它完全独立运行,已与所在州县脱离了关系。在清末各省绘制的全省地图上,往往可以看到它是单独标出,并与名义上的母州或母县并列。这类地域,究竟应该依照国家统一的制度规定,不把它视为实体政区?还是应该从实际情况出发,将其视为县级政区?

中国历史上的政区复杂多变,除了统一的国家制度规定,各地必定存在各式各样的变通制度,从文献资料比较丰富的清代,可以显著看到这一点。清代以前理应也存在类似情况,只是文献不足征而已。由于现存文献多半只记载统一的国家制度规定,往往太过标准,太过规整,甚至给人死板之感。地方行政制度史研究应该更加注重制度在地方上实践的一面,注意制度在各地实施的差异性,这样才能丰富我们对历史的认知,将地方行政“做活”。

图十三:雍正八年至光绪三十年太湖同知的权限变化

新闻推荐

日前,广西住房和城乡建设厅在南宁市召开的农村垃圾治理暨“基础便民”专项活动月度分析会传出消息,广西14个设区市中,南宁市已于7月20日率先完成自治区下达的目标任务,包括建设1个水泥窑协同处理农村...

宾阳新闻,弘扬社会正气。除了新闻,我们还传播幸福和美好!因为热爱所以付出,光阴流水,不变的是宾阳县这个家。