张献民“看不见”的年度影像片单里 能看见什么

北京电影学院教授张献民

电影行业停下来很久了,电影院不开门,剧组不开工,电影节不开张,也就很久没有听到什么新电影的消息。不过最近,有一份片单收获了行业内不少的关注。近日,北京电影学院文学系教授张献民在网上发布了他的第二期“十荐”入选片单,并搭配了他撰写的总结综述和影评。

这份片单颇有些“一个人的电影节”的意味,张献民一人承担了发起人、选片人、评审和观众的角色,以个人名义在网络征集影像作品,时长内容不限。然后他闭关45天,看完400多部作品,从中选出10部,并给出自己的推荐理由。

“一个人的电影节”。 ?海报设计:大床

同样的事,他在2017年底做过一次,当时名单中的部分影片出现在之后一两年国内外重量级电影节的获奖和入围名单中,也有一部分影片至今依然默默无闻。张献民做这件事的初衷挺简单——希望看到更多“新”的中国电影。那些散落在各处的新作,承载着当下时代和社会不同截面生活的镜头组接起来的影像里,在工业和娱乐之外,有着更深远、更多维度的探究解读价值。

一个电影学者的“私域”观察

放在更大众的视野里,张献民的这份推荐片单可能激不起几朵大浪,但绝对算得上是中国电影文化领域为数不多“有乐趣”的事件。

张献民是当代重要的电影学者、影评人、策展人,也是个演员,出演过娄烨的电影,是章明《巫山云雨》里的麦强,杨明明《柔情史》中的大叔男友,常见他名字的地方还有许多影片的监制或者顾问栏。他是当代中国艺术电影的研究者和参与者,更是许多青年电影人的伯乐和精神导师。

张献民在个人工作室。? ?姜晓明 图

坊间传说中的张献民,几乎不进电影院,不看主流商业电影,连电影节的电影也很少看。但他说一句“想看片了”,每年会有成百上千的人排着队要把他们的片子递给他,请他看上一眼。

2017年的“十荐”入围片单

虽然说着“现在还有人把片子给我看,我已经很爽了”,但这个“爽”是认真中还带着些艰涩的。张献民看片之前,要先做一段时间“心理建设”的工作,2017年第一次做,准备了两个月,到了第二季,这场漫长的观前准备竟然长达半年之久。“我知道这对后面一段时间心理会有非常大的影响。我得保持一个比较恒定的状态,要适当的把激动的情绪放低。”

张献民在个人工作室。? ?姜晓明 图

但真的看的时候,该大起大落的情绪也没少,极端喜爱一部片子的时候,他会在看完的当下立马从头开始看第二遍。大概也有疫情社交隔离的原因,看片的效率更高,45天时间看了400多部片。张献民做了统计,长片大约占三成,纪录片与故事片几乎同等数量。30-60分钟的中等长度影片也被笼统地算作短片,实验片在这个门类里占据大多数。整体上学生在读期间创作的影片占50%左右,女性作者占整体数量的大约25%。

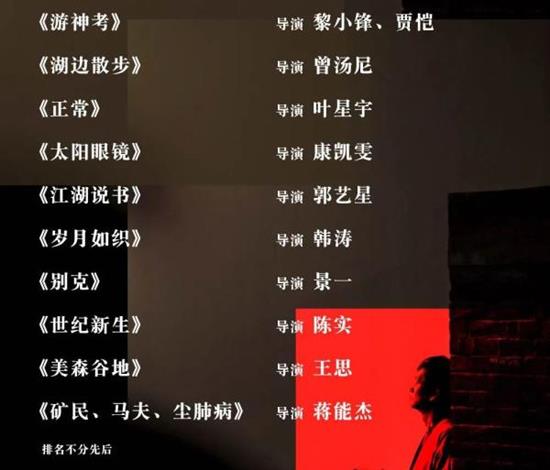

2020年的“十荐”入围片单

最终推荐的十部片,五部长片中纪录片占三席,两部故事片都有较强实验色彩,其中两部《矿民、马夫、尘肺病》和《美森谷地》已经在网上公开了自己的资源。张献民对这些推荐片的作者信息作的标注还包括:两部来自女性作者、四部导演是在校生,或创作于在校期间创作,旅居海外的导演两位,大约一半是处女作。

《矿民、马夫、尘肺病》剧照

《美森谷地》剧照。

十部作品的豆瓣条目下,好几部甚至还没有海报,也没有内容简介。如果平日里相对商业大片的文艺片是小众,这些影像可能是更微小的。一个有点矛盾又有意思的事实是,虽然这样的观影是一个极其私人的行为,但张献民也能自信地说,对于当下的创作的搜罗,“我还没有看到谁覆盖得比我更广。”

没有海报,没有简介。

套用一个时髦概念来说,这是一个电影学者和活动家的“私域观察”,但张献民也在诘问“个人性和公共性之间是不是一定是排斥的?”做这件事在他看来,“介乎于影评和影展之间,它不是一个作品,而是一个行为。”片单发布之后,入围者在社交媒体上表达感谢,也有些“不服”的声音,有的是为某部片,也有身边一些“反权威”的朋友,从整件事情成立的逻辑本身驳斥这件事,批判这种个体试图以权威的话语权去总结和论述些什么的行为。但不得不承认,这件事情很张献民,背后带着某种反抗性的挑战,在今天,或者也许是更长久的历史回看的维度里,这都会是无奈而珍贵的。“击节当歌,慨当以慷”

细看影评,会觉得张献民看电影的眼光,宽容又刁钻。他会看到影像里的语气,解读其中的陈述或感叹。

采访时张献民会强调自己的知识分子身份,也强调自己是个“抽象”的人。所以一份主观的“十荐”,就着什么样的标准,他会说,“是以一个学者的态度。”这里既要平衡类型,也需要平衡议题,还不能丧失自己的观影乐趣。

学者的观看之道,即便是看到新鲜的影像,也可能进入的是图像史的维度。“从活动影像延伸到静帧画面,也许会关联到以前的绘画中所有的人类图像意识。我认为它是有创新的,而它的背后的东西有可能会让我联想到一些实际上非常久远的东西。”另一方面,这些影像可能又有另一些角度的价值,“甚至有几套价值可能被讨论,作为一个影像研究的对象和作为一个社会研究的对象,导致我写出来的影评里面会出现一些自相矛盾,我也处之泰然。”

片单出来的时候,许多电影类的自媒体都予以了转载。他在老牌民间影像线下放映平台“后窗”的公众号文末留言,“击节当歌,慨当以慷。”好像他率领着一群人亮相,有一种孤独的激昂。

张献民为选择的十部电影分别写就10篇500字左右的短评,从这些评介中,大致可以窥见一些影片的样貌。

《世纪新生》完整地记录了某大学2017年的新生军训过程,由此完整地反映了社群中的某种秩序,该秩序由上下几层关系构成,每层关系都有明确的位置和权力。

《游神考》里的男性口述他屡次失败的自杀,责问天公为何还没有把他收走。

《游神考》剧照。

《岁月如织》的厂房中,一大群人仿佛穿过时光向我们走来,他们做着充满仪式感和形式感的“假动作”,充满实验色彩,甚至令人怀疑这是否能算是一部“电影”。

《岁月如织》剧照。

《正常》虚构了某大学学生会主席改选过程。学生会有几个部门的对话信息,用一些电脑编辑界面的镜头推进,像时下有人说的“桌面电影”,也像个“伪纪录片”,但张献民说,“我认为它基本是一个动作片。”

《正常》剧照。

《湖边散步》的故事发生在中国东北农村,跨性别者林荫在单身母亲的强烈催促下被迫娶妻生子,但因自己无法接受,便偷偷恳求表哥和自己的妻子发生关系,只为保住家族的香火传承。

《湖边散步》剧照。

这些影片中,无论是题材议题,或是叙事手法,都有别于主流公众渠道能够看到的样貌。但从这些只言片语的描述中,也依然能够感到不同视角下这个时代被描绘的多样可能性。有意思的是,在张献民的描述里,原本并不被归纳类型的文艺片似乎也有了某些“类型”的意思。“有某种倾向性的东西或许可以被描绘出来,有时候这些倾向性可能已经接近一个亚类型,再模糊一些,也可以被称为是一种美学特征。”

张献民在关于“十荐”的综述中,提炼了这些影片中呈现出的某些倾向,他把它们归结为:招魂、残躯、爱国、性灵和公益五个主题。失落的故土、残缺的身心、更宽泛和多义的“家国情怀”、传统乡土的“怪力乱神”和带着关切温度的公共议题,都是我们这个时代的横截面。像“招魂”和“残躯”这样更为抽象的表述,张献民说它们来自观看过程中由直觉里蹦出的意象,并非出于理性的归纳总结。

《别克》剧照。

“招魂”意象下,他同时看到的几部片子,都是作者趁着过年回家拍摄的关于怀乡主题的影像。推荐的《太阳眼镜》讲一个女青年找到一个装置可以重见她的父亲;《塔塔》讲走失了的孩子;《别克》讲走失了的青年同伴;《阮郎归》拍摄于闽北,作者自己像个疯子,在山顶呼号一些呓语,像古人一样穿蓑衣拿柴刀,漫山去砍枯枝,行走在没有人也没有动物的古村街巷;《还乡》有关一位姓曾的中年诗人,写意地描绘他在汨罗江与终南山之间游荡……“残躯”则更为抽象,张献民说,“我惊讶于困于都市生活的人们在逐渐放弃自己的躯体的局部。”他看到和过往同样探讨肢体和大脑障碍的影片之外,没有功能性障碍的人们、自我发展心理性的障碍,也在大规模实践。张献民判断这与中国独立电影早年的常见题材“少年拒绝进入成年阶段”相承,是青年面对中年来临的困惑。“这两种困惑是近似的……可能十年前创作少年回避成为青年的那些作品的人,恰恰就是现在创作30出头,自我感觉一事无成,担心明年成为中年后就更年期的人们。”

《矿民、马夫、尘肺病》剧照。

张献民也专门提及,此次以公益为主要目的的作品,大约有20多个。疫情期间,被导演以自我公开网盘资源的形式在网络上占据一定传播和讨论量的《矿民、马夫、尘肺病》此次也位列“十荐”片单之中,张献民并不避讳某些议题及其背后的故事会成为他判断和推荐的参考因素。“公益是一个特殊领域,拍摄器材好不好或剪辑有多少技巧,是次要问题,首要问题是需要传播力度和传播范围,就是在公共视野中保持适当的出现频次。”在推荐语中,张献民谈到自己曾经在《举自尘土》中出演尘肺病人的经历,“乡卫生所的一个大夫来说你这喘气不对,他们喘气细而短,不会出很大声音。所以要有人替他们发声。”400多部片子,真正经得起看的并不多。集中观看的经历里,也能看到许多人把企业宣传片或者家庭录影带寄过来。但张献民依然在这些影像中咀嚼出某些意义。比如收到了河南某个县城烩面馆定制的形象片,他说,“也不是完全没有价值,因为它对烩面馆那个社区的人的生活有一个反映。”关于某栋楼宇中导演“执迷却拍得很一般”的纪录片,张献民也说,“即使非常有限范围的社群记录,可能也会有非常令人感动的人文的闪光点。”

《太阳眼镜》剧照。

推荐综述的结语中,他得出结论:影像的创造力,还在。这个“还在”,与强烈的在地性和在场相关,并且影像创造的数量也没有降低。我们知道失去的是什么吗?

娄烨曾经写过一篇文章,叫《看不见的张献民》,这个题目大概化自张献民之前写过一本书,《看不见的影像》。当时书中收录的大部分无法进入主流视野,在海外获奖无数但在国内没有播放途径的导演和电影,最终汇聚成载入史册的“第六代”,且在更长的时间跨度里证明了那些当时“看不见”的影像被更久远和广泛的看见甚至注视了。

所以当下这一刻这些影像“看不见”的原因,以及当它们被看见的时候能承载什么样的意义,也许无法在当时当刻得到回答。张献民愿意把话题投入更广泛的探讨维度。

张献民谈到,今天有越来越多的东西在塑造着“可见性”,“大数据计算在塑造,网管、资本也在塑造。”可视化的信息随着生产的量越大,实际上不可见的东西越多。而人类社会从未像今天这样越来越进入一个真正属于视觉的时代,“无论主观意愿如何,恐怕视频的东西,对以后的一代又一代人,起的教育作用是要大于文字的。”

也基于这样的视野,张献民认为,“我们面对影像的问题的时候,实际上远远不只是一个影像作品有没有创造性这类的问题,它有关我们的思维方式,有关我们未来的一些既有的非常尖端而又基础的东西,我在这时候管这叫影像的语法。”而可能在我们可知和不可知的范围之内,比如一两百年之后,人们会造出某种新的语法。

于是,列“十荐”片单这件事,又有了些在时间长河和历史变迁中“打捞”的意味。张献民大概在找个理由,让这些可能没有机会进入大众视野和主流书写历史的“野生”影像,也有理由被记录下来,至少以影评和某种荣耀的方式。虽然他承认,“语言本身是用来描述可见之物的,对不可见的影像用语言描述,这个东西很无趣,且我不知道是不是真的能够描述它。”更早些时候,他办影展和线下放映,如今已经停下,没经历过的人不知道那意味着什么、失去了什么,但张献民在用力所能及的方式尽量多留下些。

至于“可见”的成果,眼下似乎还没有什么。

张献民说2012年到2014年的两年时间里,他自费走访了70位自己曾经有过展映或者评论关联的民间影像创作者。“没有任何成果,没有形成调研报告,或者达成什么后续合作,就是见了,聊了。”张献民觉得这是件很“古”的事,“它本身非常像我们对中国古代的一些想象,它没有产出,仅仅是这么做了。就像写这次“十荐”综述的时候,也是大量的用传统文化的一些概念或者语气。”张献民这样类比和关联他这两次和创作者的互动。

有人在获得推荐后,希望得到引荐结识张献民,张献民没有第一时间答应。不过大致上,他们应该还是会结识,因为张献民的确是发自内心非常关心和关注年轻的创作者。他对他们有好奇,也有担心。虽然在采访中记者提及“精神导师”的概念时,他也会打趣说,“现在理个发都叫老师,以后我可能也可以开个业务,让他们来找我来洗头,这样我就不用做监制了。”

张献民对年轻创作者们多有帮助和提携,做监制、办影展、写影评。但张献民会多想一些问题,他会去想着提醒年轻人,“被看见、社会影响扩大,有时候带来的所有的收益并不一定是一个积极的或者正向的。有时候我也得小心一下,我会提醒他们不要被突然变化的社会可见度冲昏了头脑。”他遇到过曾经欣赏的年轻人,有了些声名后在一年里同时启动了三个项目最后得不偿失,“如果我有机会跟这样的人沟通的话,我还会是用一个老头的态度建议他尽量保持以前的节奏。”让他给年轻人们提点建议,得到的回答是,“尽量不要去借高利贷。”

“十荐”还要继续办下去,张献民想过未来这件事是不是还有其他的可能,比如引入其他评审。他也面临一些认为他抢夺了其他方“话语权”的指责,也会抱怨这件事的吃力不讨好,还耽误他做其他挣钱的事。“也可能我误以为这种事情以后是可以挣钱的,说不定我其实是奔着挣钱做这事呢?”张献民这么说着,“你就把我描绘一个很古怪的老头子吧,这样蛮好的。”

【附】张献民“十荐2”入围片单(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

新闻推荐

毛姆在《阅读是一座随身携带的避难所》中曾经写道:“培养阅读的习惯能够为你筑造一座避难所,让你逃脱几乎人世间的所有悲哀...