导演彭小莲:活出自己

在我生命的六十多个春秋里,这是第一个没有彭小莲的春天。她走了快一年了(彭小莲, 1953.6.26—2019.6.19)。

八十年代初,暑假中的一天,我正在看书,听到走廊里有人叫我,抬头一看,小莲已经大步走进了房间。“在看什么书啊?” “英文语法。” “喔唷唷,这种书我是不会看的。哎,我们去小学看看杨校长好吧?”

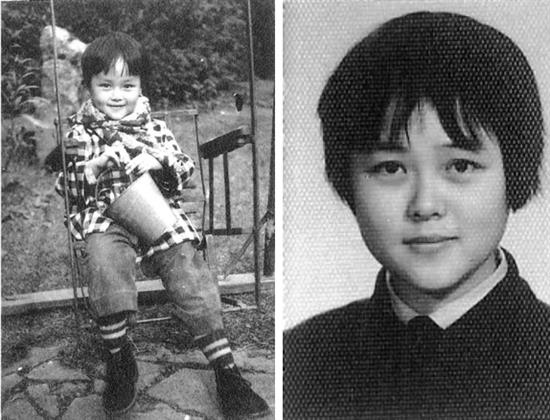

这是我们“文革”后的第一次重逢,中间隔了十四五年。我跟她,四岁起在幼儿园同班,小学又是同班,知根知底。再往早,我俩出生在同一所上海妇婴保健院,我比她早十一天来到人间,当然这段是我们的友谊“史前”。十几年不见,好像也挺自然,中学我们各自去了不同的学校。再说,彼此交往一向随意,高兴聚聚,不高兴互不理睬,我们没吵过架,也没亲密到形影不离。说来我们俩住在一个街区,去她家走路也就十分钟,奇怪的是,十几年,我居然没在街上遇到过她。至于这么些年互不串门,更可见我俩的不即不离。 童年、少年时代的小莲

童年、少年时代的小莲

虽然没见面,可因为她在我们那一带小有名气,听到过一些传闻。她在马路上跟小流氓吵架,凶得要命;她跟我们班一个很野的男生在阳台上男女二重唱;她去江西插队了;她考上北京电影学院导演系了。传闻真真假假,虚虚实实。那些年,自顾不暇,可是有人提到她,我会竖起耳朵,毕竟是老同学嘛。听罢,心生一丝佩服,一丝宽慰,那样的处境,她依旧可以活得那么大胆张扬。

小莲才两岁,她父亲彭柏山就被打成“胡风反革命分子”,坐牢,流放,从小莲的家庭生活中消失了。小莲带着“反革命家属”的原罪,在偏见冷漠怀疑中,磕磕碰碰地长大。那年月,“反革命”家属多半无声无息,恨不能成为透明的空 气,令人看不见抓不着,可小莲不一样,脾气直,脑筋活,外向活泼,又漂亮可爱,到哪儿都抢眼。 插队时代

插队时代

那十四五年,是我俩人生中变故最大,坎坷最多,磨难最深的岁月,可是,我们活过来了。小莲率真,活跃,漂亮如旧。虽然多年不见,彼此没有生疏感,不需要解释,没必要客套,我们是一路人。

我俩说说笑笑,走在宽宽的淮海路上,哪年插队,哪年上调,哪年上学……那年她在北京上大学,我在上海的大学教书,是我们那代人成功脱离苦海的幸运儿。至于光彩表层下的累累伤疤,我们还没有勇气去揭开,去述说,先放一边吧。

去小学溜达了一圈,暑假期间,想拜访的老师校长都不在,于是就一起去陕西路口的上海第二食品商店买饼干。我正要去北京,朋友的妈妈想念上海的华孚饼干,让我买几袋。找到了包装好的饼干,正要买,小莲叫起来,“买散装的,散装的又便宜又新鲜。”她指手画脚的,饼干就进了真空的塑料袋。帮我捧着饼干走出来,她很高兴,“我们省了六七毛钱吧?”“真没想到,你下乡下得那么会过日子啦?”“我向来会过日子,”她大声抗议。

真的,我们平时看到的都是小莲光鲜的外表,她总是穿得整整齐齐,干干净净,一看就是体面人家的孩子。实际上,她家五个孩子,靠母亲一个人的工资开销,并不宽裕。她在小说《回家路上》里写道,“小的时候,妈妈不会让我穿得破破烂烂的,她决不愿让我们显出一副穷相。她把自己的灯芯绒外套改给我,然后拿到店里去染了一下,看上去和新的一样。好几年过去了,我似乎始终没长个儿,一直穿着,外套染了三次,终于有一次,店里不干了......” 因为外套的袖口已经磨损了。

跟她母亲一样,小莲是骄傲的,而且看上去就是骄傲的,昂着头,毫不掩饰喜怒,大声坚持己见。

那次碰面后,我们开始了两三周一次的书信往来。寒暑假她回上海的话,晚上就一起去 “荡马路”,这是因为两家各有一位思想比较正统的母亲,说话不太自由,只有到马路 上,才可以信口开河,胡言乱语。我不善言语,却有耐心听。她呢,思想活跃,话题万 千,语言生动,表情丰富,滔滔不绝,高兴时,在马路上手舞足蹈,放肆大笑。我们谈 书、电影、新奇思想、家人同学、还有我们自己。那几年,生活有了转机,思考多了空 间,未来有了希望,可依旧驱散不去我们内心说不出道不明的焦虑迷茫。我们知道得太 少,甚至不了解自己是谁。我只想换个环境,逃避现实;她则开始写作,她不寄望于外部世界能解除她灵魂深处的孤独。这是她与一般人的不同,也是她和我的不同,她选择了精神之旅,我选择了世俗之道。 八十年代跟谢晋导演在一起

八十年代跟谢晋导演在一起

1982 年,小莲从北影毕业,分到上海电影制片厂。那时候,我在美国,按部就班念硕士念博士找工作,谋生耗尽了精力和时间。1985 年在大学图书馆的中文杂志上看到了小莲的中篇小说《黑夜 白昼》,一口气读完,给她写了封信,祝贺她。不久,收到了她的回信,具体说了什么都忘了,只记得结尾是,“好好的啊,活出你自己。” 如此强烈的个人意识,在那个年代不多见,可我基本置于脑后,坚持世俗。直到有一天,忙得似乎有点眉目了,坐在舒适的沙发里,突然恐慌起来。

于是开始了精神心理的自救,从图书馆借了一大摞中文书刊,看得昏天黑地,看到了小莲的好几篇作品,《阿冰顿广场》、《燃烧的联系》、《被腐蚀的渴望》、《在我的背上》 她的语言有独特的魅力,把读者带入无尽的梦魇,令人压抑,令人不安,令人焦虑。她不玩调侃,不玩悬念,不玩潮流,用朴素的文字记述真实的历史和真实的人生, 其中不乏她个人和家庭的经历。

可能因为熟悉一些事件的来龙去脉、场景氛围,很容易在她的作品中找到共鸣。同时,我也能感觉到这一个字一个字写出来的不易,直面血泪,剖析人性,拷问灵魂,需要极度的勇气和冷静。极少的人能像她那么勇敢,那么理性。 九十年代

九十年代

再见面是 1996 年初,她在美国留学了七年之后,回到上海,成了导演。我则在美国安营扎寨,学术休假回国陪伴年迈的母亲。神奇的是,小莲在我抵沪的前两天给我妈妈电话,问我近况,并留下了电话号码。我连忙打过去,她在忙回国后拍的第一部电影《犬杀》,跟她的团队住在上影厂附近的酒店里,我们约定在上影厂门口见面。这一次, 又是十几年没见了,其间我们彻底告别了青年时代,成了名符其实的中年人。

那段时候,徐家汇附近是一个巨大的建筑工地,满目脚手架、建筑材料、瓦砾废墟,道路高低不平,重型卡车轰隆轰隆的,一辆接着一辆,扬起铺天盖地的灰尘。她从灰蒙蒙的尘土中走出来,昂着骄傲的头,宽大的夹克,合身的牛仔裤,粗笨的大兵靴,大幅度的挥手,响亮的笑声,像是战场上下来的斗士,豪放粗犷自信。

我们像西方人一样紧紧拥抱,彼此仔细打量,齐声抱怨时间过得太快。她建议去一家相对简陋的饭店,“我们只要一盘荠菜肉丝年糕,量很大,两个人吃都够了,那里茶免费,我们就在那里喝茶聊天。”那么实在,没有一点虚荣。那顿饭从中午吃到傍晚,华灯初上, 因她晚上还有事,才不得不分手。

话题围绕她为什么决定回国。那时候,她母亲还在,“我不想在生命中留下任何的遗憾, 我一定要回来陪她。”当然,还有一个重要的原因,是她对电影强烈的爱,回国能给她更多拍电影的机会。她也爱文学,讲的是我们中国人的故事,离不开中国的文化土壤。

接下来的二十多年,我们再也没有断联,开头一年数次,越来越频繁,到她生命的最后几年,一月数次,一周数次,甚至一天数次。

2000 年前后,是她电影文学双丰收的季节,她连着拍了《上海纪事》、《可可的魔伞》、《满山红柿》、《假装没感觉》、《美丽上海》、《上海伦巴》、《我坚强的小船》。同时出版了多篇作品,其中有她最震撼人心,记述她父母那代人精神旅程的作品《他们的岁月》。 九十年代末拍摄《上海纪事》

九十年代末拍摄《上海纪事》

《他们的岁月》出版后,我跟她,在淮海路的一家茶吧里,谈了整整一下午。那年,《小说界》发表了我的一个中篇《去似朝云无觅处》,后被《小说月报》转载。那是基于我的经历,用轻松的笔调讲述一段沉重的历史,我只能那么写,只写得到那个度,我的内心没那么强大。小莲细叙了《他们的岁月》的写作过程,写这本书对她挑战极大,素材在那 里,可是要写出来,就得忍受极度的情感痛苦。她经历了精神炼狱,才把父亲被人活活打死的情景演变成短短的几段文字,她经常写得泪流满面,夜不能寐。我深知她告诉我这一切的原因,她不满意我写的,因为远远没达到她想看到的深度。

跟小莲在一起,不一定舒服,她不会察言观色,奉承你,讨好你,但是你会非常安心,因为她的真。她看不上眼的,毫不忌讳就给你指出来。九十年代,我在《收获》发了三个中篇,没一篇她看得上的,批评起我来,是一针见血。“你用点心好吧,结尾不要写得这么粗旯旯的。”我不生气,甚至心存感激,因为她了解我,一眼就看出我写东西会失去耐心的毛病,写得不耐烦了,避重就轻,草草收尾。人到中年,大家都变得世故了,经常是找着词儿编织美言;她没有,她说真话,对得起自己,也对得起朋友。 小莲作品的书封上常用的“作者像”

小莲作品的书封上常用的“作者像”

小莲最大的欲望就是“真”。在拍完《美丽上海》之后,她开始拍摄《红日风暴》,一部关于“胡风分子”命运的纪录片。那时,大多数胡风案的受难者已经离世,再不拍就来不及了。她毅然决然地背上摄像机,去各地采访在世的胡风分子。这成了她的使命,要把真实的历史留在人间。这部影片前后拍了六年,小莲付诸了大量心血;她还倾囊而出,花尽了所有的积蓄。对于付出,她缄口不言,这是她为自己选择的历史使命,她一个人的沉重的十字架。在全民买房买股买车买地位买品位的潮流中,她安于清贫简朴,精打细算,省下来的每分钱,都是为了更准确地去展现“真实历史”。为此,小莲再次经受了精神炼狱的煎熬,她称自己落到了惨不忍睹的境地。可是,她的生命力和她的理性没有放弃,在药物的辅助下,坚持不懈的阅读写作思考把她慢慢拉出了抑郁症。

小莲之所以挖掘历史记忆,主要是为了让她自己“有思想”。在回忆、思考、询问、阐述往事的过程中,重新认识往事,挑战自己的脆弱。读她的信件特别有意思,往往是她的书评影评,记载了她的思想过程。有她在,真好。想看书了,让她推荐,文史、传记、小 说、评论,中国的外国的,她都知道。在人们离书本越走越远的时代,她却陷进书的海洋,为的是让自己全身蹭满文字。 为《回家路上》的读者签名

为《回家路上》的读者签名

我的书橱里,有十来本她写的书,还有这些年来,她陆陆续续送给我的一百多本书,每本都是她认为最好看的。每次来美国,都扛着重重的行囊,把厚厚的一叠书送到我手里。

她最后一次来美国是 2017 年初,一个人住在我旧金山的家,到了周末,我才有时间去看她。有一天,我一打开大门,她就像小孩一样欢呼,“你来啦!高兴高兴!”在水产店看到巨大的生猛海蟹,“哟哟,这么大,我们一定要一人吃一只!”发现了钟爱的橄榄绿外套,她在试衣镜前转来转去,摆出各种姿势,“灵吧?灵吧?我穿了好看吧!”她极具感染力,善于营造气氛,轻而易举就能让你跟她同喜乐,共悲伤。

每次她来我家,我们就不停聊天,口干舌燥,仍不尽兴。我去上班,她就把自己关在屋子里写个不停,戏称我家是她写作的风水宝地,每次来去匆匆,却在我家完成了《喧嚣背后的角落》、《记忆的颜色》、《童年 四季的秘密》的大部分文稿。

本以为,这样岁月静好的日子会持续下去,直至晚年。可是她 60 岁那年,确诊癌症,接受了几近两年的强化治疗,备受病痛折磨。小莲要强,一边做着化疗,一边写书。化疗做完,《不要给我讲故事,我需要的是人物:认识好莱坞导演罗伯特 奥特曼》一书也写完了。在这本书的后记里,小莲直白了自己为什么需要阅读和写作。

“阅读和写作是给予自己一个独立思考的空间,并没有写畅销书的冲动,也不渴望事业有成。我更加明白的是,大师不是我们可以模仿的,我们永远做不了大师,因为他们是用生命在挑战他的艺术和价值观,将生命的涌动体验在银幕上。我只希望在认识他的那一瞬 间,自己不是糊里糊涂地在消磨人生,而是借此了解世界、接受多元文化,因为我从小受到的教育让我知道得太有限了。” 与《编辑钟叔河:纸上的纪录片》一书的主人公钟叔河先生和合著者汪剑合影

与《编辑钟叔河:纸上的纪录片》一书的主人公钟叔河先生和合著者汪剑合影 《编辑钟叔河:纸上的纪录片》一书由香港中文大学出版社于2019年8月出版

《编辑钟叔河:纸上的纪录片》一书由香港中文大学出版社于2019年8月出版

第一次治疗让她死里逃生,之后她拼命地写,据她说是第六感觉告诉她活不到七十岁。2018年7月,她被查出癌症复发,并全身转移后,给我来信,“杀人一样的检查终于结束了。今天医生找我谈话,已经确诊。我只跟你一个人说,因为只有你会很冷静,不想看到大家哭哭啼啼!总是要走的,我都跟医生说了,万一大转移,不做太痛苦的治疗,不要拖!” 确诊癌症复发后,依旧登上去日本的邮轮

确诊癌症复发后,依旧登上去日本的邮轮

我以为,凭她顽强的生命力,她能再次闯过鬼门关。然而,坏消息排山倒海,连续数月, 我会在半夜收到她的微信,咳得停不下来,无法入睡,疼痛难忍,坐立不安。甚至说, “真想死啊,也没有什么可坚强的,想办法去死,才是真正的坚强。”她让我把美国安乐死的过程搞搞清楚,我们权衡了各种可能,发现那条路走不通。

我只能眼睁睁地看着她受苦,无能为力。相信奇迹之类的话,我说不出口,会被她骂回来,她清楚自己被判了死刑。我所能做的,就是分散她的注意力,继续谈她的阅读和写作。她来信说:“他们听说我生病,非常不放心,说不要着急写,要先养病,当然知道, 写作是我的生命。其实,他们根本不知道,写作根本不是我的生命,是我的救赎。我给你一写信就是长信,写着写着就收不了。因为写,也是精神层面的事情。我怕见朋友,因为是精神层面没有交流,一看见我,他们就说你好坚强啊,我无语。跟你,我们俩性格非常不一样,但是我们的价值观,境界是一样的,所以可以交流。”

读罢,我痛心。无语。绝望。 《请你记住我》宣传海报上的导演像,照片上的她正在接受化疗。

《请你记住我》宣传海报上的导演像,照片上的她正在接受化疗。

在小莲生命的最后几个月,又发表了中篇小说《入住癌病房》,完成了《纸上的纪录片》一书的书稿,发布了她最后一部影片《请你记住我》。对于影片的票房,她的态度是: “我他妈的,都不在乎,你们都是在想名利的事情,跟我没有关系了。我要表达的,我都表达出来了。”

去年 5 月初,我终于得以抽身回国,去跟她做最后的道别。

第一次去,王安忆和《收获》的编辑肖元敏正好在探望她,她非常高兴,虽然身体虚弱, 说话基本失声,但她跟王安忆连续说了两三个小时。我们都以为,治疗有一定的效果,奇迹可能会发生,生命力这么强的人,不会说走就走的。其实这是小莲用她生命的余烬,燃烧出来的火焰。

5 月 8 日,我又一次,也是最后一次,去见她。她极度瘦弱,吞咽呼吸都困难重重,可是继续在电脑上写最后一本书。她看着我,眼睛闪闪发光,口气十分平静,《纸上的纪录片》完稿了,将由香港中文大学出版社出版;《死亡代言》(原名《三个陌生人》)在写,写得很粗,她没有精力再改了,只想早日完成,就能上路走人。

死亡,这个话题,我们谈论过多次,曾经是抽象的,现在是具体的了。我问:“你这一生有没有遗憾?”她说:“没有。”“有什么放不下的事吗?”“没有。”“有什么我可以帮你做的吗?”“没有。”

死亡,她在email 里写道:“我觉得,自己从小对世界充满恐惧,到了上次大病的时候, 才刚刚从死亡边缘走向精神层面,已经不再惧怕。恐惧是因为物质的个体和世界,在崩溃之前的暗示,但是精神富足了,你不会害怕了。精神的富足是可以战胜物质的身体的。不一定要什么宗教信仰,信仰在我们自己的精神里!”

那天下午她还要去做公证,我不想让她太累,生离死别,终有分手的那一刻,我向她道别,她说:“不容易啊,我们做了六十多年的朋友,一辈子的朋友。”我们抱头痛哭。

她吃力地站起来,送我到门口,我不想再惹她哭。“小莲,还有一件事,如果真的有灵魂,你一定要记得托梦给我。”

我把门轻轻地带上,六十年过去了,一切都成了往事。

走进五月明媚的阳光里,明亮温暖抚慰着我,慢慢地,静静地,内心渗溢出深深的感激。承蒙上苍的关爱,赐予了我如此一份厚礼。

感谢小莲的大姐姐,彭旻女士,提供文中的照片。(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

新闻推荐

原创陈嫣婧文学报作为女性学者的张屏瑾,城市与性别是经常出现在她研究视野内的主题,然而作为批评家的她,与其严谨的思维与论...