徐新建:千山万水,同一条江

1986年,包括成都人冯春(左一)在内的长江漂流队员抵达唐古拉山口

牧民远眺长江源最雄伟的冰川——岗加曲巴冰川新华社图片

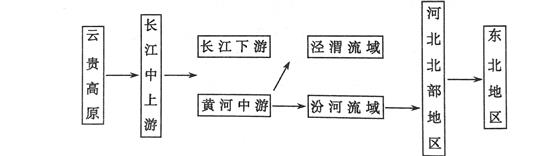

中国境内的早期人类是从长江上游的云贵高原逐渐向长江和黄河流域扩散迁徙的选自《长江文化史》

徐霞客实地考察长江源头,让世人认识长江之“长”

《徐霞客游记》版图

共吟长江水

长江文化系列访谈(3)

“长江”的命名与书写过程,是其各段、各支流被视为整体,向“国家地理”转化升格的过程,是从“门前的河”转化为“祖国的河”的过程,是中华民族从“多元”走向“一体”的过程。

在长江文化的历史演变中,从李白、杜甫、杨慎、徐霞客,到郭沫若、邹容,再到徐刚、杨欣……一代又一代“长江传人”对长江进行了漫长的认知与解读,他们用各种类型的文学叙事,终于令完整意义上的“长江”成为中华民族的象征之一,呈现出绵长6300公里的恢宏“民族——文化气势”。

以上,是文学人类学学者徐新建对“长江故事”的人类学解读。

嘉宾

徐新建,文学博士,四川大学文新学院教授、博导。现为文学与人类学研究所所长,中国多民族文化凝聚与国家认同协同创新中心常务副主任,四川省文史馆特聘馆员,中国作协、音协、剧协会员,兼任中国多民族文学研究会会长、中国文学人类学研究会会长等职。出版《西南研究论》《民歌与国学》《横断走廊:高原山地的生态和族群》等多部学术著作,获庄重文文学奖(1994)、全国少数民族文学“骏马奖”(1997)、教育部人文社科优秀成果奖(2009)等奖项。

对话

徐霞客:江尾对江头的追寻

记者(以下简称记):正好1月5日就是徐霞客诞生434年纪念日。回顾徐霞客对长江的思考,会极大地开阔我们如今对长江文化的理解。

徐新建(以下简称徐):细读徐霞客原作,其重建新说的缘由和动力颇有意味。徐霞客的家乡江阴位于长江下游出海处,其《江源考》(一作《溯江纪源》)开篇,在把(长)江、(黄)河南北对举之后,接着就表明了自己的区位隶属:“江、河为南北二经流,以其特达于海也。而余邑正当大江入海之冲。邑以江名,亦以江之势,至此而大且尽也。”

这里,“江”不以“长”名而以“大”称,且因表述者出发视野的缘故,其顺序排在了(黄)“河”的前面。徐霞客感慨:“生长其地者,望洋击楫,知其大不知其远!”可惜的是,“溯流穷源,知其远者,亦以为发源岷山而已。”句末“而已”二字,道出了徐氏既不满前人旧说从而欲挑战经典的心思,又显出想在江源探溯问题上另起炉灶的打算。

记:徐霞客的疑问是:“何江源短而河源长?岂河之大更倍于江乎?”

徐:徐氏选择的办法是:实地考察,重考江源。究其目的其实只有一个:让世人重识南方的“江”,不仅观其“大”,还要知其“长”。这样,在从东南故乡出发、沿江而上,到西南边地亲自跋涉考察之后,他终于抛弃“岷山导江”的旧说,为“江源”改选了远比岷江更长的金沙江:“江之大于河者,不第其源之共远,亦以其龙之交会矣。故不探江源,不知其大于河;不与河相提而论,不知其源之远。”

记:不过另有说法认为,徐霞客并非指出金沙江为长江之源的第一人。

徐:实际上,早在徐氏之前的《汉书》及唐代的《蛮书》等,就已作出这样的判断。自此以后,与北方“黄河”相比,由于被证明既大且长,南方“长江”的地位在世人心中,便逐渐被接受为不说超过、至少堪称与之并举了。这种变化表明“中原”“华夏”等正统意象的地理标志物中,出现了新一轮的“南北交融”,或如另一种说法所称的“重心南移”。

记:在为江源考证的问题上,徐霞客的最大贡献在于“发现”或曰“找到”了比岷江更长的正源大河——“金沙江”。

徐:对自己之所以能有此收获的原因,徐霞客一方面强调主要是以往世人偏重黄河,“江源从无问津”,另一方面在于过去岷江通达便利,易为人知,金沙江“盘折蛮僚谷峒间,水陆俱莫能溯”,而自己心系江源,故能以实地考察加以验证罢了。

此话道出的含义有三层,其一,尽管均为大河,但被重视的程度受制于关注者的特定需求;其二,在历史文化而非自然地理的意义上,长江的“边界”显然是被不断认知和延伸的,虽为“同一条江”,明代以前,上、中、下游的族群之间往来有限,作为整体贯通的“长江”尚不存在,也就是说,还没有在世人心中被建构出来。诚如徐霞客所言:“在叙州者,只知其水出于马湖、乌蒙,而不知上流之由云南丽江;在云南丽江者,知其为金沙江,而不知下流之出叙为江源。”其三,徐氏对金沙江的“发现”,本意是为下游探寻江源,而非出自对“金沙江”本身的关注和兴趣,其阐发和论辩的对象也是在中原主事的文人、精英,而不是江源地区那些“盘折蛮僚谷峒间”的世居“土人”。换句话说,即便确有创新和发现,徐霞客所言的“长江”也还不是真正意义上的整体。

从那时以来,自叙州(今宜宾)往上,长达2000多公里、有着众多族群居住的“金沙江”,实际上还长期只是下游人士的单向性想往、精神需要上的补充食粮,彼此之间仍有太多的间隔有待打通,也还有不少文化与心理纽带需要延“长”。若没有这样的沟通,如果去掉几乎占其总长度二分之一(从江源到宜宾,包括金沙江和通天河总长3496公里)之上游的真正参与,长江绵绵6300公里的“民族——文化气势”就难以呈现。

从“门前的河”到“祖国的河”

记:地缘文化研究须涉自然地理与人文地理,但更多还是关注后者。

徐:面对古往今来的文艺再现,我们当区分“自然的长江”与“文化的长江”,前者或可与人无涉,后者则因人而异。自然的“长江”由千万条支流汇集而成——既是分散的,也是整体的;文化的“长江”与世人的认知相关——随着认识者视野的开拓以及彼此间交往的展开,完整意义上的“长江”才得以产生。

由此而论,“长江”的命名与书写过程,就是“沱沱河”“通天河”“金沙江”“川江”“荆江”“扬子江”等各分段、支流被视为整体,向“国家地理”转化升格的过程;在族群交融的意义上,就是“中华民族”从“多元”走向“一体”的过程。这过程先在社会先行者的观念里发端,后经由文学艺术家书写、再现而流传,最终又返回到各地民众之中,影响并改变着他们的区域性生活。

对于各族群平民百姓的日常经验而言,意味着自己的认同对象从“我家”上升到“我们家”,从“门前的河”转化为“祖国的河”……在文学书写意义上,这也意味着一种新的方式和类型出现,即跨族际的“多民族文学”。在今天主要以民族国家为单位构成的世界体系中,这是特别值得关注的历史转型。

长江传:先行者、播种者、酿造者

记:郭沫若把扬子江与黄河并举,写出《黄河与扬子江对话》,并用以倡导“二十世纪的中华民族大革命”。

徐:生活在长江重镇——重庆巴县的邹容,在影响久远的《革命军》里,把扬子江与当时流行的一组“中国特征”并提,希冀由此唤起国民对革命的参与:“沿万里长城,登昆仑,游扬子江上下,溯黄河,竖独立之旗,撞自由之钟,呼天吁地,破颡裂喉,以鸣于我同胞前曰:呜呼!我中国今日不可不革命!”一个世纪过去了,接二连三的革命使“我中国”一次次改变,随着“扬子江”等旧名的过时或废弃,国人所处的族群地理与世界格局也时过境迁。

记:我还读过徐刚的《长江传》,那是一部大气磅礴的史诗。

徐:徐刚在《长江传》里写了一段话很重要:“沱沱河现在是名正言顺的长江正源。藏语称为玛尔曲,意为‘红色的河’,蒙古语称‘托克托乃乌兰木伦’,意为‘平静的河’……这些河流以及山峰的藏名和蒙古文名字已经告诉我们,在这片冰雪源区,最早的发现者是谁了。”在指出这种“发现”的同时,徐刚有一个重要前提,那就是对国家一统的强调及其制约下各族群文化的整合。徐刚是诗人,他以诗意般的语言对此作了表达:

长江是中华民族的先行者,在开山辟岭穿插迂回间启示着某种方向;

长江是华夏大地的播种者,在水流湿润草木枯荣时暗示了某种创造;

长江是古老文明的酿造者,在不断坠落以柔克刚中吐露出神圣的东方哲学。

通过“中华民族”“华夏大地”到“古老文明”和“神圣的东方”这类关键词的使用,你会感受到徐刚对长江源头众多族群在国家地理意义上的文化整合。

这就进一步把“长江”纳入一个更为宏大的框架,并且通过“中华民族母亲河”的命名,使其上、中、下游各段的多元族群呈现为一体,也就是把以往形聚神离的“千山万水”转变成如今至少可借助文学感受的“同一条江”。

长江魂:见证民族复兴与前进

记:涉及长江文化,四川的三江源保护者杨欣的《长江魂》也不能忽略。

徐:长江的当代传人中,有的也会有意无意地保留或凸显自己的地缘身份。跟当年徐霞客一样,徐刚就在《长江传》勒口标明自己“生于长江的崇明岛”。这种地缘和族群身份的异同,显然已关联到人们对内外世界的认知与评价。

杨欣的《长江魂》里,曾在长江的两头询问,得到的回答意味深长:

“在长江源头,我问那里的孩子:你们知道长江吗?摇头,他们只知道脚下的河流叫玛曲(沱沱河)、当曲、治曲(通天河),知道这些河流来自雪山、冰川,但不知道流向哪里,更不知道它的下游就是亚洲最大的河流——长江。

回到都市,我问住在长江边上的孩子:你们知道这条河从哪里来吗?摇头,他们只知道这条河叫长江,来自一个非常遥远的地方……”

记:恰如你所言:江山多娇,大道不言;人生在世,天各一方。

徐:2004年6月7日,中央电视台“国家地理”频道推出对新节目“再说长江”的阐述,节目总编导首先对以往作品加以反思,认为由于过去“从民族说国家和世界”,于是“人不见了,事不见了,长江也不见了”,经过许多教训后才明白一个道理,那就是“个人可以见证历史,城市可以见证国家,长江可以见证民族”,希望在《话说长江》20多年之后,借助对长江的“再看”“再说”和“再想”,“透视出整个中华民族的复兴与前进”。

再从一个国家的多元格局来看,大江如此,小河亦然。在身份认同的意义上,“水土”与“家园”的分量其实各地相同,而由此引发的所谓“京派”“海派”分别,说到底不过是由来已久且事出有因的“方言”体现和“话语”论争,“黄河之水天上来”千古吟诵,“不尽长江滚滚来”亦世代流传,长江的传人们经过一代代漫长的认知,最终形成了对长江文化的共同参与见证。

手记

2020年12月31日 成都青龙场

本次关于“长江文化”的采访在2020年最后一天的傍晚进行,徐新建教授也通知了自己几位已经毕业的博士到场,以便一起迎接2021年的到来。一见面他就说:“我由南到北,穿过大半个成都来见面,不容易啊!”他的幽默和豁达,使得谈话气氛一下变得融洽起来。

席间大家唱起了几首老歌,现场穿越回到了那个壮怀激烈的年代,也想起了20世纪80年代香港歌星张明敏唱红大江南北的《我的中国心》,“我的祖先早已把我的一切,烙上中国印……”

那是什么样的“中国印”呢?

长江、长城,

黄山、黄河,

在我心中重千斤;

无论何时,无论何地,

心中一样亲……

从采访的主题“长江文化”生发开去,大家开始讨论“长江”独特的自然人文面貌。长江何以在中国文化的历史演变中,通过各种类型的文学叙事取得国家级地位,成为民族象征之一的呢?徐新建的答案,涉及中华民族对长江漫长的认知和凝聚过程,细说起来都是一些意味深长的故事。

徐新建认为,以汉语文献表述的华夏传统中,实际上还是东西区分,南北有别:西面高,靠山,东面低,向海;北方重“河”(黄河),南方举“江”(长江)。也就是说,仅就水系而言,长江是长江,黄河是黄河,彼此相分,各有意含。这样,基于统筹全局之需要,在对两者“正本溯源”的长期探求中,自然便出现了因人、因地、因时而不同的认知和表述。

汉魏六朝后文献出现有“长江”一词,《魏志》载:魏文帝南征临江见波涛汹涌叹曰:“长江天堑,天之所以限南北也。”唐宋以后,“长江”一词日渐普遍,多见于诗文中,李白诗“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”,杜甫《登高》有“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”……至今,长江一名已流传1700年之久。

宋代以前,主政的中央王朝重心多在北方,故其关注的视野以及人们征引的文献依据便偏向以黄河为重。早期黄河领域的作者也涉足过长江之源的考证,并形成了以《禹贡》“岷山导江”为代表的经典推断,也就是把长江之源定在岷江。直到明代徐霞客重新进行实地考察,后世文人仍普遍奉此推断为不可更改的正统。经过亲历其境的艰苦验证,徐霞客正式提出了“江源不在岷山(岷江)而在金沙(江)”这一在时人眼中大逆不道而在今人看来则“可庆可贺”的新说。(见吴应寿:《徐霞客游记·导读》,第359—380页,巴蜀书社1988年版)

此后,明朝四川状元杨慎的《二十一史弹词·临江仙》,傲岸沉雄,气逼山河,既成为他的代表作,也成为表述历史感最为恰切之语。此词初稿写于泸州(江阳),灵感产生于泸州码头,峭拔于中国文化史之上,成为历史长河中“长江之歌”的高音部。

深入探讨中华民族对长江漫长的认知和凝聚过程,我们的话题从徐霞客对长江源的探索、更正说起……

本报记者 蒋蓝

新闻推荐

本报讯(彭杨)“这位大姐,你好,经过支委会举手表决同意,由你和另外两名村民代表作为监票、计票和唱票人员,咱们的纪检委员也要在...

宜宾县新闻,弘扬社会正气。除了新闻,我们还传播幸福和美好!因为热爱所以付出,光阴流水,不变的是宜宾县这个家。