博物、知识与空间:近代西方人在华的知识考察

何为博物学?古代中国的博物学和西方博物学传统有何不同?4月15日,中央民族大学世界民族学人类学研究中心副教授袁剑、中国科学院动物研究所博士张劲硕、中国社科院社会学所助理研究员郑少雄齐聚北京彼岸书店,为大家带来了一场题为《博物、知识与空间:近代西方人在华的知识考察》的主题讲座,此次讲座由东方历史评论和中国人民大学出版社共同主办,围绕袁剑译著《知识帝国:清代在华的英国博物学家》一书,就博物学、文化遭遇和知识碰撞等话题展开讨论。 讲座现场

讲座现场

古代中国的博物学传统

《知识帝国:清代在华的英国博物学家》的作者范发迪(Fa-ti Fan)是一位美籍华人,1999年获得美国威斯康星大学麦迪逊分校博士学位,现为美国纽约州立大学宾汉姆顿分校副教授,主要从事科学史、环境史以及东亚研究。范发迪原为物理学专业出身,转向博物学研究完全出于偶然。在留学期间,他将自身的中国文化背景和专业所长相结合,选取了这一时段英国在华的英国博物学家作为研究对象。译者袁剑认为,从关注的视角而言,《知识帝国》不是一部清代政治史,它不关注帝王将相、王子后妃,而是希望读者能够通过此书了解到边缘地区、学科、社群的“非主流”问题的历史。

《知识帝国:清代在华的英国博物学家》,中国人民大学出版社,2018年1月版

《知识帝国:清代在华的英国博物学家》,中国人民大学出版社,2018年1月版

在对谈中,袁剑认为从知识分类的角度来讲,中国并没有如西方一般的博物学传统。但张劲硕基于自身的学科背景,提出了不同的见解。依据北京大学刘华杰教授的观点,中国“博物”的历史很悠久。古代中国人所理解的“博物”与西方的博物学是两个不同的概念,中国的文字就是中国博物学史存在的例证。中国人看到的所有东西都有命名,且不同物种的名字绝不相同。比如在鳄鱼的分类上,中国人自古就能分辨出鳄和鼍的区别。韩愈的《祭鳄鱼文》为何不是《祭鼍鱼文》?因为当时韩愈所说鳄鱼和鼍完全不同,文中的鳄鱼,指的是生活在广东地带的马来鳄,而这种鳄鱼在唐宋时期就灭绝了。生活在中国长江中下游的扬子鳄(alligator),百姓称之为鼍。但是西方语境则不同,鳄鱼可以被叫成各种不同的名字,比如长吻鳄叫crocodile,短吻鳄叫alligator,在南美又被称为caiman(西班牙语),印度吃鱼的恒河鳄叫gharial,等等。用以描述不同动物的汉字就是中国的分类学,也就是中国的博物学。

中国古代的扬子鳄

中国古代的扬子鳄

另外,汉字的偏旁部首也是中国古代有博物学分类的清晰证据。如果一个字带有“反犬”旁,表明它描述的是犬科动物;而“豸”字旁的字就意味着其描述的是猫科动物。虽然简化汉字后有些分类不是很明显了,但是依然能够证明,在历史上中国对动物的认知并不比西方差,这体现了中国古代对博物的理解。虽然西晋张华的《博物志》确实与现代意义上的博物学不同,但这并不能说明中国没有博物学。

近代西方人的在华知识考察

张劲硕指出,现在所说的博物学叫做natural history,这里的history不是指历史,而是指对自然的探究。从这个意义上说,中国的博物学有很悠久的历史。但是近现代科学意义上的“博物学”,确实是由传教士带到中国来的。这些来华传教士、商人、官员的活动,对于生物学的发展、增进人类对自然的认知做出了很大的贡献。张劲硕认为,《知识帝国》中大量提到的19世纪的传教士采集标本的活动,这些人应该被称为猎人hunter(比如寻找化石的化石猎人、搜集植物的植物猎人等等),而不能算是科学家。他们来到东方是为了丰富西方贵族植物园、满足其观鸟需求等等,是在贵族阶层享乐的需求下催生的。编写世界上最早的中国鸟类名录的郇和(Robert Swinhoe)就是一个典型的代表。郇和是动物学研究历史上非常重要的人物,他在中国大陆、台湾等各地采集了大量标本,并带回自己的国家命名,在动物学研究上做出了很多贡献。

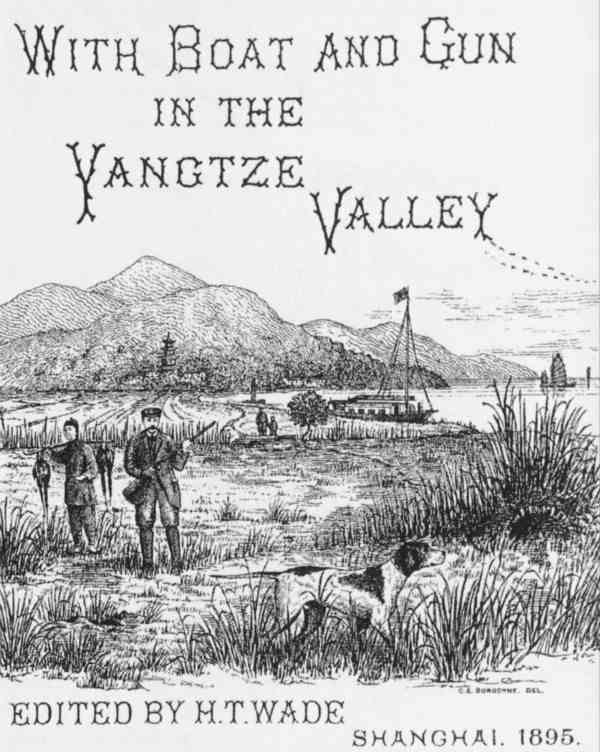

英国传单,图为在长江流域打猎

英国传单,图为在长江流域打猎

很多人之所以成为博物学家,原本是出于殖民统治的需求,因为他们必须对当地的自然地理、动物植物、矿产有了解。虽然《知识帝国》一书将关注的重点放在英国博物学家身上,但在博物学的历史中,法国来华的博物学家更多,贡献也远远大于英国人。比如法国传教士的典型代表,阿尔芒·戴维(Fr Jean Pierre Armand David,1826.9.7-1900.11.10)就曾到达过如今的四川、西藏等地,并带走了大量的标本。众所周知,川藏地区有着丰富的物种资源,著名的蜂桶寨国家级自然保护区,就是许多物种模式标本的产地。戴维带走的这些标本被运回法国,并由法国动物学家为其确定拉丁种名,比如麋鹿的拉丁文种名Elaphurus davidianus里面还保留着戴维(David)的名字。

我国国家动物博物馆的历史可以追溯到1868年由法国天主教耶稣会韩伯禄(Pierre Marie Heude,又叫韩德)神父所创建的震旦博物院。当时来华的法国传教士带走了很多标本,大熊猫、金丝猴等珍稀濒危物种,都是由法国人在中国发现后命名的。当时被带走的许多“新物种”的标本,作为模式标本,依然保存在巴黎的法国自然博物馆和伦敦的英国自然博物馆。除了被运送到国外的大量标本,还有很多“不完美”的标本被遗留在了福建的泉州。由于动物标本不易保存,为了便于制作,这些在华传教士甚至培养了一批为他们服务的中国本土标本师。标本制作技艺甚至成了泉州的一些人家的家传手艺,而这些技术人才也造福了民国至新中国成立初期的博物学研究机构,福建的唐氏家族就是其中的典型。

有一种观点认为,西方帝国主义的侵略使得其“偷走”大量中国的物种并命名,是一种民族耻辱。比如一篇关于中国科学院学部委员郑作新院士的文章中曾提到:郑作新先生在美国留学期间,看到被列强掠夺的中国红腹锦鸡的标本被展出,激起了自己的爱国之情,从此发愤图强要为中国本土物种研究做出自己的贡献。但是作为一个动物学研究者,张劲硕认为,我们只是因为中国相关科学体系的产生晚于西方研究者而落后了一步,并且这些博物学家也不能被称为科学家,因为博物学只是科学研究的最初阶段,是一个探究、发现的过程。随着科学的发展、时代的变迁,到二十世纪一二十年代,还有大一批西方科学家来到中国,如步达生、葛利普、德日进等等,他们为中国科学的崛起做出的贡献不应该被忽略。在二十世纪初的地质学研究领域,中国之所以可以领先于世界,也是因为有了跟随西方科学家学习的丁文江、温文浩、张宏钊、李四光等中国地质学的奠基人。这些外国科学家并没有掠夺我们的资源,而是带领中国学生合作研究。科学是无国界的,民族主义的情感不应该掺杂在对科学研究的评判之中。

穆坪熊猫和藏酋猴

郑少雄多年来关注边疆族群的历史人类学研究,在对谈中他指出清代在华的博物学家活动范围一度深入到了川藏地区,他们的活动确实在川西的历史上留下了许多痕迹。比如法国博物学家阿尔芒·戴维神父,在中国四川雅安宝兴县的邓池沟(穆坪)教堂附近科学考察时,发现了当地人称为白熊、花熊(即熊猫)的踪迹。其实当时那个地方不叫穆坪,而是因为当时那里是被穆坪土司管辖的地域,因此戴维才会声称是在穆坪发现的。这个故事反映了科学研究也需要人文社会科学知识的背景作为补充,否则就会知其然而不知其所以然。

张劲硕对此表示赞同。他说,我们经常在网络上看到,在四川峨眉山等地有抢游客东西的大猴子,这种猴子就是国家二级保护动物藏酋猴。他在1922年出版的《动物学大辞典》中发现,当时藏酋猴记载的名字是藏猶。猶即大猴,藏酋猴的体型确实非常大,脂肪很厚。在二十世纪八十年代曾被很多地方的人当作野人报告给政府,但是经调查后发现所谓的野人其实就是藏酋猴。但是这种猴子不在西藏出现,为什么会名叫藏酋猴呢?了解相关历史知识的人就会明白,历史上的四川西部地区是属于藏区的,当时进入到这个地区的传教士就认为这种猴子是藏区的猴子,因此藏酋猴的拉丁种名叫藏猴Macaca thibetana,这里的thibetana就是藏区的意思。

博物画所反映的文化碰撞

在翻译《知识帝国》一书的过程中,给袁剑留下最深印象的是关于中国博物画的内容。出现在中国传统典籍中的植物和动物,大多是比例不对、抽象大于具象的。而对英国博物学家们而言,除了少数能够剥制并长期保存的标本,还有很多无法长期保存、原样带走的动植物标本,需要画下来才有后续价值。中国的西洋画师作坊随之产生。

西方人对博物画的要求和中国画师原来受过的训练截然不同:中国传统的文人画注重写意,《本草纲目》式的植物画强调突出有用的、局部和重点的部分,比例严重失真,完全满足不了这些博物学家提出的将植物加以完整、客观描绘的要求。这些要求对中国画师产生了巨大的冲击,即使在具体的要求之下,画师在绘制过程中仍会有一些无法改掉的习惯。比如中国画师在画鹤这样带有典型中国文化意涵的图像时,总是情不自禁地将鹤的一只脚藏起来,让鹤的眼睛平静地看着前方;在画梅花的时候,总是着力表现出梅花的风骨,而不是按照实物完全照搬。

中国古代的鹤

中国古代的鹤

据此,袁剑认为,中国虽然没有博物学传统,但是中国确实有自身的博物学话语,它与西方的博物学研究在表达上完全是两种路径。同样画一朵莲花,中西方的绘画风格迥异,反映出的是东西方信息采集方式的不同,也代表了中国本土的知识体系与西方知识体系的差异。这些中国画师所画的博物画,就是两种知识体系碰撞和妥协的产物。

张劲硕也谈到了西方博物画的发展历程。做动物研究的学者都特别重视野外研究,因为一定要见到实物,对实物的鉴定才不会出错,这与文物鉴定者必须熟悉真品是一个道理。但历史上有不少西方的博物学家,只研究标本,足不出户,甚至有人从来没有见过活物。而无法被带回的标本,就要画师根据描述画出来,因此西方人所画的博物画也不是从一开始就是完全精确的。比如丢勒(Albrecht Dürer)根据描述所画的犀牛,虽然有一只角被画在了后背上,但已经相当接近准确了。而奥杜邦(John James Audubon)当年所画的鸟,就是完全依据标本,因此画出的姿态都比较僵硬,但是到了古尔德(John Gould)的时代,写生就已经出现了,因此古尔德的画就已经非常精准,姿态多样。博物画的变化也侧面反映了西方人认识世界的方式发生变化的过程。

新闻推荐

雅安市宝兴县硗碛藏族乡村民安卡曼,拿起相机拍摄反映乡村变化的纪录片。芦山县龙门乡白伙新村。资料图片3月19日,一辆小火车从乐山市嘉阳镇的油菜花田中驶过。新华社发“农业强不强、农村美不...

宝兴新闻,有家乡新鲜事,还有那些熟悉的乡土气息。故乡眼中的骄子,也是恋家的人。当我们为生活不得不离开宝兴县而漂泊他乡,最美不过回家的路。