百年费里尼:隔开了现实与梦幻

【编者按】

费德里科·费里尼(Federico Fellini),1920年1月20日出生于意大利里米尼市,电影导演、编剧、制作人。2020年1月20日,是他诞辰100周年的日子。特刊发此文,怀念这位带给我们不少经典作品的导演。

费德里科·费里尼

费德里科·费里尼

安东尼?奎恩回忆《大路》的拍摄情况:导演费里尼为了达到良好的群众效果,是将设备架设好,引来真正的围观群众,故意延后了奎恩所饰演的大力士藏巴诺与茱丽叶塔?马西纳(费里尼的太太)饰演的小助手洁索米娜登场,两人的表演获得满堂彩,导演策略收效良好,费里尼甚至提前收工,放大家一天假。奎恩兴高采烈与妻子去采买,傍晚招待剧组人员饱餐一顿。谁知道半夜接到费里尼来电说这场戏要重拍:理由是藏巴诺跟洁索米娜按说应该是蹩脚艺人,不应博得掌声,而是嘘声、嘲笑。就这样,用奎恩的话说:“今天的兴高采烈变成明天要面对的现实。”

这个故事很好地说明了意大利电影大师费德里科?费里尼的创作特点;然而在他百岁生日的今天,要简述他的创作生涯仍是困难的,毕竟他本人也充满了矛盾。在他写的一篇文章里,先是提到“拍一部电影好像在逃亡……远离这部片子的那一刻就是我解脱的时候”,并且在许多场合(包括访谈或自传性著作)他都再三表示从不重看自己的影片,可是他后又讲到“我没办法分辨这部与那部电影的不同。对我来说,我拍的始终是同一部电影。”

然而要是将作品匿名,向不熟悉费里尼的人播放一段《白酋长》、一段《卡比利亚之夜》和一段《八部半》,可能很多人都无法相信这是同一个人拍出来的;即使同样有剧团演出的桥段,《卖艺春秋》的场面跟《罗马风情画》呈现的又是截然不同。

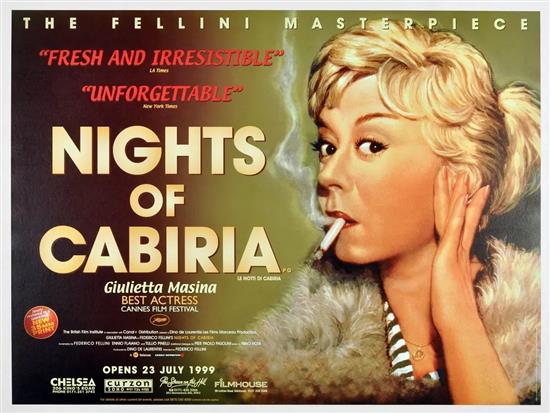

《卡比利亚之夜》

《卡比利亚之夜》

我们很难相信导演所言的“拍同一部片”的说法,毕竟他自己也承认,他是个“天生谎言家”(这也是他一本自传性著作的书名)。奎恩的文章中也提到费里尼如何教他“欺骗”媒体。

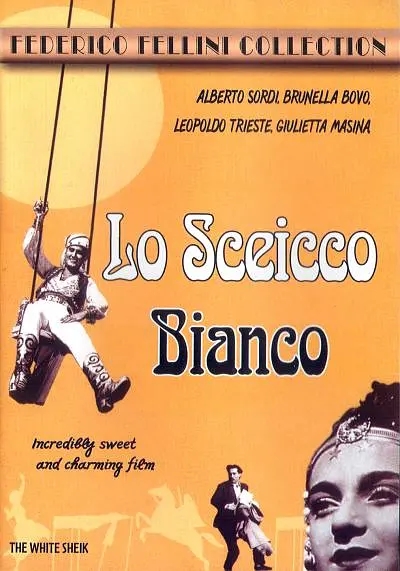

费里尼是记者出身,当然很了解媒体的生态;并且他也在报章杂志上绘制漫画。之后,作为故事提供者与编剧,踏入电影界,最后才当上了导演。前述《卖艺春秋》是由他和资深导演拉图达挂名共同导演,尚不知两人如何分工,但在一次访谈中,费里尼却说他的第二部作品《白酋长》中一场海边戏才是他真正作为导演的起点。要不是他记错了,不然就是他以此来应付让他厌倦的采访者。

《白酋长》

《白酋长》

诚如奎恩坦言,当时由于付不出高昂的演出费用,费里尼将《大路》的四分之一版权送给了他,而他在试片之后让经纪人把这部分版权卖掉,他跟所有人一样料不到这部片的票房翻了数十倍!那时谁能料到费里尼后来获得了现象级的成功。不管是被推崇还是被诋毁,在将近三小时长的《甜蜜的生活》造成万人空巷的卖座盛况并且获得当年戛纳金棕榈奖之后,看费里尼电影成为时髦的象征,不论是对一般观众还是文艺爱好者而言皆然。

《大路》

《大路》

综观他的影片,有流浪艺人、好心的妓女、单纯的追星者、没有良心的骗子、糜烂的记者、焦虑的导演、纯朴的贵妇、放荡的明星、传奇情圣、愤怒的音乐家、过气的歌舞明星、幻想的痴情汉……似乎很难归成一类。如果硬要凝缩成几个概念,可有三个关键词:反身、装置、造梦。其中,装置像是一条界线,隔开了现实与梦幻。他时而摆向其中一方,这也是为何他的作品看起来如此不同。

现实的界线

在接近现实的这一边,可以算是“反身”的一边:也就是一种转向自身的,表面上带有自传性的倾向。当然,这个反身也有返回到电影(或其他艺术)本身的面向。前者有原意为“我记得”的《阿玛柯德》或者《浪荡儿》,后者有《八部半》、《管弦乐队的彩排》,亦有早期的《卖艺春秋》、《白酋长》。

《卖艺春秋》

《卖艺春秋》

不过,关于现实,费里尼的理解是“一切都是现实”。这已经是属于广义的现实。然而,作为意大利新现实主义大师罗西里尼的编剧与助理,费里尼的名字与“新现实主义”一词仍经常被放在一起讨论。

确实,要是按法国影评人安德烈?巴赞的界定,新现实主义带来的最大“革新”是:实景拍摄、演员混用、剧作松脱。以费里尼来说,直到他最后一部作品《月吟》,基本遵守其中两个特征:演员混用和剧作松脱。也就是说,在他片中,混用专业演员与素人是常态,而在剧作上,很少讲究像好莱坞式的因果关系或严密的剧本布局。

因此,像《甜蜜的生活》,可以说是由记者马切罗串起一个个“有一次……”小故事的影片;《浪荡儿》和《阿玛柯德》也都是如此,每一场戏都可以用“然后……”开始。所以就算《浪荡儿》看起来有一个“浪子回头”的故事(其中一位浪荡儿法乌托因为妻儿有惊无险地失踪了一天,让他彻底悔悟,决心不再风流),但基本上所有角色都没有一个行动的目的;《阿玛柯德》也是,只能算是青少年蒂达生命中某一年的几个重要回忆,只是他的回忆相当诗意。

纵使是《八部半》描写了导演圭多拍不出影片而沉溺在回忆、幻想与梦境之中,并且看似有一个清楚的时间顺序,看着他一步步走向崩溃,但是,他所逃进的这一段段非现实的情境,其实无助于推动情节,因为基本上他所有的问题都没有解决,回忆、幻想、梦境只是对他也对观众的一次次转移话题而已。

《八部半》

《八部半》

当然,对于新现实主义的定义本无定见,在费里尼自己看来,只有罗西里尼算是新现实主义导演,而费里尼则是不错过任何一部这位亦师亦友的前辈拍的作品。罗西里尼又特别讲究“自由创作”,在一次巴赞主持的访谈中,罗西里尼温和地反对了让?雷诺阿“艺术产生于限制”的论调,回说“不必如此,因为限制是你自身造成的”。罗西里尼有过一句名言“事实如此,为何改变?”,这个理念很可能成为费里尼创作的指导方针。

这也是为何费里尼告诉采访者不存在一种创作模式,而是根据不同的影片、题材,有不同的灵感取得方式,以及解决困境的办法。如果真的有那么一种方法,也许就是跟着感觉走。所以他表达过“冰冷的制作计划……令人恼火地提前做了决定……驱散了想像”,并且非常清楚“拍片没有什么理想状况,或者应该说,各种状况永远都是理想的……意外状况不仅是旅程的一部分,它其实就是旅程本身。”

卢比尼分身

“我几乎虚构了一切:童年、人物、乡愁、梦想、回忆,而为的是叙述它们。”这也许是费里尼旅程的开始与目的。因而他自己也成为虚构的源头,并且透过一次又一次的故事,他增殖,分化成多种样貌。

因而这趟单一的旅程(所谓只拍一部片)慢慢构筑成一个人物的成长历程。

也许可以把《阿玛柯德》看成起点,蒂达象征了费里尼的青少年时期,每一则回忆是一点一滴建立起这个人物,以及他的家乡、亲朋好友对他的影响。

然后是《浪荡儿》,片中有个人物叫莫拉多?卢比尼,他于影片结束时离开家乡前往罗马,尽管他不知道离开为了什么,他是为了离开而离开的。

接着是在带有某种纪实性的《罗马风情画》里头,描绘了刚来到罗马的年轻费里尼租屋,以及跟前辈去妓院的桥段。之后是半虚构的纪录片《访谈录》中,有另一个(塞吉欧)卢比尼乍到“电影城”(费里尼绝大多数作品都在这个片厂拍摄)的情景。

《甜蜜的生活》

《甜蜜的生活》

《甜蜜的生活》中的马切罗?卢比尼已经在罗马生活的十年,他也是费里尼亲口说过在某种程度上是原本想拍的“莫拉多在城市”的变体。

谁能说《女人城》中那位在火车上做了一场长长春梦的男子,不是卢比尼的中年写照呢?

为电视台拍的纪录片《小丑》或许算是“卢比尼”的终点:片中有一位像是代表了费里尼幼时形象,讲述马戏团给他的第一印象,“害怕”;但长大后却为这种嘉年华式的演出方式着迷,于是由费里尼自己现身,带着拍摄团队到处寻访那些还在世的退休小丑,试图拼凑出近乎失传、正统的马戏团图像。

这个马戏团形象对费里尼后期的创作来说是至关重要的:成为他充分利用各种机关、布景,制造出梦幻式奇观的依据。

影像漫画化

于是几乎回到费里尼最初的职业(与爱好):漫画。

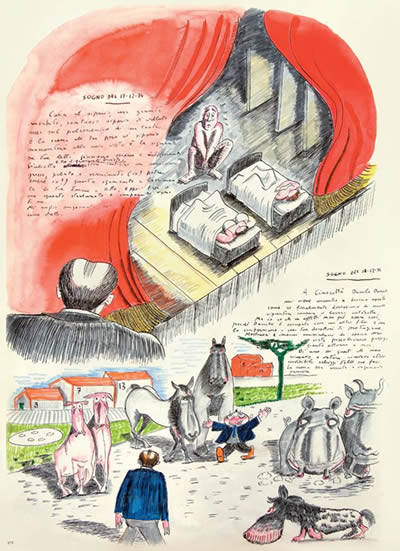

在费里尼的遗产中有一个私密的作品,《梦书》,收录了他梦境的描述与图示,在他过世十几年后才出版,人们又想起他这项未曾中断的才华。

《梦书》中的插图

《梦书》中的插图

他的漫画在一定程度上体现了他的艺术偏好与创作形式。这些漫画让人直观感受到的,无疑是人物(更确切说,是脸孔)与场景(往往带有超现实意味)。诚如巴赞评《卡比利亚之夜》时,写过费里尼的两大远行:人物的特征取决于他们的“表象”,因而他们的外貌有其特色,而围绕着他们的外在事件便是用来丰富他们的;还有用景物来表现人物与环境之间的失调或和谐。

费里尼自己也一再表达对于脸孔的迷恋:“我真想看遍全世界的脸:我从来没有满足过,即使满足了,我还要拿那些我满意的脸去和其他脸比较,跟所有的脸比较。……我找的是表情、有特色的脸,一出现在银幕上,就把自己的一切全都说出来。……所有脸都正确无误,人生是不会错的。”

为此,他还有过一种非常文学式的表达:“筹备时最丰富的部分就是脸、头的选择,也就是说,人的景致”。

正因为这些“人景”放置在一个环境,便可看到人物与情境之间的冲突或调和:因为冲突而对比出人与情境的落差,如果是和谐的,那么就体现了人物本身的情境。

比如在《八部半》中,圭多硬是要将主教想像成会去公共澡堂洗澡的人,即使教会那里已经驳斥他在剧本中如此设计,他还是要在梦里(或想像中)为主教设计这样的场景,哪怕就是为了突出权威性与群众的隔阂。

但也是因为费里尼对于脸的偏执式寻找,使得他的作品除了某些固定脸孔(比如他的妻子马西纳似乎总是扮演着一种象征善良的角色;而明星马塞洛?马斯楚安尼则像是演出费里尼的化身)之外,充满了各种新鲜的、不知从何而来的脸孔。尽管费里尼为角色挑选了这些脸孔,却总是为他们保留了开放空间:“我会禁止在我脑海里的角色,而从我选的演员身上寻找角色。”

对脸孔的敏感度无疑是漫画带给他的,而他则反过来利用漫画构思他的影片形式,这就能理解为何他的影片总是诉求于这种篇章式、片段化的叙事方式:每一场戏就像是一则小故事,而这些小故事似乎是从一幅幅单张的漫画得到启示,小故事中的各种细节,无非就是为了最终能组成故事中的某一时刻而存在的局部放大。

我们完全能假想,在《罗马风情画》中,采访团队跟着地铁工人来到地底不知多深的地方,无意间闯入了从未被挖掘过的宫殿,就在拍摄团队欣喜于发现墙上这些绝美的壁画时,它们竟开始风化,直至消失。这样的场景或许可以是一张漫画来表现:穿墙机还等在洞口,摄影师、记者,还有工程师、工人眼睁睁地看着墙上半蚀的画作。于是前面种种的对话、行动都只为了能实现这样的画面。

《罗马风情画》

《罗马风情画》

如此一来便能透析费里尼的美学奥秘:一部片的各种设定只是为了指向最终的总体印象,而这个印象有时由动人的小篇章逐渐累积起来,哪怕是像《管弦乐队的采排》那样对乐手、指挥只字片语式的采访,有时则透过巨大的机关建构出与当代装置艺术相当的场景表达。每一部片又重复了这样的流程,一部部拼成费里尼这个巨人,也许正是《三艳嬉春》中他拍摄的那段“安东尼奥博士的诱惑”里头巨大的、穿着暴露的女人,挑战着人们的认知,冲破既有的道德;事实上,正是为了打破道德(或说僵化陈规),驱使费里尼建构出他作品中最狂妄的奇观场景:《朱丽叶与魔鬼》的道德滑梯、《爱情神话》崩坏的穴居、《女人城》的私刑巨塔、《卡萨诺瓦》华丽的教皇宝座。而这些大型装置都像《八部半》中最终根本没能拍成影片的太空城一样,是空的架子。费里尼深知如何透过巨大的空虚反讽现代化的生活,这也是为何,自从《甜蜜的生活》之后,他不再处理市井小民的生活,那里情感过剩;唯有表象能够批判表象。

可能,也只有谎言能趋向真实。(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

新闻推荐

2020年1月17日,时值中意两国建交50周年之际,由中国美术馆馆长、意大利艺术研究院院士、雕塑家吴为山创作的大型雕塑“超越...