毛尖:电视与电影 谁最懂得好好讲故事?

原创 傅小平 文学报

近十年,电视剧行业发生了巨大的变化,精品化作品开始涌现,以至于华东师范大学毛尖教授感慨,“电视剧时代到了,文学和电影,都将让位给电视剧”。

近十年,电视剧行业发生了巨大的变化,精品化作品开始涌现,以至于华东师范大学毛尖教授感慨,“电视剧时代到了,文学和电影,都将让位给电视剧”。

但同时,为了提高收视率与广告收入,各种花式“注水”拉长集数的现象也在前些年集中爆发,一定程度上伤害了电视剧的品质,在政策引导以及行业与观众取得共识之后,短剧正在重新回到行业的中心。据国家广播电视总局公示的今年4月份电视剧拍摄制作备案情况显示,61部备案剧目中,40集以下的有60部,其规模远超去年同期。据不完全统计,国内四大视频平台今年有近30部短剧计划上线。

在受到疫情影响严重的电影行业,今年讨论最多的话题便是如何兼顾品质转型升级,文学在其中又扮演了什么样的角色?

下面这篇访谈,与华东师范大学毛尖教授深入电视剧、电影、文学三者,分享各自挑战与经验。

访 谈

最近十年来电影的表现,让我感觉作为一个影评人,已经没有一点专业自豪感了。

最近十年来电影的表现,让我感觉作为一个影评人,已经没有一点专业自豪感了。

傅小平:我想,说文学与电影是你写作的重心,大体是确切的。你从写富于文学性的电影随笔起步,你的随笔写作有触目可及的画面感,也或许是受了电影的影响。在你的理解里,两者间处于一种怎样的关系?

毛 尖:我在华东师大上当代文学课,常常就会讲到电影,在我自己的世界里,电影和文学不分家。当然,因为是两种介质的表达,对它们的理解,肯定有方法论等等的不同。不过,最近十年来电影的表现,让我感觉作为一个影评人,已经没有一点专业自豪感了。我去电影院看《三枪》,就被朋友笑话。

傅小平:在一篇随笔文章里,你提到了希区柯克的一个理论:最坏的小说常常可以拍出最好的电影。这句话放在国外的环境下是基本成立的,根据通俗小说改编的电影往往取得很大的成功,经典名著的改编即使获得好评,也会引来很大争议。但这个理论似乎并不适用于中国,至少为我们熟悉的第五代张艺谋、陈凯歌、冯小刚等口碑上佳的很多电影,都从优秀小说改编而来。近年,参加一些文学与影视的谈论会,也常常能听到这样的议论,当下拍不出好的电影,是因为没有好的剧本,没有好剧本,是因为没有可供改编的好小说。以此推论,好小说才是拍好电影的基础。怎么理解国内外导演在这个问题上的反差态度?

毛 尖:希区柯克的理论,也不是说最坏的小说,而是说,二三流小说能拍出好电影。这个理论,对中国电影来说,也大体成立。比如电影《失恋33天》那么火,它原来的文本就是豆瓣的一个热门贴。相比之下,王安忆的《长恨歌》、张爱玲的《倾城之恋》都是好小说了,但改编成电影电视剧,就比例不对,感情不对。影像需要一个“物质基础”,小说读者可以靠想象补全,影视观众则要现货。所以,越是好的小说,那部分被想象补足的东西越难物质化,也就越难影视化。陈凯歌、冯小刚改编成功的那些作品,也大都属于希区柯克说的二、三流小说,或者说,是优秀作家笔下的二三等作品。至于影视圈抱怨没有好剧本,那跟抱怨好小说还是有区别,这些年最热的那些影视剧,有几个是茅盾文学奖改编的?剧本跟小说,那是两种写法。

希区柯克

希区柯克

傅小平:相比其他艺术门类,文学与电影可谓“冤家路窄”。电影常表现出对文学的轻慢,屡屡见诸报端的编剧署名争执就是一个突出表现。文学当然对此很不买账,往往特别强调自己的首要地位。有人还把当下电影过度商业化、缺少人文关怀,也归结为文学性的缺失。

毛 尖:这种轻慢是彼此的,彼此不了解,彼此看不起。不过编剧署名争执却也不能完全在“文学和电影”的关系中来说,必须加入第三者,“商业利益”。八十年代,作家“下海”编剧,连笔名都不用,生怕被人看出来。现在不一样了,影视的巨大利润改变了文学和电影的尊严结构和道德结构。文学和电影在一个系统内的结构性换位,的确是商业化等等的一个后果。我不认为这种换位就完全不好,但是,这种换位绝对不是电影艺术的胜利。电影的商业化归结为文学性的缺失,我觉得这是推诿的说法,粗糙的说,它们互为因果,这是一个时代症候。

傅小平:似乎也有“两全其美”的方法,就是作家自己来拍电影。这个设想看上去很美,国内也有朱文等少数几个作家在做这样的尝试,但总体上看并不成功,也没有产生大的影响。相比而言,作家从写小说转行做编剧,倒有少数成功的例子。从国外的经验看,你特别偏爱的特吕弗、戈达尔等法国新浪潮电影的代表人物,或许还包括罗伯·格里耶、玛格丽特·杜拉斯等自写自导的作家,在这方面有过成功的经验,但新浪潮之后,一切就风流云散了。

毛 尖:我不认为这是两全其美的做法,像朱文这样的例子很少。阿兰·罗伯-格里耶的电影谁看得懂啊?我在香港读书的时候,罗伯·格里耶来访问,学校安排放映他的片子,熬到放映结束,也没什么人了。他的电影是,每个画面都美,但都抽象到没人气。电影弄到没观众,我觉得还不如烂片。至于特吕弗和戈达尔,他们本来就不算作家转行,不过从评论走到实战。

阿兰·罗伯-格里耶(左)及他导演的《危险游戏》剧照

阿兰·罗伯-格里耶(左)及他导演的《危险游戏》剧照

傅小平:从我个人的理解看,你对实验性电影是情有独钟的。我想,这并不是说,你对电影实验有着无条件的激赏,很可能还出于你对艺术探索的一种肯定。以此来衡量当下的电影创作,不但在中国,还是在全球,似乎都有一种倒退的趋势。我不确定,这是不是意味着电影已进入了衰退期?记得桑塔格在好多年前的一篇文章中,就提到电影已不再辉煌。她的一个判断标准是,现在的观众没有了近乎本能崇拜的电影迷恋。事实上,网络、电视等新媒介的风行,伴随我们成长的那种如痴如醉的观影经验,还有像你这样痴迷电影的观众都渐渐消失了。

毛 尖:实验电影,我十年前就不再迷恋它了,虽然常常还会看,或者得去看,但是,我对实验电影已经没有好感,主要实验电影的世界语义场已经失去,现在做的实验电影,都孤芳自赏到没有体温没有观众。

傅小平:有时我想,当下电影界那么强调票房,是否也是电影业面临危机的征兆。因为从电影发展史看,早期电影没有商业片、类型片或艺术片的区别,甚至可以统统归为艺术电影。但作为没多少观影经验的观众,却能欣然接受此种实在不怎么刺激的影片。电影发展到现在,票房几乎成了唯一的标准。张艺谋们的转型,该是和这个大环境紧密相关的。实际的情形就像我们看到的那样,他们转型后的电影赢了票房却输了口碑——未必是大众的,而是影评家或资深影迷的口碑——你对此也是大加挞伐的。而且自此,中国电影仿佛陷入了一个越看越骂,越骂越看的怪圈。有人为此辩护说,张艺谋的大片,至少在某种意义上对抗了好莱坞的侵越。而且,当一个以电影艺术见长的导演偏离艺术电影的轨道,转向类型片的探索,被骂是必然,某种意义上可视为一种殉道。从另一方面看,在中国这样一种缺乏引导的人文环境下,如果不是一个很有号召力的导演来做这样的商业实验,前景未必乐观。当然,也有人对此不以为然。对此,你这么看?对于形成一个健康的电影生态,有何建议?

毛 尖:真要说对抗,平心静气四周看一下,印度是怎么对抗好莱坞的?韩国是怎么对抗好莱坞的?再或者,我们自己的香港电影曾经是怎么对抗好莱坞的?一个健康的电影生态,目前看来,只有让电影大腕都退休,然后请中国电视剧导演来做电影。

傅小平:当我们批评商业电影的缺失,同时呼唤能给导演以足够的宽容时,问题的另一面在于,同样是商业电影或说是类型片,好莱坞的很多大片,在赢得了票房的同时,在艺术上也达到相当水准,且不失人文关怀。但在我国,很少有导演能够兼顾。尤其是当电影与主旋律沾上边,一准就拍不好。而且,这个问题有一定的普遍性,不仅是张艺谋等第五代导演,即使是到了第六代的贾樟柯等,在很多人看来,其商业化的尝试也并不成功。你是怎么理解的?

毛 尖:我跟你的看法稍有偏差。我觉得好莱坞大片基本也是烂片,即便是拿了奥斯卡奖的《拆弹部队》,他们那种对战争的思考,还是庸俗人道主义,导演凯瑟琳·毕格罗竟然还号称这是一部“与政治无关”的电影,还站在柯达影院的领奖台上,向世界各地的美国士兵致敬,不仅让奥斯卡蒙羞,也让电影丢脸。

我同意文学在衰落,但对于我们这一代从文学中获取了世界观的人来说,文学就是故乡。

傅小平:好在中国的导演拍不好电影,总是能给自己找到理由的,照你的理解,电影艺术迟滞不前,导演自身是不是应该承担一些责任?

毛 尖:现在需要老老实实重新来,不玩声光化电,好好讲故事。七八十年代,电影向电视剧学习,现在,应该倒转过来,电影好好向电视剧学习,电影人意识不到这点,就该死。我用前几年大热的《失恋33天》来解释。滕华涛是电视剧出身,拍过《蜗居》《王贵与安娜》等,他进电影圈,被腐朽的电影圈看不起,说是“又来了个搞电视剧的”,但是,890万的制作,创下三亿的票房,又眼馋死了电影圈,搞得还有著名导演在网上说怪话,觉得这样的电视电影能创票房简直是二十年目睹之怪现状。可我的观察是,《失恋33天》这样的电视剧题材和拍法能够完胜大银幕,说明电影已经腐朽到没有一丝抵抗力。我的预测是,一个电视进军电影的时代即将到来,这会是一个比较激动人心的影像新时代。

滕华涛与《蜗居》电视剧海报

滕华涛与《蜗居》电视剧海报

傅小平:尽管能读到你这样很好的电影随笔,而且很是影响了一部分读者,提高了他们看片的品味。但总体看,大众的审美趣味或许并不高。我想,从长远看,大众欣赏水平的提升,还要有赖于影视教育的发展。现在的情形是,导演去迎合观众的口味;而如果大众审美层次足够高,那反过来会影响导演拍片向高端发展。由此看来,影视教育有其特殊的重要性。在我的印象中,我们的大中学校,一般没设置相关课程。我也听到有剧作家说到,有高校决定把影视从文学教育中分离出去实行独立教学,他是持反对意见的,理由是会造成文学在影视中的进一步缺失。你怎么看这个问题。在你看来,这方面,西方的经验有何可借鉴之处?

毛 尖:这个,我和你的看法也不太相同。我的感觉是,大众的审美趣味是可以很高的,而且,感谢盗版这些年的普及工作,我们普罗的影视阅读量不逊任何一个国家的老百姓。但常常,影视界把低劣产品视为大众口味,这是对老百姓的污名。当然,这并不是说,影视教育就可以不用做,这方面,我非常同意你的看法,影视教育应该做大做强,当年,列宁就非常敏锐地看到电影的伟大用途。媒体时代,影视的用途还在发酵,所以,要争论的不是要不要独立教学,当代影视已经代替了七八十年代文学的功能,只是很多人不愿这么看而已。以前,看一个国家的意识形态,看文学,现在,看影视就行了,所以,就影视来说,问题的核心已经不是文学和影视的分家,而是影视怎么收纳文学。这方面,我没觉得西方有什么特别可取的经验,倒是前苏联时代有一些经验可以借鉴,比如当年苏联以举国之力拍摄《战争与和平》,中间就有很多宝贵经验可以用来解释文学和影视的最佳关系。

傅小平:很有意思的话题,能否展开谈谈?

毛 尖:这个也说来话长了,可以当个博士论文来写。就说面上吧,为筹拍这个俄罗斯经典,光筹备就花了十多年,演员总人数595193个!美术馆博物馆出借真品供拍摄,布景就搭了三百多,等等等等。当然,这部长达403分钟的电影有苏联当时意识形态的支持,1956年美国版的《战争与和平》,虽然有绝代佳人奥黛丽出演,但改编得太差了,邦达丘克的使命也就不仅是拍出托尔斯泰的名著,还要拍出俄罗斯的史诗电影,给美国一个耳光。但是,即便不谈美苏之争,这种对文学经典的态度,这种对电影本体的经典化求索,以及具体实现过程中的追求,都饱含了对“经典电影”可能性的探索。其实,前面我们谈到《红楼梦》改编,当年87版《红楼梦》,为什么能做得好,也是有很多经验,包括作曲王立平就在摄制组呆了四年,现在哪个作曲的肯泡四年在一个戏上?

1966年苏联电影《战争与和平》中的拿破仑形象

1966年苏联电影《战争与和平》中的拿破仑形象

傅小平:现在整个文艺界普遍浮躁,这是一个时代性的问题。读到你说,在这个时代,文学几乎是惟一可供选择的另一种意识形态。尤其是在经典文学中,能找到我们藉以对抗盲目全球化等恶魔的一种力量,我对此略略感到有点诧异,或许有对你的影评随笔印象太深的原因。这是不是说,尽管当下很多人都在唱衰文学,但在你心里,事实上,文学相比占有更重要的地位。你何以下这样的判断?

毛 尖:我同意文学在衰落,但是,对于我们这一代从文学中获取了世界观的人来说,文学就是故乡,而这个文学,当然主要是指经典文学作品了,是《红楼梦》是《战争与和平》了。作为原乡一样的存在,即使今天我们说文学死了,他们还活着。我这样说可能有些绕口,但文学,的确已经分化成好几个概念了。作为故乡的文学,会是我们这一代永远的意识形态原点。

我的写作能力和关怀能力,让我觉得,我能做好形而下,已经很了不起了。

傅小平:在你的专栏文章里,我会不时感觉到两个毛尖的声音:一个是上世纪七八十年代一路披荆斩棘,欢乐成长中的毛尖;一个是在当下任职于高校,阅历见识,见光怪陆离之事而发犀利之语的毛尖。当你针砭当下时,记忆中那个欢乐的年代会自然浮现。事实上,回忆八十年代,对于从那个时期成长起来的人们,似乎已然成了一种集体无意识。对你个人来说,八十年代也浓缩了弥足珍贵的成长经验。所以,从个人情感上来说非常自然。但以此来映照当下,从作为一个学者的角度,会否在一定程度上影响文章的客观性?

毛 尖:这个,我不觉得矛盾,也许是因为,我从来不认为有真正的客观性存在。相反,我倒是认为,那种自觉可以不带情感投入学术的人,很可怕。

傅小平:说到记忆,让我印象最深的是《没有证人的记忆》这篇文章,虽然写的只是你成长中的过往,但能让人了然个体记忆的重要性。因为,如果没有写下,所有记忆都会在没有证人的背景下模糊、消解。但个体的记忆是否能得到真实的还原,在《人头马的七十年代》中,你其实已经表示了质疑。显然,个体记忆难免会烙下时代或是集体的痕迹。这就好比,当我们自以为说出一种独创的见解时,很可能千百年前已经有人说过,甚至连表达的方式都是对别人的重复。所以,即使没有证人,也并不意味着我们有理由,耽于对可能已被篡改的个体记忆的沉溺,恰恰相反,重要的是层层剥离后的还原。那么,你怎样看待个体记忆——包括自我的书写,也包括口述实录等等——这个问题?

毛 尖: 常常,看到那些贵族或文化贵族的口述实录,我会惊叹当事人惊人的记忆力。因为比如我自己,小时候的事情,只能记得那么一点点,更别提父母辈的事情了,当然,也是因为我们的经历没有特别惊心动魄的吧。所以,实事求是地说,我有些怀疑这些口述实录的真实,尤其是那些第二当事人、间接当事人的所谓实录,但是,如果把实录和自我书写看作一种文体,那也无可厚非。再说了,全世界读者都喜欢“秘辛”一类,当事人的表述,自然显得更真实更令人激动,这就像,电影用第一人称展开,常常会在第一时间抓住观众。

毛尖

毛尖

傅小平:有意思的是,你也提到了“全面回忆”。同样写的是你的过往经验,给人感觉是有所指的。该怎么理解?

毛 尖:我自己把它视为一种健康的怀旧,当然,对当代校园生活的批判,也是题中之义。比如,现在的校园爱情,真是令人觉得,大学风流不再,从前校花嫁诗人,现在诗人成笑话。

傅小平:说的也是。当然,你从来没有因“怀旧”,失去对当下的关照。在你这里,对当下的洞见,更多是从生活日常角度切入,更多体现为对隐喻的剖析。相比而言,你的书写较少整体的关照,更偏向于传达局部、碎片化的经验。对此,有人批评你,写了太多的吃喝拉撒、鸡零狗碎,更多是一种形而下的考虑。

毛 尖:的确是形而下的,不过,我会坚守这种形而下和这种鸡零狗碎,不是不愿意接受别人的批评,而是因为,我的写作能力和关怀能力,让我觉得,我能做好这个形而下,已经很了(liao,用你的重音)不起了。

傅小平:以我的理解,隐喻修辞很多时候与禁忌有关。因为禁忌,很多事物需要以隐喻的方式体现出来。所以,对隐喻的剖析,在禁忌的年代是带有解放意味的。而在当下这个网络、微博流行的时代,隐喻基本与解放无关,同样成了被消费的对象。某种意义上,隐喻是内在于文学、影像的重要表现手法。所以,当你写到上世纪八十年代的一些禁忌,以及由此延伸出来的一些荒诞的人和事,尽管在当下已然是笑谈,当我在阅读中仍能从中感到盛典狂欢一般的快乐。那么,以此来看,对文学、影视的前景,你有怎样的判断?

毛 尖:没有禁忌,肯定会出问题。不过,现在有新的禁忌,你不觉得吗?对文学和影视的前景,我在前面也谈到过一点,当然,这个问题要我回答,还是超出了我的能力。我的感觉是,文学和影视,都到了一个重新洗盘的时代,说来话长,简单的表述是,电视剧时代到了,文学和电影,都将让位给电视剧。

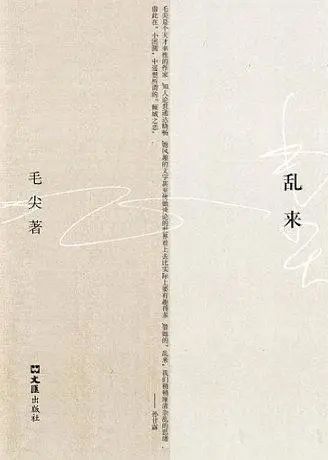

图为毛尖作品《乱来》《例外》《非常罪,非常美》封面

图为毛尖作品《乱来》《例外》《非常罪,非常美》封面

傅小平:这让我联想到,有一次和艺术界的朋友谈到你,他突然冒出一个说法,说你的随笔其实类似于杜尚的艺术实验,或是沃霍尔的波普艺术。细一想,感觉似乎有些道理。因为,你在随笔中用到的材料,甚至要传达的内容是带有公共性的。对于写作者而言,要做的是怎么组合、拼贴,怎样赋予一种生动、能生成一种意义,却未必具有很大原创性的文体形式。这大概能说明,在如今这个时代,如何表达或许比表达什么更重要。这无关表达出来的是实质,还是泡沫,只要这种表达能抢人眼球,或带给人足够的视觉震撼。

毛 尖:这个说法倒是很新鲜,虽然我自己已经对波普不感兴趣,可我们受过波普影响那是一定的。不过,专栏十年写下来,如果只能抢抢眼球,我们也早被清场了。

新媒体编辑:傅小平

配图:书影、剧照

文学照亮生活

网站:wxb.whb.cn

邮发代号:3-22

长按左边二维码进微店

原标题:《毛尖:电视与电影,谁最懂得好好讲故事?| 访谈》

阅读原文

新闻推荐

袁咏仪主演电视剧《花木兰》(1998)新版《花木兰》迪士尼动画电影《花木兰》(1998)盛大的首映之后,迪士尼最终还是推迟了真人电...