从森林到飞鸟 听青年科学家聊他们的保护之路

原创 象妹 北美小象君

本文为小象君「自然保护职业发展分享会」12月14日高校科研专场的回顾整理(上篇)。分享嘉宾为中山大学生命科学学院的刘阳老师和北京大学城市与环境学院的华方圆老师。文末有彩蛋。

1

个人求学经历

象妹:大家好,今天我们有幸邀请到在高校从事科研工作的刘阳老师和华方圆老师。这两位老师曾一同就读于北京师范大学,是二十多年的老同学了,想必二位老师应该非常熟悉对方了,能不能请两位老师互相介绍一下对方?

刘:华方圆和我是北京师范大学生物科学99级的同学,她的身上有很多闪亮的标签和传奇,也有很多的经历和经验值得分享,所以当小象君邀请我的时候,我觉得应该把华老师也拉上一起来跟大家分享一些我们一路走来的感受。

华:首先谢谢刘阳老师拉我入坑,我们是20年的老同学了。他在国内的观鸟圈应该是算是鼎鼎大名了,我觉得他也是我们这一代里的研究鸟类的学者中的佼佼者。我印象最深刻的就是大学时他是从地理系转到生物系来的,后来我了解到他的这份对生物专业的执着是早在高中时还是初中就有了的,成长起来成为一位青年鸟类学家。我们共同认识的一位美国的鸟类学大拿Scott Robinson教授就跟我说过他跟刘阳老师一见如故,就好像看到了当年自己年轻时候的样子。

刘阳老师现在是中山大学生态学院的副教授、博士生导师,他从入职中山大学到现在也有大概7年了,现在他的团队主要从事鸟类学的相关研究,涉猎的内容也很广,近些年来的研究主要从基因组学、分子生态学角度入手,但是由于他本身的生态方面的基本素养特别好,所以也会通过自己领导和合作的方式涉及很多宏观尺度的研究。

刘阳老师自中学就开始观鸟,这一爱好也成为了他目前的职业

刘:华老师和我大一下学期开始就一起开展鸟类的环志工作,没想到后来,华老师把这门手艺用到了她在印尼的工作。她是在美国佛罗里达大学读的博士跟随的导师是Katie Sieving教授,在印尼苏门答腊的丛林中研究鸟浪,比如鸟浪跟栖息地破碎化的关系。她后来又到了普林斯顿大学跟随David Wilcove教授做我国退耕还林工程生物多样性效应相关的研究。随后她也在剑桥大学以皇家学会牛顿学者的职位从事了两年研究。剑桥大学和普林斯顿大学,其实都是做保护研究有着非常悠久传统的国际顶级名校。

2011年 苏门答腊 野外鸟类环志

华老师今年入职北京大学生态研究中心,创建了自己的团队,想在中国从事一些森林相关的研究工作。我跟华老师在2010年之后就有实质性的合作。我们在云南研究鸟浪(就是鸟类的混合集群),还共同研究了中国的动物物候等一些项目。所以我们不仅是同学,也是在科学研究上很好的合作者。

2

保护科学研究经历

象妹:那么我们就先从两位的研究开始聊吧,我了解到华老师有一个研究是退耕还林的造林工程对生物多样性的影响,您能简单介绍一下这个研究吗?当时为什么想要做这样一个研究?还有这个研究的意义是什么?

华:退耕还林工程是国家从1999年试点,2000年全面推开的一个大型造林工程。初衷是由于1998年全国范围的洪水,造成了很多财产和人身的损失,所以国家机构逐渐意识到我们不能按照历史上的节奏来毁林,或者一味地开采森林,而是应该做一些森林保护工作,从生态的角度来对待森林的管理。所以1999年开始推退耕还林,它的目的就是把坡耕地上的农田,退耕变成森林。

四川盆地的杨树纯林 退耕还林后

因为咱们国家的地理范围特别大,所以这个工程铺盖的尺度也很大,在世界上也可以算作是最大的一个造林工程。那么这样大尺度的从农田生态系统到森林生态系统的转变,其实是有很大的效益的——不管是从正面的还是负面的。当然我们在做研究之前是不知道的。

作为一个科学问题来说,它不光具有科学的意义,对于社会发展也有很大的意义。我们怎么去设计退耕还林的政策和造林的方式,它能够带来什么样的成功,都是需要思考的。所以在2013年左右,我开始做这个项目的时候,通过文献调研,发现已经有很多关于土壤流失、水资源的影响、碳汇的影响等等方面的研究。但是关于退耕还林对生物多样性影响方面的研究还是比较有限的。我从自己跟很多鸟友和研究者的交流中也意识到,其实这个政策对生物多样性的影响可能并不完全是正面的。我当时就希望我们能正式地从科学的角度来开展一个评估,希望能够不光给这么大尺度的生态工程提供一个科学的评价,同时也能给接下来的类似的工程提出科学的建议。

华老师发表在自然·通讯上的文章是第一次对退耕还林工程生物多样性影响的生态和经济方面综合评估

(回复“退耕还林”可获得该文章下载链接)

在这样的背景下,我们的研究问题就是探索退耕还林如何影响生物多样性,具体点来说,需要选一些生物多样性的指标以及研究的物种对象。与此同时,因为退耕还林是从农田生态系统或者农业用地、尤其是坡耕地,转变成不同类型的森林,我们也需要了解转变所涉及的土地面积有多大,以及不同的森林林地中生物多样性的价值相比之前的农田生态系统有什么样的变化?

除此之外,当我们把生态恢复当做一个大的话题时,这个体系应该至少有两类系统:一个是所谓的退化的生态系统或者是说生态恢复的对象,还有一个我们叫reference(参照),或者说baseline(基线)生态系统,也就是说恢复朝向的目标生态系统。所以当时我们选择的除了退耕还林将要建立的森林系统之外,还把以前的农田生态系统、以及能够在研究地点找到的天然林生态系统包括进来。通过调研不同土地利用类型里面的生物多样性,来比较和量化退耕还林工程带来的生物多样性效果。我们最后选择鸟类和昆虫类来做我们评价生物多样性的对象。

象妹:现在关于造林和生物多样性也有一些其他的研究,这些科学研究成果会对现在的造林政策造成改变吗?

华:我不敢说我的研究有什么直接的改变。我的理解是在保护政策的制定和一步步的细化和改良的时候,决策者往往会有一定的触角来了解科学研究的前沿。因此不管他们是不是用到了这个科研的结果,我觉得科研工作的数据摆在这里,有一个让决策者能够去从科学角度去了解他们决策所造成的影响的作用。

说回咱们国家。大家如果有关注的话,我国从今年年初才第一次非常正式地把天然林的恢复写进了国家政策。以前一直都是说天然林的保护,但是从去年年底开始中央发表了一个意见文件(咱们国家政策的推行许多时候是先提出一些指导意见,之后把它们正式化成为章程或者是法规),第一次提出天然林的“恢复”;到今年(2019年)1月份,天然林的恢复被正式写入了政策文件。我相信在这个过程中,决策者也是考虑到了很多因素的。

很碰巧,今天在北京召开的第六届中国保护生物学论坛上,我跟中科院生态与环境研究中心的欧阳志云老师聊了一下。欧阳老师是常常被国家环境决策者咨询的学者。他说,我们要做生态恢复的话,要以自然恢复为主。大家现在可能也关注到了这个词,“以自然恢复为主”。这是近些年,或者至少是在今年,越来越多地被提到的词汇。欧阳老师说到的生态恢复,尤其是涉及森林的生态恢复要以自然恢复为主,其实也是近一两年才被国家政策更正式地提出来的。

我的理解是,这是经过他和其他科学家很多年不懈地去传输科学信息,慢慢带来的一个改变。所以可能说政策的改变不是一蹴而就的事情,很多时候需要挺长的时间和尺度。因为决策者要考虑的维度非常多,所以很多时候不是说做保护的科学家提出来怎么样就立马能做的。但是我觉得,总体来说,科学家应该要有触觉把相关的数据和结论准备好,那么当政策需要用到这些数据的时机到来的时候,我们至少具备了可以提供科学见解和引导的条件。

象妹:我觉得华老师说得很棒,科研成果肯定是会对政策是有推动的,只是不可能是立马就能够实现的。气候变化是今年一个非常热门的话题,刘老师可以结合您研究谈谈,气候变化对鸟类的影响吗?

刘:气候变化的这个课题,我们实验室也在进行研究。2016年我们跟华老师一起发表了一篇文章。当时我们使用的是中国动物的物候数据。有的朋友可能不太熟悉这个物候的定义,这个词其实就是每年生物的一些重要的活动——比如说迁徙、植物开花的时间、蛙的鸣叫等等——这些自然的现象开始的时间节点。我们中国物候的研究最早是中科院院士和气象学家竺可桢老师提出的,我们国家的各个气象台、气象站都会收集动物物候的数据。打个比方说,我们现在在北京,每年你第一次看到家燕,也就是家燕首次来到北京的日期;还有比如说到了夏天,你看到了我们俗称的知了,也就是蝉开始鸣叫的时间。这些都是重要的物候指标,而这些都是写入了我们国家气象数据收集标准的。那么这些数据有什么用呢?其实我们如果是有很多物侯的数据,跨了很多地区,我们就能够从一个很大的时间尺度和地理尺度,来看动物的物候是怎么来响应气候变化的。

我们民间是有个说法叫做:“一九二九难出手,三九四九冰上走” 。还有类似现在到几九了,燕子归来了。我们其实也做了一些研究,每年的2月份可能在中国的岭南地区,家燕都已经飞来了准备开始繁殖,但是同一时间的长江流域还看不到它们。根据30年的数据我们发现春天是来得越来越早。对于动物来讲,比如家燕,它到达一些地区的时间也越来越早,这些其实也是我们在2016年的一个工作。

这些工作其实也说明了这些动物在这样漫长的进化过程当中,也会随着气候的变化,来改变自己的一些生活节律。在今年,我们也是同样利用这样的长时间序列的数据分析了澳大利亚的一种非常常见的、很漂亮的鸟类叫做华丽细尾鹩莺。这种鸟比较有意思。因为它生活在南半球,南半球的这个节律正好跟北半球是相反的,下半年这个时候是他们那边的夏天,而它的繁殖周期是跟夏天的热浪有直接的紧密相关性——如果天气太热的话,它就会结束繁殖。所以我们看了一下它30年繁殖的周期,还有多次繁殖的周期,是不是受到这种逐渐变热的夏天的影响。

换句话说,我们这两个研究其实都是在观察鸟类,比如一些迁徙的鸟类,可能会在春天的时候来得更早,秋天的时候走得更晚;一些繁殖的鸟类,由于夏天越来越热,它的繁殖时间也会随着这种意外的热浪来进行调整。我们下一步的工作也会继续研究它们的生存,比如说孵化率,死亡率随着气候变化产生的变化。这里所说的气候变化,不光是气候变暖,或者是夏天变得更热,还有气候随着年份而变化的不确定性,这些对生物的繁殖和迁徙产生的影响是可以量化的。因为我自身的兴趣还是更多地在鸟类上面,包括它的繁殖和迁徙。所以我们实际上是把鸟类作为一个指示物种,通过这种长期的数据来反映它们受到气候变化的影响。

刘老师团队在新疆若羌的野外研究气候变化对鸟类的影响,马上沙尘暴就来了

象妹:提到做保护大家都会想到去野外,刘阳老师能从微观角度谈一下保护遗传学,以及基因组研究是怎么运用到保护的吗?

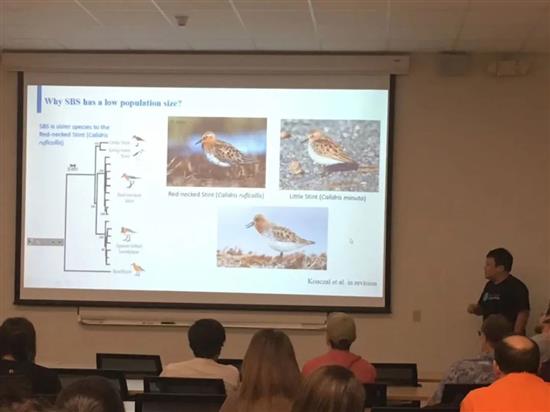

刘:关于保护遗传学,当我们说要保护一个濒危物种,首先你能想到的是它的群体数量是非常少的,那么我们是否可以通过一些保护的工作来提升它的群体数量?但是一个物种,它从几十只恢复到了上百只或者上千只并不代表这个物种就可以摆脱濒危的境地。

我们提到的物种进化的潜力其实是很重要的一个概念。比如说,它的数量虽然很多,但是它们彼此之间都是一些兄弟姐妹——就是说它的遗传多样性仍然很低,在群体当中有一些近交的现象。这其实并不代表这些物种是安全的,比如说气候变化还有动物疫病,都有可能会对这些种群造成致命的影响。所以在保护它的种群数量的同时,我们可能还要考虑一个遗传多样性的问题。还有如果它的群体足够小的话,我们可能在它的基因组上面能够看到一些突变。这些突变也许是轻微有害的,导致它的畸形现象,或者是容易致病、致死。这些都是我们保护遗传学所非常关心的一些问题。

透过基因组提供的丰富信息,我们也可以来评估物种致危的历史原因

我们通过测序的手段可以判断这个种群的进化潜力怎么样以及从保护遗传上是不是一个健康的种群。我们在做栖息地保护的时候,包括一些种群再引入的时候,需要考虑我们选择哪些目标的源群体;还有野放也需要考虑我们去放哪一些种群。我们倾向去放那些遗传多样性比较高的、或者是比较健康的一些群体。

其实刚刚华老师的一个观念我觉得我非常赞同,就是我们做保护,因为研究手段或者是所能拿到的一些数据在不断深入,我们把握数据的质量也会变高。对于保护遗传学,大家可能都知道的基因组测序的快速发展,也是给我们保护遗传学提供了一个非常好的契机。相反地,保护遗传学也在推动一些保护管理工作的精细化,这些科学的结果可以用来帮助指导这些工作。大熊猫就是一个非常典型的例子,保护遗传学的研究——尤其是中国科学院动物研究所魏辅文院士的团队的研究——对大熊猫的迁地保护和在地保护,都提供了巨大的支持。

图片来源于网络

象妹:请问两位老师认为以后的研究是否会有将大尺度与微观逐渐的结合起来的一个趋势呢?

华:我觉得趋势应该是有的,因为以前基因组学、谱系的研究,更多是属于基础生态学的范畴。随着全球变化越来越无孔不入,越来越多的自然生态过程都会受到人类的影响,所以保护生物学的范畴在慢慢地扩大。现在越来越提倡保护科学,不同的学科逐渐有着更多的交叉。因为我们的生态系统所处的情况和背景受到越来越多保护相关的压力的影响,所以很自然而然地就造成了学科融合的一个机会。关于基因组学和微观的一些分子生态学如何在大尺度上得到应用,我觉得刘老师来回答比较合适。

刘:保护生物学也好,保护遗传学也好,本身都是应用的学科,是一个交叉学科,因为它们植根于生态学。保护遗传学的原理其实是遗传学、群体遗传学、基因组学等等。其实保护科学也好,保护生物学也好,它解决的是实际的问题:怎么保护濒危物种,怎么合理地造林,然后怎么去杜绝人们消费野生动物的一些习惯,或者是改变人们狩猎的一些风俗。

在我看来,对于技术手段来说,刚才华老师提到的大尺度也好,或者是这个宏观与微观结合也好,它必然是为了解决问题的,不同的手段自然而然都会加入进来,相互之间交叉和融合,来帮助我们解决实际的问题。

我举个例子,我们在调查物种多样性的时候,对于一个物种的多度,以往的方法可能是我们去野外去数,去看动物的痕迹,比如说粪便或者足迹等等。我们现在也可以利用微观的手段去从粪便中去提取它的DNA,然后来判断这个物种的遗传多样性,从而对它的种群的数量来进行估算。还有我们评估一个河流里面的生物多样性的时候,我们传统的手段有一定的局限性,如果使用更先进的一些微观的手段,比如说像环境DNA的手段,可能就能够解决我们传统调查方法的一些潜在的偏差。

所以我觉得,这些都是跟学科的发展紧密相关的,而且相互之间手段的结合也是一种必然的趋势。任何一个手段,它有先进性的一面,也有一定的局限性。多手段的结合,其实能给我们一个更加没有偏差的估计,所以我觉得这也是我要考虑的一个角度吧。

刘老师团队在青海湖做鸟类相关研究

象妹:那么保护生物学现在有哪些研究热点呢?以及这个学科未来的研究趋势是什么呢?

华:一个最近的热点应该就是明年的生物多样性保护公约的全球大会。大会两年一届,2020是在中国(昆明)召开。它需要我们勾画2020年之后全球生物多样性保护的目标。这个目标是和联合国提出来的可持续发展目标联系在一起的。所以如果要说保护生物学或者是保护科学的研究热点的话,我觉得一个总的方向就是,我们如何能够让生物多样性的保护,在现在全球越来越多的可持续发展的挑战下,更多地得到实现。

生物多样性公约大会将于2020年在昆明举办(因为疫情,具体时间尚未确定)

简单来说,人类社会的人口在不断增加,包括中国在内的很多发展中国家也慢慢地进入了较发达的行列。我们的消费水平也在增高,所以人类社会的生产和生活需求以及对自然资源的需求是越来越高的。我们如何在保证人类的生产、生活需求的前提下,还能够实现更多的对于物种、对于自然生态系统的保护。而实际上这种对于自然生态系统的保护,最终也是人类社会在一定程度上得到可持续发展的一个根本所在。人类社会的发展和自然保护看似是矛盾的,但我们需要思考如何去寻求一个尽可能的共存、共处。

具体来说,从我个人的感受来看,包括土地利用变化在内的人类生产生活对于生物多样性有直接的影响。还包括一直在说的气候变化,这些变化趋势只会越来越明显。如何能够在这些所谓“全球变化”的背景下去更多地了解物种、群落、生态系统受到的影响,以及如何从政策的角度来对保护给予更多的支撑,是接下来大的学科发展的一个方向。可能我这里说的不是一些具体的课题方向,需要刘老师补充一下。

刘:华老师的角度站得非常得高.其实她所说的保护科学已经涵盖了保护生物学、保护科学层面、政策层面、人的层面、以及人与社会发展的结合方面。我自己的研究尺度相较而言就小一些,就是保护某一些濒危物种。

从我自己的感触来说,我觉得一些新的研究技术和手段相互地结合可以提升保护生物学的保护功效。保护生物学的问题也是很现实的问题——如何阻止这个物种的灭绝或者栖息地的退化。现在有更多的方法能应用到这个当中来,也能够提升我们对这些系统的认识,这是我的一个想法。

很大程度上,保护的问题还是人的问题,保护这件事情已经不是生物学家这个群体的一件事情了。从立法、政策、还有媒体从业人员,他们其实都有一些能力和方法去跟保护生物学家一起,站在一条战线上去解决我们这些保护生物学的问题。所以这个是我觉得我现在很有感触的两个方向。

华:是的,说到人的因素,包括近些年像心理学、社会经济学甚至还包括犯罪学,很多很多这样的学科都是能够把它们的专长借过来为保护生态的这个目标服务,或者说给予一些助力的。

刘:对。前段时间我去拜访了一下华老师的师爷——John Terborgh。吃饭的时候我记得他跟我说了一句最有趣的话,他说其实在这个地球上,人是最大的evil(恶魔),所以其实保护的问题还是人的问题,人的问题还是需要人来解决。

3

观众提问

请问华老师如何看待无机环境、微生物、脊椎动物等物种或环境的生态地位以及现在国内外对这些学科并不看重的现象,好像比较多在强调哺乳动物这些比较明星的物种?

华:这其实是个很好的问题。已经有一些研究统计了发文章的数量和不同的物种之间的关系,发现确实是一些明星物种或者明星类别比较受关注。

关于我如何看待它的,我当然觉得它是保护的一个空缺所在。这些类别的物种或者说无机环境不太受重视,可能是因为它们比起像大熊猫、雪豹这样的物种来说并不是那么地吸引人。同时可能也存在一些研究手段的限制。我们实验室隔壁有一个博士后,他在研究地下生态系统的食物网,现在就非常抓狂——怎么去研究这个食物网里面物种的组成,甚至有哪些种——因为我们的本底数据都非常缺乏。所以我认为这个同学说得非常好,从生态学的角度来说它确实是一个很明显的空缺。

我觉得很多时候从比较宏观的或者明星物种入手的研究,往往到后来研究深入进去以后,会发现这些物种本身是和它所在的环境、和它的微生物种群和很多其他的生态系统内的下端食物链存在着千丝万缕的联系。现在我觉得研究的总体方向在更多地往这些比较受忽视的方向去走,你会看到很多的研究也慢慢地进入到微生物对土壤肥力的贡献。这是现在存在的一个不足,希望随着大家越来越多地意识到自己研究的不足后,会更多地去关注它。

很多生态问题都是由于人类发展导致的,不知道老师怎么看待发展的问题,还是需要通过发展来解决这样的观点?

华: 我觉得一定程度上普遍的观点可能是这样看。北大的吕植老师在今天的保护生物学论坛上分享了几个故事。她开篇提出来的就是我们在社会上通常说有这样一个经济学的曲线(库兹涅茨曲线),说到环境保护的话,一定要人均GDP达到某一个阈值之后;而之前都是破坏环境,以不可持续的方式来消费资源。也就是说,社会要到了这个节点,到了一定的GDP高度之后才会想到要来保护生态。

环境库兹涅次曲线

吕植老师讲得特别感人,她就举了一个驳斥这个曲线的例子,包括他们山水在四川省平武县的关坝村做的社区保护。我觉得可能从大的话题来说,发展之所以会给生态保护、自然资源带来挑战,一定程度上是因为人口和人均消费资源的增加。但是同时我们可以看到,在这个大的挑战下,其实我们还是有不同的保护策略,还是有空间来实现更大化的生态系统保护的效果。

举几个例子吧。比如说我们现在谈生态恢复,有一定量的土地要来做生态恢复,我们可以说这个土地的量可能是被人类的城镇化需要占用的土地面积所挤占的。但是就算在容许你进行生态恢复的土地上,你用不同的恢复方式,在不同的空间规划下,能够实现的生物多样性保护、和比如说碳储备(carbon storage)和水土资源的保护效果可以完全不同。

去年有一篇非常好的发表在Nature Ecology and Evolution(自然-生态和进化)这个期刊上的文章,是巴西的一个科学团队做的。他们在靠近大西洋沿岸的热带雨林(Atlantic rainforest)这个生态系统里面,通过模拟的方法来探究不同的生态恢复布局能够实现的生物多样性和生态系统服务的效益,结果发现不同优化之后的设计获得的效果是优化之前的几百倍不止。还有一个例子,我们需要考虑人类社会发展到现在,面临很现实的人口增长和消费增加这样的挑战:我们是不是能够刻意地去降低一下自己生活方式的生态足迹?

前段时间有一个非常感人的事,是瑞典姑娘Greta Thunberg,咱们国家的媒体很多把她叫做“环保少女”。Greta被提名为诺贝尔和平奖获得者。她的出现,真的给世界带来了一个翻天覆地的讨论,让许多人更强烈地意识到,我们自己生活方式的选择,可以对自己的环境影响带来很大很大的不同。

Greta Thunberg“基于自然解决方案解决气候变化问题”视频(来自Youtube)

我旁边有一个芬兰来的同事,他是今年比我早一个月入职的。有一次聊到气候变化的话题,他就提到,在北欧国家其实有一种社会的压力(social norm),大家不仅不羡慕高消费的生活方式,反而是鄙视它,所以这就造成了一个社会上peer pressure(同辈压力),大家会自觉地去买体积更小一些、油耗更低一些的车。

所以我们生活方式的选择,以及从事保护工作的人如何去引导这样生活方式的选择,是非常值得探讨的一个话题。好比近几年,有越来越多的文章在探讨我们如何能够降低大家的肉类消费。其实健康的生活方式并不需要吃那么多的肉,甚至有的营养学家会说我们少吃一些肉,对于人的健康是更有好处的。

象妹:非常同意,可持续生活方式也是北美小象君一直在关心和提倡的一个话题。特别感谢两位对你们科研工作的分享。接下来是一些关于科研职业发展的问题(详见下篇)

(小编夹带私货:推荐关于可持续生活方式的一个非常棒的小视频:看,我们如此爱你!)。

感谢本场分享会的志愿者和工作人员~

技术支持:JJJing,野生小萝,Jun

文字转录:飞鱼,小厂,齐慧

宣发:Bombshell

协调:prcht

主持:远杰

编辑:JJJing,hess,远杰

阅读原文

新闻推荐

本报讯(唐红刘思辰记者任露潇)近日,平武法院审结一起土地租赁合同纠纷案,涉及农户61户。收到起诉材料后法院当即运用多种手段...

平武新闻,有家乡事,还有故乡情!连家乡都没有了,我们跟野人也没什么区别。露从今夜白,月是故乡明。平武县一直在这里为你守候。

本文为小象君「自然保护职业发展分享会」12月14日高校科研专场的回顾整理(上篇)。分享嘉宾为中山大学生命科学学院的刘阳老师和北京大学城市与环境学院的华方圆老师。文末有彩蛋。

本文为小象君「自然保护职业发展分享会」12月14日高校科研专场的回顾整理(上篇)。分享嘉宾为中山大学生命科学学院的刘阳老师和北京大学城市与环境学院的华方圆老师。文末有彩蛋。 刘阳老师自中学就开始观鸟,这一爱好也成为了他目前的职业

刘阳老师自中学就开始观鸟,这一爱好也成为了他目前的职业 2011年 苏门答腊 野外鸟类环志

2011年 苏门答腊 野外鸟类环志 四川盆地的杨树纯林 退耕还林后

四川盆地的杨树纯林 退耕还林后 华老师发表在自然·通讯上的文章是第一次对退耕还林工程生物多样性影响的生态和经济方面综合评估

华老师发表在自然·通讯上的文章是第一次对退耕还林工程生物多样性影响的生态和经济方面综合评估 刘老师团队在新疆若羌的野外研究气候变化对鸟类的影响,马上沙尘暴就来了

刘老师团队在新疆若羌的野外研究气候变化对鸟类的影响,马上沙尘暴就来了 透过基因组提供的丰富信息,我们也可以来评估物种致危的历史原因

透过基因组提供的丰富信息,我们也可以来评估物种致危的历史原因 图片来源于网络

图片来源于网络 刘老师团队在青海湖做鸟类相关研究

刘老师团队在青海湖做鸟类相关研究 生物多样性公约大会将于2020年在昆明举办(因为疫情,具体时间尚未确定)

生物多样性公约大会将于2020年在昆明举办(因为疫情,具体时间尚未确定) 环境库兹涅次曲线

环境库兹涅次曲线