晚清诗人余佩芬 小隐柴桑懒请缨

犍为一隅。

犍为一隅。

半边山云海。

半边山云海。

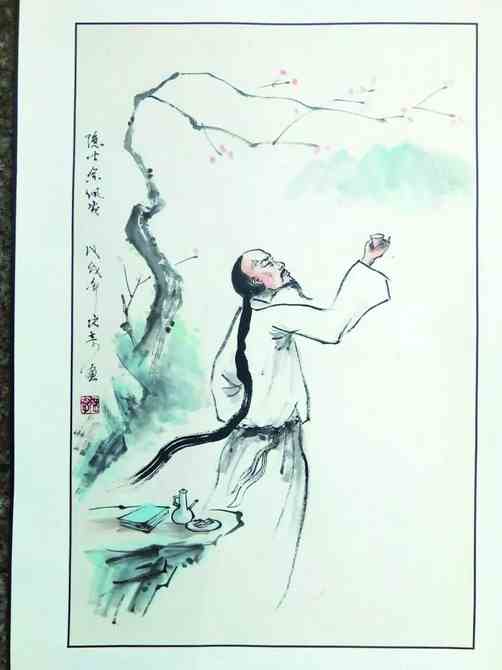

余佩芬画像。张奇绘

余佩芬画像。张奇绘

邓坝荷花。

邓坝荷花。

半边山日出。

半边山日出。

沙嘴春色。

沙嘴春色。

□徐澄泉

有清一代,犍为文事昌盛,经学、史学、理学、文学,各路人才辈出,各类著作浩繁。其中,仅诗歌一项,据民国二十六年版《犍为县志》记载,就收有“计一百〇四人二百五十七题”留传于世。这些诗歌的作者,既有过境犍为的著名诗人如王士祯、张问陶等;又有犍为知县倪懋祚、宋锦、杨礼行、严士鋐、沈念兹等;更多的则是犍为土生土长的“本土诗人”,向上达、余光祖、余佩芬、陈蕴华、刘云溪、秦拱北等,有成就者不下二十人。如此,“知县诗人群”与“本土诗人群”便构成了犍为“清诗”的两大主力。余佩芬,便是“本土诗人群”中的佼佼者。

壹 结庐在诗境

余佩芬,字晓窗,号筱沧,晚年自号“老乡民”。《犍为县志》记载其为四川犍为人,同治年间岁贡。除此之外,语焉不详。但从收入该志《诗文汇编》里的诗作“以诗证史”,余佩芬大略生活在清道光、咸丰、同治年间。该志共收入其诗作11题16首。最早一首《夏日病中作》作于道光二十七年(1847),从诗中“小隐柴桑懒请缨”“竹栏花屿月光清”“闭关久与红尘隔”等句推知,诗人秉奉“奉亲课子即功名”的人生信条,已在翠微山上过着隐居生活。而到同治二年(1863)写作《宝砚斋落成题壁》时,他已步入“有子复有孙”的中年了。另据同治年间犍为举人秦拱北(1831—1891)《题揖云山馆诗钞》“我昔年犹童,早识揖云叟。叟子我同门,叟孙我小友”之句,秦拱北既与余佩芬之子“同门”,余佩芬应该比他年长二十岁左右。

余佩芬的家在犍为县城。揖云山庄是他构筑在翠微山上的别墅,又称“揖云山馆”,或叫“揖云别墅”。山庄有两座主要建筑,左为宝砚斋,右为留香别墅(留香馆),另有听乐亭、迎笏亭等零星小筑。

翠微山居犍为县城之东,距城十里。据赖金普《犍为古诗文选》对陈蕴华《留宿宝砚斋,赋呈筱沧舅氏》一诗的注释,“翠微山,今中渡口后山峰”。又据《犍为县志·建置》:犀江渡“为县城之中渡”,彼岸地名“簸箕岩”,又名“观音岩”。翠微山,就在簸箕岩的后山峰,即今下渡乡向荣村、凯旋村交界地带。这里背靠翠绿青山,环境幽静,可以膜拜云朵;下临滔滔岷江,视野开阔,能够眺望县城。即便在今天,也如世外桃源,仍是一个隐居修行的好去处。余佩芬择此结庐,过着神仙般的诗意生活。难怪重庆奉节人刘玉璋途经犍为,也要舟泊江湄,拾级而上登堂谒公:

玉津山水清而奇,四山空翠森仙姿。

城东十里山更危,中有万古之灵基。

筱沧先生隐于斯,辟揖云庄与云齐。

公家城中拥皋比,时时登临忘其疲。

我今归舟泊江湄,登堂谒公坐公帷。

这是同治九年(1870)的事情。岁月不饶人,隐居多年的余佩芬,已被别人尊称为“公”了。

贰 闲看风云起

此前的同治二年(1863),余佩芬作有《客有劝出山者,作此谢之》一诗:

过怜樗栎代为筹,伏枥多年壮志休。

寄语软红尘里客,无才早被白云留。

从诗题和“无才早被白云留”诗句看,余佩芬隐居的决心十分坚定。余佩芬既为岁贡,想必成绩是优异的,如果假以时日,升入国子监就读,前途也许是光明的。那么,他何以半途而废,甚至隐居了事呢?

由于资料奇缺,无法找到文字的佐证,姑且臆说如是:

一是翠微山的优美环境使然。翠微山与犍为县城隔江相望。其如仙境一般的自然风光对诗人的吸引力自不待言。从翠微山巅,走出山庄,下得山去,一叶扁舟渡过岷江犀江渡(中渡口),进入城门,上得岸去,很快就能回到县城里的家。选择在此隐居,既能静心、修身、养性,有出世之悠然,又无大山里远离尘世之苦、生活之艰,两全其美,岂不快哉!

二是对现实社会的逃避。余佩芬生活的时代,朝廷腐败,社会动荡。外有列强之侵,内有太平天国运动之忧。犍为及其周边同样形势堪忧。道光三十年(1850),马边“夷乱”滋扰犍为;咸丰九年(1859),李蓝义军进入犍为;同治五年(1866),夹江、洪雅农民造反;光绪元年(1875),犍为煤矿苦力李三打杵造反……如此世道,民众水深火热。余佩芬作为一介书生,面对朝廷的腐败无能,面对清军的残酷屠杀,面对下层平民的痛苦呻吟,只能看在眼里,痛在心里,既无力挽狂澜于既倒,更无能救民于水火,唯一的选择,便是逃避现实,寻求自己的寄托。

三是对仕途功名的失望。社会动荡,前路茫茫;朝廷腐败,皇帝昏聩。支撑朝廷大厦的官僚体系又能好到哪里去?对朝廷还能有什么奢望?对仕途和功名还能有什么企求?与其勉强混得一官半职,做个庸官俗吏,也不能治国平天下,不如索性学习陶渊明,隐居山中,坐看云起,卧看日落。

叁 隐居在诗中

隐居翠微山中的余佩芬,真正做到了诗意地栖居。在这里,他的审美视界很宽阔,精神生活很丰富。

他赋诗,作画,读书,写字,抚琴,是一个文人;他放鹤,养梅,就菊,望云,听风,赏月,饮酒,品茗,是一个雅士;他采药,栽柑,煨苕,奉亲课子,含饴弄孙,是一个平民。但他终究是一个诗人!翠微山的闲适生活,激发着他的灵感,他的诗作山泉一般汩汩而出——

山庄有梅,有条有梅,高洁傲岸,他就写“静对梅花夜读书”。

山庄有竹,绿竹猗猗,虚心有节,他就写“心宜学竹虚,怀才毋自炫”。

山庄有菊,菊有黄华,淡雅清真,他就相邀友朋,“欲订看菊期”。

山庄有松,餐松饮涧,高洁寡欲,他写道:“有亭翼于前,松林恰对面。”

当然,翠微山上,揖云庄外,还有更多的白云招他拱手作揖:“月到风来时,白云飞片片。”

他赏月:“竹栏花屿月光清”;他读书:或“经史勤研炼”;他放鹤:“不信仰观天半鹤,翩翩霞举总难群”;他品茗、饮酒:“茶熟酒香时,高吟辄再四”“何如熟樱桃,下酒恣欢醉”;他采药、栽柑、煨苕:“清晨采药归”“栽柑树杪垂”。

他不仅过着“奉亲课子即功名”的生活,还作《近有所感书示子孙》教育儿孙:

读书底事贵多闻,理欲人禽界早分。

要取功名何计日,傥来富贵比浮云。

未能守分终遭祸,好是安贫更矢勤。

不信仰观天半鹤,翩翩霞举总难群。

余佩芬也关注世事。他的《嘉平十九日夜作》二首,就是缘于同治五年嘉定府夹江、洪雅一带农民造反被清政府镇压一事。虽然诗中表现了作者面对腐败政府对贫苦民众为生存奋起反抗的残酷镇压不能正眼相视,只能选择逃避的态度,但毕竟表明诗人并没有两耳不闻窗外事、管他春夏与秋冬。

余佩芬同样关注民生和民心。他作《蓬山夫子移寓嘉州赋此送行》四首,在极力赞颂蓬山夫子(朱东瀚,字蓬山,浙江归安人,优贡,道光二十二年至二十七年任犍为知县)在犍为县“六载涵濡德泽长”的同时,又为犍为百姓深情呼唤“神明宰”的到来,并坚信“不信斯人终不出”。

余佩芬还著有两部诗集,即《揖云山馆诗钞》《留香馆诗集》。两部诗集收入多少诗作无从考证,但从同代人的诗作中,我们至少可知其中一部诗集辑成的大致时间——同治六年(1867),刘松年作《余筱沧以揖云山庄诗册征题奉答》两首;七年,营山举人蔡抡科作《读揖云山馆诗钞戏题》四首。前者所称的“揖云山庄诗册”,就是后者直称的《揖云山馆诗钞》。由此可见,《揖云山馆诗钞》至迟在1867年就已编成刊行。

肆 往来皆俊彦

隐居山中的余佩芬,并没有真正与世隔绝。他的诗名与诗才,像一块磁铁,吸引无数文人雅士和附庸风雅的官吏往来汲汲。翠微山上,揖云庄里,“剥喙”有“良朋”“往来皆俊彦”。

在隐居揖云山庄的这段黄金时代,他创作的大量诗歌中有很多酬唱诗,记录他与外界的交往,抒发他与同道的友情。上述《犍为县志》收入的余诗中,以下皆为酬唱诗,留下作者诸多良朋好友的踪影——

《蓬山夫子移寓嘉州赋此送行》四首,实际也是送别诗,为送别犍为知县朱东瀚(蓬山夫子)而作。

《乙丑清明后一日》一诗,涉及来访者七人:“郭天章大令”是知县,“钱介人贰尹”是县丞,“霍梅卿郎中”是县官亲随,“蔡书农学博”是学官,“武棪庭少府”是县尉,还有“董君少春”“霍子替臣”,都是当地响当当的人物。

《丁卯中秋,访金堂杨吾南孝廉,作此留别》里的“孝廉”,就是举人杨吾南。

据刘玉璋《舟泊玉津,走谒余筱沧世丈,坚留信宿,赋此志谢》一诗,同治九年,刘玉璋“走谒”揖云山庄时,余佩芬曾作诗四首相答刘玉璋:“公以奇诗慰我痴,四章赠我堆珠玑。”

礼尚往来,外界也有一大批文人雅士访问揖云山庄,结交山庄主人,成为他的剥喙良朋,并写下很多以揖云山庄为内容和主题的诗歌,或慕翠微山美景,或仰余佩芬人格,极尽赞誉之能事。据统计,民国版县志收录的与余佩芬及其揖云山庄有关的诗歌共有13题31首,主要有——

犍为本土诗人陈蕴华(余佩芬的外甥),他在《筱沧舅氏招游揖云别墅,即席赋呈》《留宿宝砚斋,赋呈筱沧舅氏》二首诗中赞揖云别墅:“水竹编篱松筑墙,梅花满屋春风香”“千树梅花三径鹤,半山云影一潭烟”。

谢融在《捧读揖云山馆咏梅佳作,奉酬一绝》中赞曰:“幽栖全在翠微中,人与寒梅傲骨同。”

四川华阳人范濂作《余筱沧柬约看梅,因病未果,赋此寄之》诗四首,赞道:“心在主人花下醉,诗如乡梦酒中来”“君是青松侬是竹,化龙终让后凋材”“抛来珠玉尽玲珑,笔有烟云气似虹”。

浙江归安人朱绶章以《久闻揖云之胜,弗获往游,赋此以志景私》《寄怀揖云山庄》为题,作诗五首:“山水窟中容小隐,分明人是地行仙。”

涪州人邹咏莪在《访筱沧先生,赋呈七律五章》中赞道:“知公腰不寻常折,啸傲烟霞只揖云”“如林名作等琅玕,倒箧倾囊纵大观”。

总之,无论外地人或本地人,无论文人或雅吏,只要听闻翠微山,只要到了揖云山庄,提起庄主筱沧先生,见或不见,一时都会灵感来袭,即席赋诗,歌以咏之。余佩芬以其一生,在揖云山庄营造了一种高古的风雅,令古今雅士心向往之。

来源:四川省地方志工作办公室

新闻推荐

本报讯(谢思兰刘康佳)日前,中交四航局岷江犍为航电枢纽工程项目经理部举行2019年防洪度汛及地质灾害应急演练活动。演练...

犍为新闻,弘扬社会正气。除了新闻,我们还传播幸福和美好!因为热爱所以付出,光阴流水,不变的是犍为县这个家。