一颗露水养着的乡愁 评马平散文集《我的语文》

□ 钱粲(成都)

马平,1962年5月生,四川省苍溪县人,现任四川省作家协会创作研究室主任。中国作家协会会员,一级作家。著有长篇小说《草房山》《香车》《山谷芬芳》《塞影记》,中篇小说《高腔》,小说集《热爱月亮》《小麦色的夏天》《双栅子街》《我看日出的地方 我在夜里说话》和散文集《我的语文》等。

马平擅长小说创作,“巴蜀风韵”渗透进《草房子》《高腔》《山谷芬芳》等佳作,形象化、生活化与地域特色成为他小说创作鲜明风貌。独特的巴蜀风韵写作可追溯到上个世纪三十年代以沙汀、艾芜、李劼人为代表的巴蜀乡土小说,作品中流淌的“巴蜀”血液,使四川乡土小说有着鲜明的巴蜀文化符号,形成乡土小说中的“巴蜀派”。马平生长于四川苍溪县,曾在乡间任教多年,乡土经历深入他的审美世界,奠定了他民间、乡村平民视野的叙事角度,同川北乡土风物、人文地理、社会经济发展产生情感共鸣,处处彰显平民情怀与人间际遇的叙事风格。

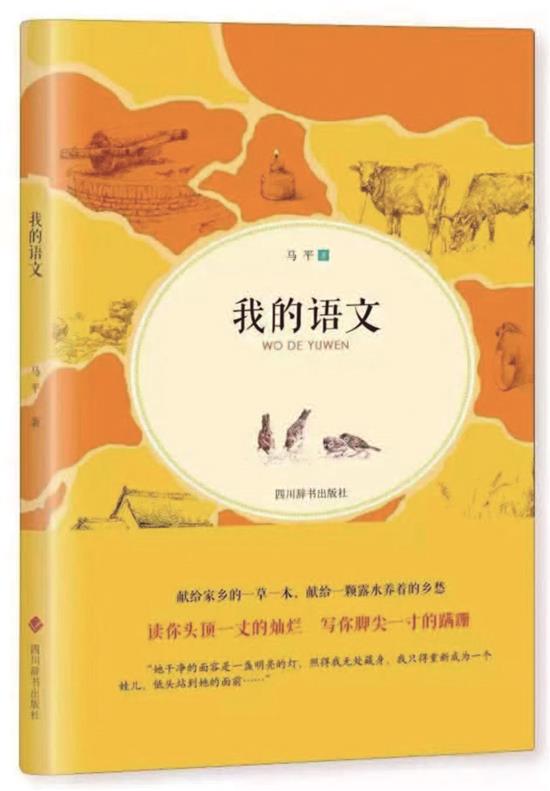

散文集《我的语文》以诗人般敏锐与细腻的心思,观照川北山野,品味一草一木。全书由一粒移动的灯火展开,那是一粒隐藏于少年记忆里的灯火,穿行漫长的岁月迄今未曾熄灭,从飘渺的灵魂深处闪跳而出,照亮作者的身世。《婆婆》《晒场》《放牛场》和《我的语文》四篇大散文,如血肉般鲜活地构成马平的乡土情结,鲜活地呈现浩瀚历史苍穹里闪烁的珍贵记忆,在亲和中崭露着坚韧、率真和深情。

乡土寻根:

一次隆重的精神返乡

乡土小说的典型特征,是作家通过记忆重组的方式描写故乡的点滴,散发出浓厚的乡土气息和鲜明的时代色彩,蕴含着作家本人对故乡深厚的眷念和情结。作家以温情的目光注视乡村,对乡村题材的捕捉和书写充满人文情怀。马平的《山谷芬芳》《高腔》等小说聚焦川北,他笔下的“青川县”“川剧”“高腔”深化巴蜀符号意义,凸显乡村文化建设与文化振兴的意义。乡土意识是马平创作中一以贯之的坚守,呕心之作散文集《我的语文》,继承并延续着乡土意识,重返乡村生活,再度审视乡村文化。他经历离乡、返乡、再离乡,正是出走又重返家乡的经历帮助作者在城市文化与乡村文化的张力中找到新的视点。

“献给家乡的一草一木,献给一颗露水养着的乡愁。”封面腰封的这句话,奠定了《我的语文》整体的情感基调,延续乡愁与情感归属。正如马平接受采访时说:“川北人说话,露水以‘颗’来计。颗,这个奇妙的量词,在四川话里音节响亮。如果把‘颗’改成‘滴’,好像那露水就不是我老家那边的了。”他说:“我的笔尖还是要有所照顾的,我需要照顾更多的是,一定要像挽留一颗露水一样,挽留住家乡那些随风飘散的声音。”《我的语文》的字里行间,仿佛快节奏都市生活里流淌的一曲乡土恋歌,夜深人静之时,浮现心头,不绝如缕。在遣词造句方面极为讲究,如精心打磨雕琢的艺术品,川北苍溪的地理人文气息扑面而来。乡土气、泥滋味,惟妙惟肖、细致入微的观察,力透纸背,给人生命坚实与悲怆的感味。比如,《晒场》写道:

女社员大都在头上扎上一张帕子,带着连枷上场了。她们的装扮一年到头都不会有什么变化,现在有了这个简单的头饰,也立即显得生动起来。她们在田间地头可能有过口角,甚至可能有过抓扯,现在都把积怨暂搁一边,共同站在了一条战线上。她们其实是面对面站成了两排,好像有人喊着口令似的。她们里面或许有一个领头的,那第一个举起连枷的应该就是。一把连枷举起来,一排连枷就齐刷刷举起来,看不出有先后之分。那是一种默契,或是一种服从。

拍子在空中同时完成旋转,发出“吱”的一声。然后,拍子同时朝麦脑壳扑下去,发出“砰”的一声。

吱!砰!

吱!砰!

鲁迅看到的是乡土的“根基”——农民,《风波》《阿Q正传》《故乡》《祝福》等作品中首先关注的是落后愚昧的乡下人,以绍兴为背景但实际影射的是整个中国贫瘠落后的乡村。鲁迅笔下的乡土具有鲜明普遍性,所以地域特征被消解,代表着古老乡村文化中的麻木、愚昧、落后。沈从文笔下的乡土文学历经流变,他对“现代性”的考虑集中于城市商业化的弊端,城市不加节制地吸取西方文化导致畸形,相对而言,乡村生活呈现一尘不染的纯净,保持着乡村社会文化中固有的率性、真诚、朴素。上个世纪四十年代以赵树理为代表的乡土文学作家以朋友的身份,更加平等的视角审视乡土社会,加上长期真实的乡土生活经验,他们的作品有着更浓厚的乡土味,对乡土民俗的描写更加深入生动。八十年代乡土文学繁衍出的寻根文学,正如学者丁帆所说:“寻根文学是使乡土小说进入更高层次的一次直线运动,它唤醒了朦胧的自觉。乡土小说不再是把焦点放在表现一种新旧思想冲突的表面主题意蕴上,而更多的是带着批判的精神去发掘民族传统文化心理的集体无意识对于民族文化整体进化的戕害。”马平的笔锋描绘出的川北是一幅真实又浪漫的乡村图景,区别于鲁迅、沈从文、赵树理、柳青等乡土文学作家作品。乡愁并不仅仅成长于土生土长的农民,乡愁亦来自被故乡放逐的知识分子,他们用细腻的笔触和沉淀的情感雕刻出记忆中家乡的模样,找寻自己的根。离开川北苍溪多年的马平,再次提笔触摸已经模糊的家乡模样,文字掺和着回忆展开一段浩浩荡荡的乡土文化寻根之旅。川北苍溪县的一缕炊烟、一抹斜阳、一粒黄豆、一声乡音,皆陷入作者思念的漩涡,沉湎且无法自拔。婆婆的一笑一语,家里灶台上的酸菜稀饭,晒场上斗智斗勇的偷食小鸟,黄牛背上的童谣,构成苍溪画卷里独具一格的惊喜存在,彰显其作品中鲜活的美学特征。

乡土文学对作者创作的影响不可忽略,于继承与吸收的基础上他又实现进一步的转变与升华。记得自己的根在家乡,在苍溪,极其地道的川北方言书写描绘特殊时代地地道道的川北风貌,展示那片土地上生活的世世代代的人物。故乡作为乡土中国的基本载体,蕴含着个人生命体最初的记忆与文化体验,是每个生命的源点。“精神返乡”是作家们重游故地,追忆往昔,与过往对话,在时光变迁中重温故乡美好的重要途径。对马平而言,《我的语文》便是他在时光变迁中一次隆重的精神返乡,让记忆中乡村的人情美、风物美、温情、悸动、眷念等无限元素,在时间与记忆的河流里被唤醒、重返。川北,川北人,川北事,已成为一种信仰图腾,浓稠的乡愁、乡情是马平的精神向导,指引放逐于快节奏都市生活里的他无时不重返那一片魂牵梦萦的家乡。现代化进程中的我们需要精神的栖息地,漂泊的现代社会生活中传统的历史文化成为更加稳固的精神家园,家乡故土不仅是精神安身立命之所在,也是与外部世界相联系、对话的基础。

历史挖掘:

一场真实的再次出发

“文学真实性”的新文学风向给散文创作注入新活力,强调文学真实性得益于近年来“非虚构写作”的兴起。非虚构写作是散文创作一次转变与丰富,对社会现实与真实的追求,在拓宽散文写作素材的同时,也深刻地影响着散文的美学风貌,使散文可能成为一种兼具文学性与厚重感的美学形式。非虚构写作影响下的散文写作实际上可视为现实主义精神传统的再次出发,旨在探寻一条“我”与外部世界崭新的言说之路,通过作家的眼睛观察世界达成反思的核心目的,让散文走向更大的文学空间和真实大地,增添散文文体生命的质感和厚重感。马平散文集《我的语文》是在散文新构思与“非虚构写作”影响下强调文学真实性的无限契合和逼近,作者基于直接性、真实性、敞开性的创作核心价值介入现实,介入历史,将文学场域个人化,展现独属个人的川北乡村历史。

在一个座谈会上,马平针对“散文写作涉及真实程度”的问题谈到一些自己的思考。他说:“为了做到真实,我在《婆婆》写成后将其打印若干份,请全家人都来审读,凡是失真就指认出来。但是,不得不说的是,我有时候分不清记忆和梦幻。从记忆里考证真实是一件艰苦的事情。这本书写的都是真事,但是有时候我感觉有些记忆细节好像是我的梦幻。”所以,他在创作散文集《我的语文》之初便与自己约定,“必须真实”,“必须文学”。他说:“我从小说创作抽身来到散文领域,小心而细致地揭开记忆中的童年和记忆里的山村,沉浸在家乡熟悉而又陌生的气息里,就像在做一个长长的梦。”

莫言说:“我可以在文学作品中无拘无束地想象,但本质上却逃脱不了过去和现实的束缚。”记忆中“荒蛮一片、让人倍感寂寞与孤独”的故乡成了莫言取之不竭的灵感来源。同样,对过去与现实的参照,是马平创作散文集《我的语文》的基准线。他的笔下是更真实、更贴合、更纯粹的川北苍溪,是大量细节诚实堆积的历史。一个人的成长经历,终会参与一代人的历史。一个人的乡村记忆,或会唤起一些人的乡愁。一个人、一头牛、一粒谷子、一个灶台、一本小人书,每一个渺小的存在都是历史的参与者和见证者,他们的故事是最好的历史,不冰冷,有温度。比如,《放牛场》写道:

我们家的牛不大争气,我却并不比别的放牛娃儿差,最多在日出时分让牛稍稍耽搁一下吃草。

太阳又要冒出地平线了,我实在不愿意错过那个时刻。我在离牛鼻子大约一尺处紧紧攥住牛鼻索,死死控制住牛脑壳。这样一来,别说禾苗,连草都吃不上了,牛只得随着我抬起眼睛,看一轮红日如何从东方冉冉升起。太阳花了,牛的眼睛大概也花了,我才让牛鼻索一点一点放松。

《我的语文》,以大量真实的细节和生动的历史故事,弥补了宏大冰冷的正史,窥见被“正史”遗忘的乡村凡众真相。经得住推敲的大量历史细节呈现眼前,直接性、真实性和敞开性成为《我的语文》突出的代表特征。它取材于作者亲身成长经历,亲自介入与在场同写作对象与写作事件产生直接对话与联系,从“幕后”走向“台前”,打破传统文学固化的表述体制,试图以一种更加直接的方式重建文学与世界的联系,实现文学性与真实性的重构。

真实的历史细节恰如散文集《我的语文》的胎记,从始至终自然又骄傲地展示给读者,实现了与自我的约定,“必须真实”“必须文学”。大量历史细节填充,使《我的语文》更加饱满、真实,仿佛是一组老照片鲜活呈现。一切以事实、亲历为写作背景,并秉承诚实原则为基础的写作行为均可被视为非虚构文学写作。《我的语文》创作风格上无限贴近“非虚构文学”,肩负作者和亲历者的双重身份,亲历者身份让马平的书写更显真实细致,穿越文字触摸历史,感受历史的温度。“如果说《我的语文》为作者自己找回了乡村胎记,为读者找回了文化胎记,为记忆找回来国家胎记,那么,在围合、逼近、指证胎记的过程中和路线上,入乎其内的‘走心’的诚实,入乎其外的‘走艺’的细节,出力最甚,功莫大焉。”

乡土新美学:

一泓清澈的岁月活泉

乡村在中国现代话语和文学书写中一直扮演着“他者”的角色,一些笔者笔下的乡村是落后贫瘠的象征,他们关于乡村的书写基于与城市现代文明或明或暗的对照上,乡村成为与城市现代文明对立的存在。但是,马平笔下的川北乡村不是城市现代文明的对照者更不是落后愚昧的指证,它扮演着浪漫怀旧情感归属的角色,成为另一类文明符号与文化象征,打破传统乡村想象的禁锢,符合作者对美好乡村的文学想象。散文集《我的语文》书写的对象是自己的亲人、朋友、乡邻,书写的故事是作家本人曾经亲身体验经历的历史,在马平的叙述中能够看见清晰的“我”与“我们”,而不是“他”或者“他者”。马平既是观察者、书写者,更是参与者与见证者,他与川北乡村保有血脉情感,自觉地选择一种在地性的平等视角,是整个书写文本内部存在的浸入者,而非外部审视的介入者。基于此,《我的语文》实现传统乡土写作的突围,呈现出文学性与真实性并存的乡土新美学。

比如,《婆婆》写道:

所以,我现在一想婆婆,就尽量去想她站着或者坐着干活的情形,比如打连枷,比如摇风车,比如一针一线做适合她小脚的尖尖布鞋。我最喜欢回忆她磨面的情形。石磨安置在露天里,所以磨面一定要选个好天气。牛蒙上了眼睛,在磨道里不紧不慢地走起来。麦粒灌进了磨眼,碎粉从两扇磨盘之间泻出来。婆婆来回拉动箩子,面粉在簸箕里越积越多,也在她身上越积越多,她渐渐变成了一个白晃晃的面人,就像一心一意要把自己掩藏起来。牛总会慢下来或者停下来,婆婆并不像从前耕田犁地时那样大声呵斥,而只是抱怨一句两句,偷懒不成的牛只得又无可奈何地走起来。黄昏时分,我捡柴割草或是放学回来,奔跑过去抓起树条打牛,这倒会招来婆婆的大声呵斥。我想的是早早卸磨尽快吃上面条,而婆婆好像正在享受磨面带给她的安适时光。夕阳像烧旺的灶火一样映照着,我的婆婆白里透红,浑身闪耀着柔和的光彩。这时候,高挂在柱头上的有线广播喇叭响起来,快节奏的革命歌曲唱起来,但婆婆依然按照牛蹄缓慢敲打地面的节奏箩面,好像一点也不担心夜幕降临。她一定相信,雪白的面粉会为她照亮黑夜……

婆婆的爱就如一口深井,深不见底,但时刻涌出汩汩甘洌的清泉,浇灌滋润我们每一寸心。她懂得细水长流给家人粮食保障;她爱干净仍每夜贴着生疮的马平睡觉;她保守着小黄牛死去的秘密,胆战心惊中煎熬;她一双小脚步行一百余里路只为见二妹最后一面,守了四十九天;富农儿子和地主女儿好像成为了婆婆另外两只小脚,让她在那段特殊时代里小心翼翼地行走。尽管被束缚,婆婆依旧选择向阳而生,灿烂前行。

散文集《我的语文》中塑造的婆婆身上拥有无数美好且珍贵的品质和做事为人的大智慧,生活在艰难岁月里的她竭尽全力地展现善良、忍让和包容,含情脉脉的眼光注视着川北一切的人与万物,悲悯的胸怀滋养着艰难岁月里的每一位,将日子过成诗。作者的文字干净、纯粹又洗练,对细节的把控和情感的打磨让整部作品摇曳着人文情怀的温情,特别是对婆婆这一典型人物的塑造,使婆婆兼具文学性与真实性,婆婆既存在文学想象中又是鲜活的现实人物。这就是最打动人心的存在,他用最简单的文字展现最深厚、纯粹的亲情,塑造典型人物与万千读者产生情感共鸣,赋予文字无限力量和珍贵的美学价值。作家凸凹这样评价:“这本书有菩萨一样的心肠——它把乡村的苦难、农民的生存压力,流水般不留痕迹地转切成了阳光和活下去的微笑。”那个特殊的时代是几代人共同的刻骨回忆,马平将融入血肉骨子里的亲历经验呈现纸上,文学性、真实性与时代特征、政治背景交融,消解时代的艰苦和岁月的严肃。

除此之外,作家在场的天然优势赋予马平独特的视角,他与历史细节、乡土社会与乡村文化发生直接联系和对话,极大可能地保护乡土文化的象征意义。亲历者的身份让文本诉说的一切附带真实性,获取读者的信任,对真实人物、真实事件、真实历史细节的无限逼近与聚焦,放大文本的说服力,让传统乡村形象与话语实现突围,重获社会公众感知的现实感,深化文本真实性。马平是乡土文化自省的浸入者,而非介入者,他笔下的北川苍溪乡村岁月静好又不失生气与活力,在历史的洪流里随波逐流又坚守正向的传统文化,在马平的记忆里重温乡村文化,在中国的记忆里重温传统文化。作家由内向外反思乡村文化,反思文化背后的乡村社会、生活与灵魂,通过回忆重组的形式和文本内在的“文学性”探寻历史事件深处的思维,从乡村出发理解乡村文化胎记,由此重新定位乡土新美学——

这即如“一颗露水养着的乡愁”,露水虽微小,但反映与滋养着一个乡土世界,更滋润着游子的心灵。如西方哲学“还乡者”永远在路上。

新闻推荐

在红心猕猴桃产业发展风生水起之时,桥溪的重楼等特色中药材也在发展之中;当地特有的常规稻“桥源小稻”,精心打造,因“富...

苍溪新闻,有家乡新鲜事,还有那些熟悉的乡土气息。故乡眼中的骄子,也是恋家的人。当我们为生活不得不离开苍溪县而漂泊他乡,最美不过回家的路。