我出国的第五年 母亲患了乳腺癌

原创 野人飞翔 偶尔治愈

孩子 28 岁的小雪在澳大利亚工作,如今已经是她出国的第七年。2019 年夏天,她收到母亲患三阴性乳腺癌的消息。

28 岁的小雪在澳大利亚工作,如今已经是她出国的第七年。2019 年夏天,她收到母亲患三阴性乳腺癌的消息。

在 8800 公里的大洋彼岸,小雪整理资料,调整假期回国陪伴母亲化疗。在未能回国的日子里,远程收集着母亲每一次的检查报告和医疗方案,和父亲讨论母亲的病情。她记录下母亲患病的全过程,在并不乐观的检查报告中寻找积极的信息。

作为家庭的独生女,在父亲心中,小雪一直是未长大的孩子,甚至一度主张向女儿隐瞒妻子的病情。

但对小雪来说,这个 13 岁便开始独自生活的女生曾经无数次只身一人从一个城市到另一个城市,从一个国家到另一个国家。无依无靠,孤军奋战,她一度觉得自己像一个仗剑走天涯的侠客。

可从母亲生病之后,这种幻想在穿梭寒暑的旅程中化为灰烬,灰烬落下后显出世界真实的模样 —— 「照顾家人,承担责任。」

从得知母亲患病真相的那天起,小雪就开始意识到,「我像一棵躯干迅速生长的树,极力想将曾经为我遮蔽风雨的父母揽入枝叶之下。」

妈妈生病早有端倪

2019 年 6 月中旬,我回国了。

以往每次回来,母亲总是开车来接我。每次我提着半人高的箱子从成都双流机场五号出口出来,母亲都在栏杆后人群的最前排笑着向我招手。她接过行李时总要说一句:「我女儿这么小,箱子这么大,好可怜哦。」

那一次,成都双流机场五号出口外等候的人依然很多,却没有她的身影。

就在半个月前,在我的逼问下,视频里的父亲深吸了一口气,「既然你非要知道,我就告诉你吧。」

他的眼眶便迅速红了。

在那个晚上,年逾五十的父亲在手机屏幕那头失声痛哭。

「乳腺癌」「三阴性」「生存率 15% 」 ,一个多小时的通话里我从父亲断断续续地讲述中提取出这几个关键词。

它们使我浑身冰凉。 2017 年,小雪与母亲在拉萨的合影

2017 年,小雪与母亲在拉萨的合影

图源:作者供图

母亲生病这件事情早有端倪。

2019 年 4 月她来悉尼看我时,曾向我说起左胸有一个肿块。我担心地问有没有去检查。她却轻描淡写地回答说去外婆家时在县医院熟人那里看过了。

「是乳腺增生,没事儿,医生说半年复查一次就行了。」

半个月后,母亲回国,某天与我视频时突然要我去打乳腺癌疫苗。她向来对防病养生不感兴趣,再联想之前说起的肿块和父亲莫名延长的假期,我的心里有了不好的预感。

在我再三追问之下,母亲表情生硬地说,左胸查出个小肿瘤,要先输液缩小肿块再做手术取出。我又打电话给父亲确认,也是同样的说辞。可他们故作轻松的表情却仿佛在脸上摆着「撒谎」二字。

我的父母在西藏工作,我从小在四川随外公外婆长大,到初中便离开家到异地求学。2013 年,母亲退休后独自生活在成都,父亲在拉萨工作,我们一家人三地分居,聚少离多。

2014 年,我出国念书工作,一家人团聚的日子更是少之又少。大概是因为知道远方的亲人除了担心起不到任何作用,我们似乎早已习惯了将坏事独自承担。

我小时候随外公外婆居住,因为那时节通讯和交通都不方便,我偶有感冒伤风和生病住院,外婆从不告诉母亲,只在我病好之后才轻描淡写在电话中一笔带过。

母亲常常提及此事,总要感慨,「你外婆个人真厉害,给那时候我们减轻多少负担啊」。

多年之后,母亲大概也是因为不想为我增添「负担」,所以即使在疾病面前也很少露出悲观的一面。

回国

得知真相后的那几日,我一下班便在网上搜索关于三阴性乳腺癌的信息。

在查阅了一些官方网站随访和学术论文后,我发现,15% 的生存率仅指晚期患者,而母亲所在的中期生存率可达 45% 到百分之 75%。我打电话把这个消息告诉了父亲。他站在客厅边那一排他最喜欢的君子兰旁边激动地反复了几次:「太好了,太好了,太好了。」

一开始,父亲便主张瞒着我,那时在他心中,我依然是个没长大的姑娘。可在得知真相那个晚上,我与父亲仿佛调换了角色。我努力保持着镇定,试图寻找解决的办法并安慰哭红双眼的父亲。

好像是从那一晚开始,父亲在我心中的形象逐渐分成了两个。一个是概念上的父亲,那个他像所有书里描述的一样,伟岸高大,可以轻松解决所有问题;而另一个父亲则是一个具象的人,这个人有脆弱的一面,有时会像孩子一样无助。

因为母亲体内肿瘤较大,医生给出的方案是先进行六次化疗将肿块缩小再做手术。化疗周期为 21 天一次。我和他们商量之后,将第一次回国安排在六月中旬母亲第二次化疗的时候。 治疗期间,正在输液的母亲

治疗期间,正在输液的母亲

图源:作者供图

首次化疗后母亲的免疫系统受到了很大的冲击,白细胞数量从 4.0 掉到了 0.2,这意味着她极易被病毒侵袭。

六月正是悉尼流感高发的季节,回国的夜航里我小心翼翼,邻座一声咳嗽都让我觉得惊恐万分,生怕自己带上一点病毒带回去。

我一直是一个喜欢「行走」的人,不管是小时候去市里的公园还是长大后出国,无论是飞机、火车、轮船、长途大巴,只要在路上,我都会感到莫名的快乐。

可在回国那一个晚上,那种快乐却消失了。我蜷缩在机舱狭窄的座椅上,用薄毛毯包裹住头和脸,一夜无眠。

我到家时母亲正坐在餐厅的桌子旁。听到门开声,她缓缓站起来迈着极慢的步子向阳台走来,我迎上去拥抱她。

简单吃过饭后母亲将我叫到卧室,从一个蓝色的帆布文件袋里拿出收拾得整整齐齐的发票、诊断报告和医疗卡。

她将诊断报告摆在床上,黑白的文字和图片像一张张审判书摊开在我面前。母亲的眼神充满期待,好像这些文字经过我的阅读和翻译就会变得不那么可怕。

我一页一页翻看过去,尽自己最大的努力向她解读:分期是 T3N1M0。T 是 Tumor,表示肿瘤大小。N 是 Node,表示淋巴结转移。M 是 Metastasis,远端转移。

数字越大,情况越严重。母亲左胸的肿块大小超过 4cm,淋巴结有三处转移,万幸没有远端转移,属于中期。看过之后,母亲又将它们仔细整理好收拾进帆布袋子里,边收边絮絮叨叨地说,这些材料周一去开药要带上,要放到背包里,那些发票要收起来到时候报销。

她一直是一个极为细致和利索的人,即使生病也不曾改变。父亲与我在生活方面一直略显笨拙和马虎,但因为有母亲处理和安排一切,我们爷俩还常常为此沾沾自喜。如果母亲倒下,我不敢去想之后的生活。

「我头发掉的比较厉害

你不要害怕」

病刚查出来不久的时候,母亲曾给我发了一张她与父亲的合照,照片里她将长卷发剪成了齐耳短发,美图秀秀除去了她脸上的皱纹。

当时的我以为她只是心血来潮换了发型,只是随口一夸。后来才知道那是为化疗做准备,再看照片时,便发能现她与父亲两人虽然嘴角向上,眼里却根本没有笑意。

医生曾对母亲说有些人不会掉发,化疗最初两周她的头发都没有变化,在我们都以为她会是那个幸运的人的时候,母亲的头发开始掉了。她决定剃掉头发。

我陪着母亲去了家附近的理发店。

「阿姨,今天做个什么造型?」 发型师热情地迎上来问。

「剃光」,母亲边走进店里边说,语气竟有些豪迈。

给母亲洗头发是一个年轻男孩子,在他将毛巾围在母亲脖子上的时候,母亲微微将头转向他说道:「等会儿我头发可能会掉的比较厉害,你不要害怕。」

男孩子愣了一下,显然不太明白母亲的意思。

「我现在在化疗,掉头发。」

「哦。」男孩子说着在母亲头顶拨了几下,一大把头发轻飘飘地掉了下来。 化疗期间,小雪陪母亲散步时拍下的背影

化疗期间,小雪陪母亲散步时拍下的背影

图源:作者供图

母亲躺下一边洗头一边轻声细语地和那个男孩子聊天。男孩子说起自己的妈妈和母亲年纪相仿,说着说着他的眼眶就红了。

我坐在一旁,看见水池里那些失去根基的头发像黑色藤蔓一样细细密密覆盖住男孩子的双手。用水冲掉,又长上。好像头发不掉光,黑色就不会停止覆盖上去。我的眼泪涌了上来,借着与父亲打电话躲了出去。

回来时母亲已经坐在镜子面前,她的双眼因为近视而显得有些茫然。我在一侧站着,看理发师父用推子一缕一缕的推掉她的头发,推子推过去,雪白的皮肤露出来,在她的头顶画出清晰的界限。方才给母亲洗头的小男孩在不远处站着,眼泪在他的眼睛里打转。

理发的过程很短。结束之后理发师一边用刷子扫干净母亲头顶的头发渣子,一边说:「阿姨,你看你的头型其实长得很好看哦。后脑勺很饱满。」 周围几个店员也纷纷点头附和着。

母亲戴上眼镜,几乎没朝镜子里看。她径直去前台付了钱,便将提前买好的头巾从包里拿出来戴上。

出门走了一段路后她突然说:「我头型长得好不好看我不知道么。他们都是安慰我的。」

那种无力感瞬间又从心底升了起来。

我想将自己摊成一张毯子包裹住她

母亲的第二次化疗被安排在一个周四。

那天一大早,我便背着整整一书包的药与她骑着单车出发了。那日下着小雨,母亲在前我在后,我看着她的背影,回想起我上小学的日子。

一年级时,我被父母从外婆身边接到拉萨读书,直到四年级才再次回到四川。为了与我培养感情,在拉萨时,母亲总骑着一辆黄色自行车来接我放学。

为了让我坐得舒服些,自行车后的坐垫用海绵垫包裹着。我坐在柔软的垫子上,双手环抱着母亲的腰,将头贴在她温暖的后背上。

母亲说我们每天披星戴月地回家,我仰望着月亮和满天繁星,高原干净稀薄的空气让它们显得那样明亮。我原以为披星戴月是一个浪漫的成语,想象自己穿着绣满星星的裙子,头上戴着弯弯的月亮。

年幼时单纯而充满幻想,却在成长的过程中不断看见生活真实的模样。就像我曾以为母亲会永远健康年轻,如今背上沉甸甸的化疗药却将我拉向了残忍的现实。 2017 年,父母饭后在拉萨的街头散步

2017 年,父母饭后在拉萨的街头散步

图源:作者供图

母亲在病床上躺好,护士推着药物和针头从配药间走过来,整个过道都回响着「叮叮当当」的药车摇晃和药物碰撞的声响。

「甘xx,50 岁哈。」护士确认过病人信息后麻利地将药物挂上了输液架。

母亲生病后我才知道,原来化疗就是输液。为达到输液的最佳效果并减少化疗药物对血管的伤害,一个叫作输液港的东西被安置在她右侧锁骨下方。

从外面看,那里只有一处仿佛愈合的伤疤似的凸起。实际上皮肤里植入的是一元硬币大小的港,和一段插入血管的导管。输液时,针头刺穿皮肤与港相通,化疗药物直接从导管流进身体,再随着血液流向全身。

虽然在置港时医生说港的针头可以保留一周,以此避免反复扎针,但是对三周化疗一次的母亲而言,扎针无可避免。这个针不是普通静脉输液那样细长秀气的针,而像一个鱼钩似的又弯又粗。

那日的护士连扎几次都没能成功。母亲躺在床上,五官因为疼痛而挤在一起。看着弯钩一下一下钩向她的胸口,我的心脏因为紧张而快速地收缩,很快一片黑色从眼底浮起来。我脚一软,蹲在了地上。

白蛋白紫杉醇、立幸、环磷酰胺,各种名字古怪的液体一袋一袋地被输进母亲体内。

立幸对味蕾伤害极大。为最大限度的降低这种伤害,病人输液时要含着冰块。我用筷子夹起保温桶里的冰块喂进母亲嘴里,化了,她吐出满口的水,再喂一块,又化了,再吐出来。

她常常因药物里的安眠成分睡过去,又不断被我叫醒。直到冰桶见底,那一大袋液体才统统输进了她的身体。我看着她躺在白色的病床上,背对我蜷缩着身体睡过去。

那一刻她忽然变得那样弱小,像一只失去外壳的蜗牛。我想将自己极大地摊开成一张毯子,将她紧紧包裹起来。

化疗的第二日,母亲的身体像一个吸了过多水的海绵一样肿起来,可那只是痛苦的冰山一角。

尽管含冰块起到一定作用,但化疗药物依然会让母亲味觉失调,所有的食物在她嘴里只剩下苦味。再加上药物对肝的伤害让她闻到一丁点油星就会反胃,化疗后的几天她几乎吃不下任何东西。

与此同时,化疗药物还会逐渐沉积在她的肢体末端。在接下来的几次化疗之后,母亲手指的第一个指节和指甲全变成了黑色。一直以来,漂亮的头发和修长的手指都是她最引以为豪的东西,可癌症却将它们统统剥夺了。

除了化疗药物,还有为了防止白细胞过低而注射的升白针。化疗是一个杀敌一千自损八百的战术,癌细胞被消灭的同时白细胞也被大面积杀死。

而升白针则像一个剥削者一样压榨骨髓,使其加速生产白细胞,同时催促白细胞快速成熟并散布至血液。被盘剥的奄奄一息的骨髓产生的疼痛会在接下来的几天里逐渐加剧,使母亲行动艰难,无法下床。

因为只有一周假期,母亲化疗结束两天后我便要飞回悉尼。我站在床边,听她强忍疼痛嘱咐在家里帮忙的九孃下楼送我。

「我走啦妈妈。加油。」 我弯腰轻轻抱了抱母亲,然后挤出一个微笑,在眼泪落下之前拿上行李出门。

飞驰的地铁里,在陌生人诧异的眼神中,我的眼泪不受控制的往下落。

泼冷水的检查报告

母亲所患的三阴性乳腺癌目前没有靶向药,只能依靠化疗和手术。但好在这种亚型对化疗药物非常敏感,按照医生的安排,每两次化疗之后会进行一次检测,评估肿瘤大小和其他指标以判断治疗效果。

母亲的第一次检测结果很好。肿瘤长宽高均有一定程度缩小,总体体积更是小了一半。有了这个好消息,我们都信心大增。

2019 年 8 月,母亲第四次化疗。我再回国时,她已经能够将开药、拿药、化疗和复查安排得井井有条,甚至亲自下厨给我做了一顿最爱吃的辣椒炒牛肉。

可不久后的第二次检查结果却结结实实给我们泼了一盆冷水 —— 肿块大小几乎没有变化。

第二次检测结果出来时,我刚回到悉尼不久。

下班后我坐在房间里,翻看手机里母亲发来的检测报告,对着电脑将那些陌生的词语和指标一个一个输入搜索栏,竭尽全力想要找到一些积极的暗示。

母亲生病之后,我与她的通话频率从原来的一周四五次变成了每天至少一次。不能陪在她身边,只能尽量给予她精神上的支持。

虽然治病救人依靠医学的力量,但有许多研究表面积极的心态更加有利于病人的康复。所以,在得知母亲生病之后我从来没在她面前哭过。检测结果出来那天也是一样。

视频里的我笑着将自己也并不十分有把握的分析告诉了她:虽然肿瘤没有缩小,但也没有增大,加上淋巴结转移比之前少了一个,说明药物依然有效。她点着头表示同意,

但我知道,她的心里同样充满着怀疑。手机屏幕两端的我们就像两个初登舞台的演员,为了不让对方担心,各自用拙劣的演技进行着表演。

在接下来的两个月里,母亲又先后进行了两次化疗,但她体内的肿瘤依却然十分顽固。虽然九月的第三次检测结果显示肿块略有缩小,但长度却依然在 4cm 以上,并没有达到手术要求。

我们一家人都十分沮丧。就像经历了一场长跑,好不容易抵达终点时却发现所谓的终点之后前路依旧漫漫,而真正的终点却隐藏在烟雾之中,无法窥见。

同时,母亲体内的癌细胞已经产生了抗药性。在医生的建议下,我们决定更换方案再做两次化疗。

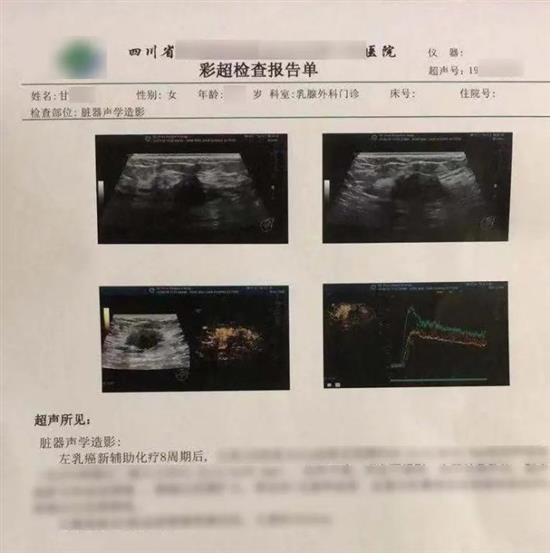

10 月 30 日,最后一次检测。我掐着时间悄悄发微信问母亲检测完了吗。那头只回过来一个「嗯」。我心里一沉,预感到不好。紧接着报告单发过来 —— 肿瘤不但没有缩小,长度反而有所增加。 母亲的检查报告

母亲的检查报告

图源:作者供图

我艰难地走向电话间,双腿好像深陷在沼泽地里。

母亲在电话那头伤心的哭泣,想着她独自一人拿着那些无情的报告在医院的长凳上坐着,恨极了自己毕业时作出留在悉尼的选择。那一刻只想扔下工作立马飞回到她的身边去。

摆在面前的只有两条路。一是继续化疗直至肿块缩小到 2cm 以下,另一个是直接手术。

前者的风险在于如果新药无效,肿瘤就会在母亲的体内继续增大甚至扩散,直到彻底失去手术机会。而直接手术也存在风险,因为肿块较大,极易出现手术清理不彻底而导致残留,残留意味着难以追踪的扩散风险。

经过八次化疗,吃了无数药,扎了无数针,受了无数苦,却没有丝毫成效。不单单是母亲,就连我与父亲也身心俱疲。我们一家人在三个地方,却承受着同一份悲伤。而面对那份报告,就连经验丰富的主治医生也无法给出建议。

我不信的,将信将疑的

都成为了稻草

事情的转机出现在检测报告出来一周之后。那日恰逢北京的专家到成都开会,母亲的主治医生便就她的情况咨询了专家,得到的建议是立即手术。

手术时间定在了 2019 年 11 月 12 日,距离母亲确诊过去整整半年。她坚定拒绝了我回国陪她的提议。

母亲术前一夜,我卧室门后的挂钩突然失去粘性,挂在上面的两个背包重重地摔在地上。

我惊坐起来,听到远处传来警笛的声音。看了看手机,凌晨两点。半梦半醒到了第二日清晨,以身体不适为由向公司请假,我独自去了位于悉尼西南部,距市区 80 公里的佛光山南天寺。

那段时间正值新南威尔士州大火,新闻里连日放出警告说不要去树丛和灌木区。而从我住的地方到南天寺,要坐两小时火车穿过大片森林。

那天悉尼的天是灰蓝的,空气中弥漫着烟雾的味道。去往南天寺路上的风景依旧美丽:高山、深林和碧蓝的大海,一如当初吸引着我让留在悉尼时那样。只是那日蒙了一层灰尘的海好像没有了当时的喧嚣和澎湃,它在车窗之外静默不语。

十一月正是悉尼蓝花楹盛开的季节,那些蓝紫色的花朵在通往寺庙佛堂的路上一簇一簇艳丽地开放着,散发出生命的力量。我沿寺庙台阶而上,赤脚跨过红棕色木质门槛,在高大的金色佛像面前跪下,求他保佑母亲手术顺利。 2019 年 11 月,南天寺中的树

2019 年 11 月,南天寺中的树

图源:作者供图

在距离手术室 8000 公里之外,那些我不信的,将信将疑的,都成为了稻草被我紧紧抓住。

回到家是下午五点左右,我算着手术结束的时间给父亲打了视频。他激动地告诉我手术非常成功,并且取出来地肿块实际只有 2cm,与之前的检测结果相去甚远。

我不敢相信,生怕是父亲听错了医生的话空欢喜一场,再三确认,直到看到检测报告才终于放下心来。

然后父亲将镜头转向病床上的母亲。视频里的母亲鼻子里插着管子,嘴唇干燥,脸色蜡黄。她微微睁着眼睛看着我,然后轻轻地说了一句:

「妈妈没事。」

挂下电话后,手机新闻推送,新州大火已经蔓延至去往南天寺的道路。这场大火连烧三个月,直到次年二月的一场暴雨将其彻底浇灭。

我觉得自己是一棵树

母亲生病之后,我与父亲联系频繁起来。多数是讨论母亲的病情和商量治疗方案。

在面对检查报告的时候,父亲总是略显悲观。这种不能在病人面前显露的情绪便通过电话和视频传到我这里,我则学会了在不那么理想的报告里找出积极的部分用以宽慰父亲。

母亲第五次化疗时父亲回到成都陪护。一日视频时,他正在街边为母亲买水果,人声嘈杂他听不清我说话,便把手机凑到耳旁。我看着手机里满屏白发夹杂点点青丝,忽然鼻子一酸。

与此同时,原本习惯将一切压力和烦恼都向母亲倾诉的他偶尔也开始向我聊起工作的不顺和退休后的计划,有时我说些自己的想法,父亲也会若有所思地点点头说,「嗯,你说的这个觉得有道理。」

后来一次和母亲视频时,她告诉我,父亲每次和我打完电话之后都很开心,说罢又狡黠的一笑道,「一开始他还觉得你知道我生病肯定除了哭啥也不会呢」,末了加又上一句,「现在你成了他的精神依靠了。」

我感到自己像一棵躯干迅速生长的树,极力想将曾经为我遮蔽风雨的父母揽入自己的枝叶之下。

母亲术后三个月和半年的两次复查结果十分理想,随着时间推移,她手指和脚趾末端的黑色素沉积慢慢消退,头发和睫毛也一点一点长了出来。 2019 年 12 月,正在包饺子的母亲

2019 年 12 月,正在包饺子的母亲

图源:作者供图

在 2020 年春天到来的时候,母亲终于不再戴帽子或者假发。朋友圈里的她顶着像初生婴儿一样细软的头发站在山水之间快乐地高举起双手,而我的心也终于跟着轻松起来。

如今的她生活基本回归正轨。只是仍然需要服用化疗药物以避免复发,每三个月进行一次复查。每次复查时,我们一家人都有些忐忑,但好在几次检查结果都十分不错,对预后效果进行评估的重要指标 CTC(循环肿瘤细胞)均为零。

母亲和父亲极爱花草,成都家里的阳台已被她收拾成了一个小花园。有一天她兴高采烈地在视频里向我展示她自己组装的花架和从网上买来的花盆。又过了几日,阳台上又多了一把椅子和一张小木桌。

「我就坐在这里喝喝茶,好舒服,」母亲端着茶杯满足地说。

父亲常对母亲的乐观态度赞叹不已,常说,「你们四川人都是苏轼这样豁达」。

苏轼是四川眉山人,当初被贬官,一贬再贬到了广东惠州,却仍然写下「日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人」;生病的母亲虽然一度饱受病痛折磨,但从未对生活有一丝懈怠。

不久前,母亲告诉我,她和朋友去电影院看了《送你一朵小红花》。

母亲按照她一直以来的习惯,给我讲述了这部关于脑瘤患者的电影。讲完后,她补充道:「其实我现在完全没什么了。我不希望别人觉得我生病了就有什么不一样。我已经能和它和平相处了。」说着她的目光轻轻落在了自己左边的胸脯上。

母亲希望我能在三十出头生一个孩子,这样就可以来悉尼帮我带。她曾一度因为手术导致左胳膊无法举起超过五公斤的重物而十分沮丧,因为未来她的外孙(女)可能很快会超过这个重量,可不久后她又乐观起来,「没事儿,到时候我用右胳膊抱。再叫上xx妈妈(男友妈妈)我们两个搭伙(四川话,意为一起)带。」

2020 年 11 月,是母亲 52 岁生日,也是她做完手术一周年的日子。乳腺癌里有一年、三年和五年的说法。时间越长,复发转移的可能就越小。

所以,从 2019 年开始,11 月就不再只是母亲的生日,而是她战胜癌细胞的纪念日和走向全面胜利的里程碑。

在母亲生病之前,父亲很少记得她的生日,母亲偶有抱怨,父亲理直气壮地说,「我连自己的生日也不记得呢」。 2019 年 9 月,父母拍摄的婚纱照

2019 年 9 月,父母拍摄的婚纱照

图源:作者供图

2020 年母亲的生日,父亲专门赶回成都,并早早叫我在网上订了一束玫瑰和一个蛋糕。因为疫情的原因,我一整年没能回国,母亲生日那天晚上只能「云庆祝」了一次生日。

视频聊天里,我用截屏的方式给我们一家三口「拍」了张全家福。照片里母亲捧着玫瑰花靠在父亲身边,而左上角对话框里的我也开心的笑着。

2021 年的春节又来了,可我回国的日子却遥遥无期,只能在大洋彼岸祈祷疫苗早日普及,各国边境尽快开放。

等到回国那一天,我一定从双流机场五号出口飞奔出去给栏杆后的母亲一个拥抱,不再让她将行李箱接过去,并且告诉她:

「女儿长大了,我自己来。」

撰文:野人飞翔

监制:苏惟楚

封面图来源:作者供图,摄于 2019 年 4 月,母亲前往悉尼探亲时

阅读原文

新闻推荐

通威太阳能(成都)有限公司员工们送上祝福2月11日,除夕已至。早上8点,没了上班的早高峰,街上的喧嚣少了几分,但街边张灯结彩...

双流新闻,新鲜有料。可以走尽是天涯,难以品尽是故乡。距离双流区再远也不是问题。世界很大,期待在此相遇。