音乐节图谱②

前往音乐节享受音乐的年轻人,最关心的两个问题或许是:这场音乐节会有谁,以及我去哪场音乐节可以看到某某乐队或歌手。

要回答这个问题,我们首先需要摸清究竟有多少乐队和音乐人活跃在音乐节市场上。

通过“音乐节”标签,澎湃新闻从中国音乐财经网旗下、长期追踪音乐产业发展的小鹿角智库中抓取了170个国内音乐节品牌,整理了它们于2002年至2019年8月31日期间公布在微博及微信公众号、票务网站、媒体等信息渠道上的演出信息,剔除了其中演出阵容信息严重不全的音乐节并对演出者名单后,我们发现演出者的数量非常惊人——

在166个品牌推出的746场音乐节上,亮相的演出者共有8339名(其中一个乐队被视为一名演出者参与统计)。

8339这个数字似乎可以被解读为,现身音乐节的演出者面貌多样,参加不同的音乐节可以收获非常不同的听觉体验。

但如果你将每一个演出者简化为一个圆点,依照他们在746场音乐节上的出席总场次来划分等级——曾参加50场音乐节及以上的演出者为第一级、11至49场的为第二级、2至10场的为第三级、只出席过一场音乐节的为第四级——这些大小一致的圆点,汇聚成的将是一张层级鲜明的星云图。

67%的演出者只有一次露面机会,这意味着,即便你在某场音乐节上偶遇并喜欢上他们中的某些人,要想在另一场音乐节上与他们会面的概率几乎为零。与此同时,占比不足3%的一小撮演出者则可能与你频频相遇,尤其是位于星云图最中心的那20个乐队和音乐人。

67%的演出者只有一次露面机会,这意味着,即便你在某场音乐节上偶遇并喜欢上他们中的某些人,要想在另一场音乐节上与他们会面的概率几乎为零。与此同时,占比不足3%的一小撮演出者则可能与你频频相遇,尤其是位于星云图最中心的那20个乐队和音乐人。

知名乐评人张铁志曾用“同样的阵容,同样的梦想”,讽刺过国内音乐节面貌的渐趋相似。不过,用量化的方式一一评估每场音乐节的丰富性和每名演出者的出演情况,来验证乐评人对音乐节趋同性的感知,可行性不高。

于是我们尝试通过两个极端的维度——分析20个演出场次不低于50场的乐队和音乐人参演音乐节的情况,以及对比音乐节举办场次最多的4个品牌和只办过一场音乐节的品牌之间的异同——来探讨音乐节的同质化,且一并回答大家可能关心的“某某乐队或歌手会去哪场音乐节”和“在这场音乐节上我可以看到谁”的问题。

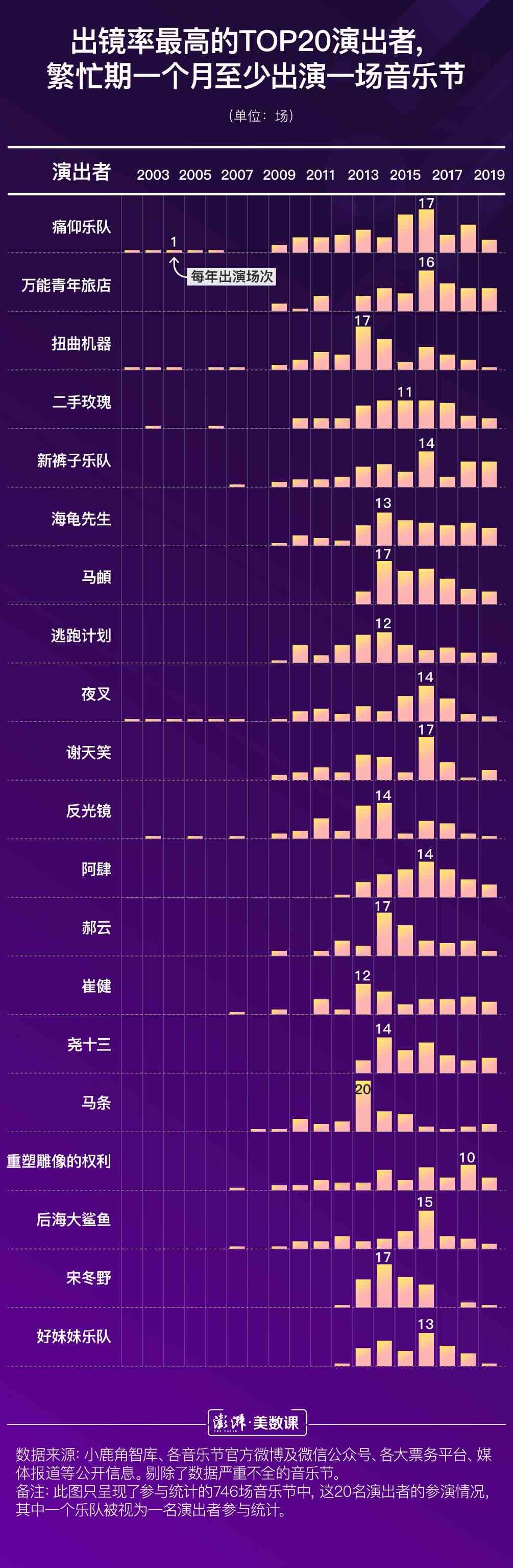

TOP20演出者都去了哪些音乐节?

痛仰乐队的97场音乐节演出,主要是在2009年之后攒下的。

随着音乐节市场入局者的逐渐增多,同处于第一梯队的其他19组乐队和音乐人,也差不多在同一时期开始活跃。

2013至2016年,他们中的每个人都很忙碌,每年至少在两场音乐节上露面,其中有些年份,这个数字会攀升至十以上;这意味着,每组演出者差不多每个月就有一场演出。

为这些音乐人招揽演出机会的,首先是他们的名声。这20组人以资历深厚者居多,大部分在90年代就已活跃于乐坛,但也有例外,比如80后民谣歌手宋冬野和马頔。他们分别在2012年和2014年发布了《董小姐》和《南山南》。这两首歌爆红后,他们也顺利成为音乐节红人,并各自在2014年参与了17场音乐节,创下了他们个人的音乐节献唱纪录。

为这些音乐人招揽演出机会的,首先是他们的名声。这20组人以资历深厚者居多,大部分在90年代就已活跃于乐坛,但也有例外,比如80后民谣歌手宋冬野和马頔。他们分别在2012年和2014年发布了《董小姐》和《南山南》。这两首歌爆红后,他们也顺利成为音乐节红人,并各自在2014年参与了17场音乐节,创下了他们个人的音乐节献唱纪录。

在马太效应的席卷下,你可以在不同规格的音乐节上与这20组演出者相遇,其中包括那些只办过一场即销声匿迹的音乐节。

影响这些“顶流”音乐人选择的,还有他们签约的音乐公司。这些公司有不少是音乐节的主办方,比如分别制造出草莓音乐节和恒大星光音乐节的摩登天空和恒大音乐,他们一方面依赖这些有声名的演出者给自己造势,另一方面也为演出者创造了更多的曝光机会;相互成就下,“怎么音乐节上老有他”的趋同现象就诞生了,在同一品牌打造的音乐节上,这种同质化表现得尤为明显。

音乐节举办场次最多的四个品牌,敲定演出阵容时有各自的偏好。累计出场数最高的20组演出者中只有5组完成了四个品牌音乐节的打卡。

音乐节举办场次最多的四个品牌,敲定演出阵容时有各自的偏好。累计出场数最高的20组演出者中只有5组完成了四个品牌音乐节的打卡。

最极端的演出者是女歌手周子琰,除了出席签约公司恒大的音乐节,她并未在其他三个音乐节上露面;但恒大为其创造的演出机会,已足够她挤进音乐节演出总场次榜单的前列。即便是最热门的痛仰乐队和新裤子,签约摩登天空也改变了他们的音乐节演出轨迹,草莓音乐节成了他们最常献唱的舞台。

对于那些冲着某个乐队或音乐人选择音乐节的观众,这些数据可提供的建议或许是,研究清楚他们签约的音乐公司比同时盯着多个头部音乐节,更能提高相遇的命中率。

头部音乐节和尾部音乐节,最大的差异不是阵容构成而是尺寸

用常规的“优胜劣汰”逻辑理解音乐节市场,我们很容易认为举办音乐节场次高达几十场的品牌和那些干了一单就踪迹全无的音乐节,推出的阵容截然不同。

我们试图对比音乐节举办场次最多的四个头部音乐节和在2018年年末前只办过一场音乐节的63个品牌之间的阵容差异,来检验这个常规推断的正确性。

由于四个头部品牌举办的音乐节场次均不低于30场,为了方便比较,我们先对这些数据进行了简化处理:通过计算这四个品牌各级别演出者的平均出场人数,我们将每个品牌的几十场音乐节分别浓缩成了一场,以此呈现其每场音乐节的阵容构成。

并非每场音乐节都拥有总量可观的演出者,但它们都对音乐节演出经验丰富的音乐人表现出了偏爱。由于头部音乐人的总数本身就十分稀少,他们面对的竞争压力也远小于尾部演出者,这种偏好会进一步提升他们的露面率并加剧演出阵容的重复率。

并非每场音乐节都拥有总量可观的演出者,但它们都对音乐节演出经验丰富的音乐人表现出了偏爱。由于头部音乐人的总数本身就十分稀少,他们面对的竞争压力也远小于尾部演出者,这种偏好会进一步提升他们的露面率并加剧演出阵容的重复率。

但这只是数据被平均后呈现出的样貌。在实际情况中,这四个品牌推出的演出阵容很可能比图表中的情况更糟。

“一次性”音乐节的配置却超乎我们预期。如果以草莓音乐节类比,它们可以被视为前者的迷你版、精简版或低配版。

在大多数情况下,这些音乐节不会忽略那些在至少10场音乐节上露过面的头部音乐人,但可能会出于场地或开支的限制,砍掉尾部演出者。这似乎是一个好消息——至少演出者品质有一定的保证,但仔细想,你会发觉这种情况并不乐观,因为阵容选择上的相似性又一次印证了同质化的存在。

在大多数情况下,这些音乐节不会忽略那些在至少10场音乐节上露过面的头部音乐人,但可能会出于场地或开支的限制,砍掉尾部演出者。这似乎是一个好消息——至少演出者品质有一定的保证,但仔细想,你会发觉这种情况并不乐观,因为阵容选择上的相似性又一次印证了同质化的存在。

更何况,没有人可以将演出者质量和其出席音乐节的场次直接挂钩,因为有些音乐人可能只是因为曲风小众而失去了站上大众舞台的入场券。

音乐节难做,同质化设计成了一种保险的选择

音乐节不是一门好做的生意。

用音乐节策划人李宏杰的话来说,制造一场音乐节相当于打造一座临时城镇,你需要负责几万人的吃喝拉撒,同时还得兼顾安全。他在接受第一财经采访时形容,策划音乐节“严峻”且“复杂”,每年都会出现意想不到的新问题。

因而尽管从表面上看,音乐节是一种可以将人流与资本完美融合在一起的介质,但由于从租场地、招乐队、宣发、安保、舞台搭建等都需要支出,加上交通、天气等不可抗力随时可能摧毁已付出的努力,亏损成了常态。

北京迷笛音乐学校的创办人张帆,曾做过一个他认为“最保守”的估计:2012年前,99%的户外音乐节都在亏损。

即使是迷笛音乐节自身,在2002年创办后也花费了五年的时间,才实现首度盈利。

但大多数音乐节并等不起五年。在我们统计的170个音乐节品牌中,连续举办五年以上音乐节的只有13%。

因而采用套路式的操作——尽可能地邀请更主流的演出者并照搬既有的音乐节形式——是一种尽管懒惰但在主办方看来更为保险的创收途径。

沈黎晖曾经邀请过国外的乐队,但效果不佳。在台湾力推原创音乐和新创作人的简单生活节,为打入大陆市场,特意推出了李宗盛、蔡健雅、陈绮贞等人组成的豪华阵容。

在大公司牵头举办大型音乐节的时代,伍德斯托克在60年代依靠四个缺乏音乐节策划经验的年轻人号召40万观众和一众巨星的奇迹,或许将永远被封存于历史之中。

但音乐节是否真的只能止步于音乐演出加吃喝玩乐?

我们试图通过查找“音乐节”的定义来回答这个问题。百度百科和维基百科对这一词条的解释非常宽泛:音乐节是一种以音乐为主题、节庆式的临时演出,通常会在户外举行,有时会有特定的主题,比如特定的音乐流派。

宽泛的定义意味着,音乐节可以有更大的自由发挥空间——这也是音乐节与演唱会、livehouse不同的地方,作为一种节庆式的存在,它理应为观众创造更与众不同的体验。

回到国内音乐节发生转折的2009年。当时的几个创办人曾对“音乐节应该是什么样的”提出过自己的看法。西湖现代音乐节的创始人朱建认为音乐节“与青春和美好有关,与带有生命印迹的体验相关”,沈黎晖认为音乐节应该提供“不同的音乐,很多元的体验”,且“主办方要有对不同音乐的理解和包容”。

理想和现实之间,显然存在差距。但这其中最大的遗憾是,国内音乐节尽管开枝散叶,却没有真正实现百花齐放。

新闻推荐

上周五晚,浙江卫视2019《中国好声音》播出首场导师对战,两位新晋导师王力宏和李荣浩首次正面交锋,李荣浩战队以4比2的总比分...