二手玫瑰遭黄家驹粉丝谩骂:他们不应该遭谩骂 追捧也无必要

6月10日北京工体举办的“祝您愉快”纪念黄家驹25周年演唱会上,“二手玫瑰”乐队翻唱的《大地》和《不可一世》遭遇巨大嘘声。“亵渎”“不男不女”“人妖”“八百流乐队”“触及审美底线”等辣眼睛的表达从现场、直播弹幕涌到社交媒体。

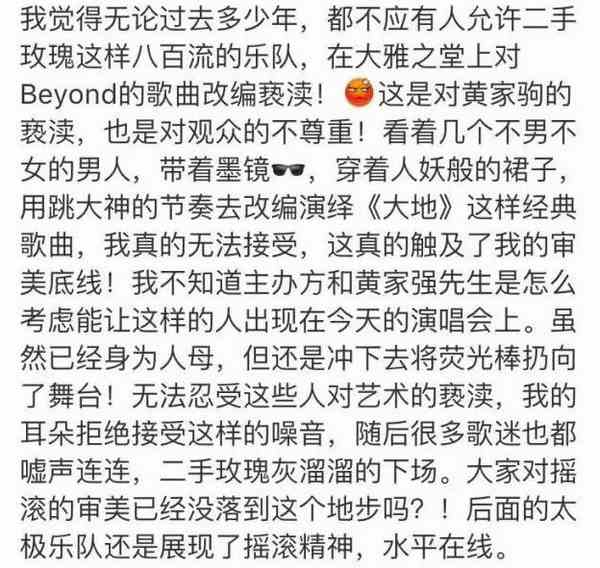

社交媒体上网友的谩骂

社交媒体上网友的谩骂

这自然会激起反弹,一批音乐类公号怒斥那些谩骂二手玫瑰的乐迷没眼见兼不宽容,缺乏最基本的音乐素养和个人修养,直接以“土味滚青”对其施行鄙视链上的碾压。这类观点以偏激制偏激,把二手玫瑰捧到很高的位置,高到无论他们改编得如何都“很棒、诚意满满、符合乐队一贯特色”。这些公号还人血馒头了一把,对指责二手玫瑰的某些微博用户顺手公开其学历和职业背景,居高临下地总结:“有些乐迷智商够,心眼儿肯定也不坏,只是眼界不宽而已。”

再往后,“二手玫瑰活该挨骂”的声音开始出现,指其改编太烂,缺乏诚意。这类声音的优越感就隐藏得比较好,表明了自己能够欣赏二手玫瑰,又勇于掀开皇帝的新衣说一句真话。

二手玫瑰乐队主唱梁龙翻唱《大地》

二手玫瑰乐队主唱梁龙翻唱《大地》

事情的经过大致就是这样,这样的骂战也并不新鲜。

近几年随着音乐节和综艺节目对“地下音乐”的消费和推广,原本不太有交集的乐迷群体因为出现在同一个舞台前,观看同一个节目,而屡掀骂战。重塑和苏打绿的粉丝、曾轶可和郁乐队的歌迷互掐,吴亦凡翻唱的《花房姑娘》、华晨宇翻唱的《山海》遭批,都源源不断地滋养了骂战的话题。

不同乐迷群体的相遇原本是好事,理想情况是大家都有机会听见不一样的音乐。但对拥护各自偶像,坚持自己审美和立场的乐迷和一些媒体来说,趁机猛刷存在感才是正经。

这里先插一段往事。上一次关于Beyond的论战发生在黄家驹逝世二十周年的时候,王小峰写了一篇《Beyond:撒了一点人文佐料的心灵鸡汤》。这篇文章的视角和观点都很狭隘,让人怀疑他是否在用曾经虚构乐评系列的游戏精神,写了一篇槽点累累,连历史背景都不太准确的文章。

沽名钓誉,或是想激起一点浪花?反正确实成功引发论战,廖伟棠的《廖伟棠驳王小峰:关于Beyond 你全是误读》写得有理有据,旨在消弭误读和偏见,还原当时香港文化景况的初衷也很值得赞赏。

但偏偏,人总是喜欢不断喂养优越感和歧视、不理解和偏见这两对因果,以证明自己存在的价值。这一点上,五年前和现在并无多大进步。

二手玫瑰翻唱《大地》时使用了唢呐的编排。

二手玫瑰翻唱《大地》时使用了唢呐的编排。

先撇开音乐性不谈,Beyond和二手玫瑰在开辟新空间方面都是先行者。二手玫瑰以自己的方式翻唱《大地》《不可一世》向其致敬是合理的而非“亵渎”,他们至少是往同一个方向努力的人。

就像廖伟棠在他的另一篇文章《香港曾有家驹和Beyond》中所述,Beyond的价值在于打破当时香港社会对摇滚乐手“番书仔/有钱的花花公子;二是臭飞/小流氓”的二元印象。Beyond1983年出道时是长发皮衣的重金属机车党形象,但其后逐渐恢复阳光健康青年的本色。

他们在媒体前直言“歌曲关注国际时事”,唱《真的爱你》,一举征服了保守的香港爸爸和妈妈们的心。他们始终传递的“和平与爱、人的平等、对理想的执著”等基本价值观,也让廖伟棠等一代自诩为“反叛者”的香港青年,明白了“反叛不能无因、自由需要担当”。

Beyond的价值在于为摇滚乐在超级世俗的香港创造了一个人皆可接受的空间,惠泽同代及后世音乐人。二手玫瑰在影响力上虽不及Beyond,但他们把民间大俗搬上舞台,创造了一整套美学。更准确地说是重塑了红配绿的东北民间审美,让它和二人转一起以意想不到的方式在别处开花。

民间的戏谑和低俗里,常常隐藏悲悯和豁达;姿态很低的自嘲里面,往往有洞见的讽刺。二手玫瑰的音乐形式受惠于哥儿几个的北方背景(虽说主唱梁龙小时候作为城市居民从未注意过二人转),歌词里的悲悯、反讽和敞亮也与之一脉相承。

独特的美学和现场魅力,则是无心插柳而得。1999年哈尔滨举办第二届摇滚音乐节,梁龙和乐手们因为太像农村人而遭到主办方的忽视,分包子的时候他们一个都没得。一怒之下梁龙带大家出去干了一顿白酒,回来看见一女孩在后台化妆。“不要脸了,今天晚上就和所有乐队死磕,把你们全灭了。”心一横,梁龙把女孩的化妆品往脸上抹,就这么上台放肆,开启了“二手玫瑰新时代”。

奇装和妖娆让曾经读尼采、读《垮掉的一代》还是找不到方向的梁龙找到特别享受、自在和得瑟的感觉。恰好,二手玫瑰脱胎于民间曲艺,这和他们的“视觉系”能够无缝契合。民间曲艺需要表演者演得精彩好看,又能以旁观者的身份道出荒唐讽刺和规劝,披上奇装这层外衣的梁龙好像巫师着法衣通了窍,两者都能兼顾到。

二手玫瑰

二手玫瑰

2013年,“二手玫瑰摇滚无用”演唱会开进北京工体,这一年,正好是黄家驹去世二十周年,廖伟棠写下驳王小峰的文章时,二手玫瑰以自己的方式为华语音乐开拓了一点空间。黄家驹当年讲过:“音乐口味要杂,摇滚精神要宽容,而且音乐人要关注世界。”Beyond和二手玫瑰都是践行者。

梁龙有个特点,他喜欢用“读音乐”替代“听音乐”,为摇滚赋予超过音乐性的功用,认为它是用来读世情读人生的。

他过去在采访里说过,自己不听什么音乐,音乐源头还停留在组乐队前听的Beyond、刘德华等港台歌手。

抱持这种想法,梁龙2007年开始从事当代艺术创作,举办过个展《串门》《红配绿》,并参与了《尤·物》的展览,举办了《允许部分艺术家先富起来》多媒体交互展,发起了两岸三地首届华人摇滚展、摇滚运动会、艺术唱片等项目,还在798艺术区开了一间叫Asian Art Works的画廊。做这些事都和他“读音乐”的观点有关,他想把音乐变得“更具当代性和可读性。”

但另一方面,中年梁龙难逃荷尔蒙消退、从经历者和记录者成为观察者的过程。他担心二手玫瑰沦为跑场乐队,怀疑批判的意义和自己曾确信具有的前瞻性。当他把创造力更多地放在艺术上面,二手玫瑰近年的创造力的确有下降。

梁龙

梁龙

他们改编的《大地》《不可一世》究竟好不好?还要回到一个基本的问题:翻唱有没有底线?

我认为没有。没有才好玩,音乐人和乐迷才不会脑袋僵化,才能往打破鸿沟的方向走。

这次二手玫瑰的改编既没有很出色,也没有很糟糕。戏谑、腔调、唢呐,的确是他们的一贯风格。只能说梁龙的中年危机也反映在了音乐上,精神气还在,但音乐一成不变,疲了。

他们不应该遭到谩骂,过分追捧也无必要,把自己的存在感建立在诋毁别人身上就更有悖“摇滚精神”了,如果还存在的话。

新闻推荐

将长笛音乐与乐评散文跨界融合,会产生什么样的化学反应?作为环球音像公司“Brillante霓”系列音书的代表作品,“长笛音书”...