主演音乐剧《流浪之歌》,重聚对谈十年自我变化,创作环境及对民谣的误解 河乐队 “民谣与诗”这四个字里有误区

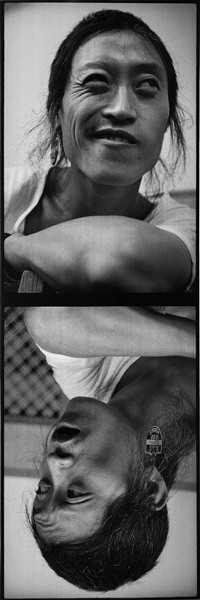

安娜拍摄的河乐队成员十几年前创作的日子,她也与他们相识在那时,与一个叫河酒吧的地方有关。

安娜拍摄的河乐队成员十几年前创作的日子,她也与他们相识在那时,与一个叫河酒吧的地方有关。 王祥 摄

王祥 摄

8月22日-23日河乐队在北京保利剧院首演的《流浪之歌》,不仅是2020年北京复工复产之后第一部新创大舞台音乐戏剧,也是张玮玮、郭龙、小河、万晓利和安娜这群老朋友难得的再相聚。音乐人老狼在看完剧目之后发文说,“小河唱起《那不是我的名字》,突然眼泪止不住流下来。在上个世纪末,在一个已经被拆除的河酒吧里,曾经有那些人相拥着消耗了他们的时间,然后又被各自的河流带走。”

安娜以法国摄影师的身份初到中国时,在三里屯河酒吧结识了万晓利、小河、张玮玮、郭龙等民谣音乐人,彼此友谊延续至今。2018年1月,他们再度聚首,共同举办了一场名为《安娜和她的朋友们》音乐会,“河乐队”也由此诞生。十年是个重要的时间节点,这十年间几位音乐老友的生活轨迹发生了改变。这篇对谈将以最近十年内他们的思考和变化,展现民谣音乐人的创作和友谊。

关键词1十年

“打开自己勇敢了点”

十年间,河乐队成员无论在生活空间,还是创作领域,都有着不同的选择和途径轨迹,提到这十年的变化,他们有着不一样的感慨。

张玮玮:十年前我正在准备我的第一张专辑,特别焦灼,十年后我在准备我的第二张专辑,依然焦灼。这十年变化很大,十年前我还在北京,十年后我已经搬到云南了。这些年独立音乐行业内发生了一些变化,做音乐越来越偏向职业化和商业化,大家都在忙着规划和推广自己。大理这小地方的好处就是人的野心会变小,可以停下来想想自己为什么要做音乐,为什么走上这条路。这几年开始重新学习吉他和乐理,系统地看一些历史书,有空的时候写些公号。

这些事都不能折现,我也不知道这样好不好。去年我整年都没出去演出,偶尔也会有被困住的感觉,担心自己的存款余额。疫情期间我找了个老师学街舞,什么样的日子都可以是好日子。

郭龙:我这十年就在大理待着,业余生活基本差不多,乐队排练、练练瑜伽、跟他们踢踢毽子,以前喜欢游泳,但是这一两年也没怎么去了。玮玮喜欢看历史,我喜欢看科幻和科普类的,数学、基础物理学。

万晓利:我这十年变化比较大,中途搬到杭州,到现在生活六年了。以前在北京的时候工作生活方式都不是很健康,身体也发出了信号,心理也有了变化,就想着能活动活动身体。杭州让我改变了很多,整个人都向外打开了不少。

小河:大概从2010年开始,我有了巨大的变化,那之前特别自我,觉得音乐是全部,音乐可以实现自己所有的野心,还相信自己可以通过音乐得到自己想要的东西,甚至去超越自我。但是2010年我在舞台上摔下来,在床上躺了三个月……

安娜:啊?什么时候?我都不知道,严重吗?

小河:就是在一个画廊里做跟声音有关的展,自己故意跳下去,两个脚后跟摔碎了,只能躺着。当时跟晓利住得很近,他还经常去看我。这是一个分水岭。就觉得很多以前对音乐的理解都改变了,开始想为什么做音乐,生命对我来说是什么,未来应该怎么做。有点像现在的疫情,时间越长给人类自我反思的时间就越长。

安娜:我的话,从30到40岁,跟大部分女孩子一样结婚、有了两个孩子,做了一个艺术学校。后来受到小河的想法启发和鼓励,开始做话剧,也勇敢去试试上台唱歌。

关键词2友谊与中年危机

“年纪大了会看到边界”

无论是在河酒吧,还是在北京、在云南,在剧场或是在livehouse,只要老友们重聚,几人便能瞬间拥有无数的快乐。这与年龄无关,有关友谊,和这背后随着岁月流淌生发的不一样的羁绊。

郭龙:我跟玮玮是很难得、很奇怪的一段关系,在我人生中也没有见过同样的。参加的乐队基本都是一起,这也挺奇怪,有一个乐队只要找了我,后面就一定要找他,找了他也迟早要找我。其实我们的性格爱好是截然相反的,但可能跟我们认识的年纪有关系。青年时代也老会闹别扭,但是现在就会尽量避免那种情况的出现,各自尊重互相的空间,尽力去理解对方。

张玮玮:是的,我们俩很小就认识了,成长轨迹也几乎重合在一起。如果我们不离开家,也有可能就不会有这么长的友谊。但因为一起离家,我们成了命运共同体。我俩曾一起面对过很艰难的生活,也同时加入过美好药店乐队、IZ乐队、野孩子乐队、小河和小利的个人乐队,还一起给孟京辉做了几百场的戏剧配乐。我们认识快三十年了,几乎一直在一起生活和工作,这很神奇也很珍贵。

新京报:害怕以后各做各的事情不再合作吗?

张玮玮:不害怕,我们现在就是各做各的事情。有时候是要主动创造距离,稍微离得远一点。年纪大了,要看到彼此的边界,并尊重它。

郭龙:生活和工作只能选其一,现在我俩大部分工作不在一起了,但是生活离得很近,经常一起吃饭,反倒特别好。但是两者都在一起,矛盾就特别多。我们还是住得非常近,现在家的距离跟小时候家的距离几乎一样,在阳台还是能看到对方家。

小河:对,一起到今年这么久,很难得。其实我发现,到这个岁数回头看,好像中年烦恼这件事并没有,但是对自己以前的作品有过质疑。之前我所有的作品都是向内的,我只关心我感兴趣的命题,我相信灵感是从天而降的,每天练琴都在等从天而降的东西,其实是特别被动的。慢慢我就不再喜欢这种感觉。后来做了《傻瓜的情歌》,是我躺在床上时候录的专辑。对我来说这个可能不是中年危机,而是一个创作命题,就是如何在未来规划你和音乐的关系,是我一直在思考的问题。

万晓利:我也没有,哈哈哈。可能有调整的状态,但是现在的状态比前些年要好。

关键词3民谣

“刻意追求诗歌化的语言有问题”

几位创作人随着生活状态和年龄的变化,其原创的民谣作品也有了变化。不少乐迷都很好奇他们对自己创作命题的改变、近些年创作环境的变化,究竟有什么见解?离开了“贫穷、故乡、孤独、荷尔蒙、立场表达”的创作真的会难以打动乐迷吗?

张玮玮:生活状态和年纪会给创作带来影响,好比我以前喜欢清淡抒情的,现在更喜欢节奏律动的。但是大命题没有变过。

郭龙:这个大命题不能单放在民谣创作上说,是有这样的现象,但是艺术创作都是这样的。很多好的作家、画家的作品都是在年轻时代最贫穷、表达欲最旺盛的时候创作出来的,这可能跟人的身体节律有关系,但我觉得不绝对,有伟大的创作者突破了这一点。还是要保持敏感。很多人生活安逸之后并不是没有能力了,而是他不想说了,没有敏感和热情了。伟大的创作者都是像孩子一样,一直有敏感和热情。

张玮玮:失恋了能写出好歌,结婚了就不能,穷的时候能写出好歌,富了就不能,这是胡说。鲍勃·迪伦多早就有钱了,毕加索、达利过得这么好,一生创作没有任何影响。你什么样的时候都能创作,如果你不能创作只能说明你本身有问题,从外面找理由就太可笑了,是在欺骗自己。

很多时候,我会对同龄的一些音乐人感到可惜,当然也包括我自己。都四十岁了,在舞台上还是渴望回到二十多岁的自己,展示青春的样子。其实日常生活里平淡的心声,比年轻时的激荡更接近真相。四十多岁是创作的正当年,一个人有了阅历、生活稳定,心态平衡、不再受荷尔蒙控制,难道不是可以去向更辽阔的世界吗?“不穷了就不能写歌了”,这都是对青春的眷恋,有些小气。

我认真地想过这个事儿,写歌要干什么,我做民谣,民谣到底是什么。对我来说叙事是最重要的,是我喜欢的表达。所以我很早就想好了,世界这么大,我能说清楚一件事就可以了。就把白银说清楚。

万晓利:我跟玮玮不太一样,我还是有不少改变的。从2015年发了《太阳看起来圆圆的》听起来是特别内收的状态开始外放,包括后来的《天秤之舟》,都向外走了走。这是一个从北京到杭州心理的转变,对我来说,我已经努力了。

小河:晓利的转变也跟家庭有关系,有那么好的嫂子和女儿,真的给了他特别多支持。我觉得我们都在变老,不同生命阶段看到的风景也不一样,我们年轻时候会觉得靠自己的信仰、音乐就可以解决所有问题,但后来慢慢开始觉得以前不敢接触的东西和不屑一顾接触的东西,到了一定阶段都没有那么可怕,甚至想要去了解。年纪越来越大,活着轻松不紧张才是最重要的。年轻时候就觉得自在啊,自由最重要。

万晓利:创作环境也在变化,不管是北京还是哪儿也好,整个音乐氛围都变了。以前巡演就我们一些朋友在路上都能碰到,都是熟人在演。过了几年有些乐队就开始没听说过了,这两年就几乎都不认识了。这么些年涌现了很多新的音乐人。有更多人职业半职业的做自己喜欢的事情。

安娜:对,我刚来北京的那时候没什么音乐环境,最大型的只有每年五一的迷笛,音乐节也只有北京上海,后来才找到了小小的河酒吧。那个时候音乐人没有舞台,音乐只能在河酒吧呈现,但中国发展那么快,20年内一下子就有了特别多的舞台。后来大的高潮就是野孩子在工体的演出,15年的时间在同一个城市,乐队可以从河酒吧走到工体,这太不可思议了。音乐都已经成熟了,但是那时候没有市场。

郭龙:前两年流行Hiphop,但中国没有基础,只有极少一部分人有天赋创作它欣赏它,大部分人就是跟风吧。野孩子出现的时候还没有民谣这个词儿呢,没有人说民谣,都是地下乐队,这个词本身就带有误导性,它变成了城市情歌,抱把吉他唱唱爱情就是民谣了。在很多角落还是有很多好的创作者,但是这样的人往往走不到台前来。

张玮玮:民谣连接着民族的民歌和生活,近几十年的独立音乐包括摇滚乐,其实都仍然在它潜移默化的影响之中。但近几年民谣似乎出了些问题,我觉得就是因为“民谣与诗”这四个字,它把民谣固化、美化成了一种模式。很多词作者开始刻意追求诗歌式的语言,像写标准作业一样的凑字造句,最后驴唇不对马嘴。

前段时间我和一个朋友聊张楚的《赵小姐》,他用那么日常的口头语言,完整地呈现了一个普通女人的形象,你能完全感受到她的心思和隐藏在里面的诗意。这才是民谣该做的事情,叙事是一条更长的路,民谣与诗不一定。

郭龙:我觉得这与我们对诗歌的认知也有关系,《赵小姐》就是诗啊,鲍勃·迪伦的歌词也是诗,但我们现在追求的只剩下押韵了。

关键词4音乐综艺化

“重要的是写歌那刻的心情”

综艺《乐队的夏天》播出时,成立了二十几年的野孩子乐队仍在说希望自己的音乐被更多人听到,“音乐综艺化”在这几位创作人眼中意味着什么?

安娜:年轻人不了解野孩子不是现在年轻人的问题,是市场不给他们这样的机会。如果没有一个公司花大钱让大众听到你的音乐,就很不容易自己去找到。

郭龙:音乐是一个传播媒介,你写出来就是为了得到更多的共鸣。但是不会本末倒置,它不是创作的原因。创作是为了说出心里话,有很大的平台让更多人听到是好事,名利、关注度来了也不必排斥,最重要的是你写歌那一刻的心情。

张玮玮:我前几天看到一张照片,是贵州一家酒吧在巷子里的墙上放《乐队的夏天》,一群十来岁的小孩儿坐在对面的墙角看。你不知道这些孩子看到了什么,在心里种下什么样的种子。也许有一天,他们会因为那一刻而拿起吉他。

小河:是的,今天我看朋友圈有人说野孩子的现象有两拨人持不同意见,但无论支持野孩子,还是有人觉得他们不具备商业性,这两拨人都忽略了一个东西,那就是在每个时代都有只是因为热爱才去做音乐的人,他们的初衷就是“喜欢”。音乐不是物品,是声音,是无形的,一段旋律流传到今天,用你的方式去演变,考虑的应该就是自己开不开心,能不能带给别人力量和共振。

关键词5年轻一代

“不江湖,端端正正的”

万晓利:这十年有很多优秀的乐队出现,他们可以很早就开始寻找自己喜欢的音乐和风格,而且很早就能学到很好的技巧。实际上我也是特别注重音乐技巧和理论学习的人,但我们那个年代没有特别多乐器可以钻研,听得也少。

郭龙:这次参加《乐队的夏天》碰到了好多,马赛克我们很早就认识,他们至少没有演自己,在台下也是那个样子。五条人跟我们也是很早的朋友,当时还没有很红的时候就很喜欢,有这个时代很难得的真诚质朴。

张玮玮:我觉得年轻的一代人好像更端正一些。我们这代人为了生活奔波,一身江湖气,也造就了我们的歌里带着烟火气。烟火气是更动人的,但像他们这样,端端正正的,也很好。

采写/新京报记者李妍

新闻推荐

《说唱听我的》重塑说唱文化导师:弹壳、ICE、小鬼、袁娅维、法老、MC光光、派克特、艾热《说唱听我的》是作为中国首当重...