《裸猿》作者:作为宗教仪式、社会毒品和戏剧表演的足球比赛

【编者按】

2018俄罗斯世界杯开幕在即。让很多人为之疯狂痴迷的足球比赛,在人类行为学家眼中是什么样的呢?《裸猿》作者、英国著名动物学家、人类行为学家德斯蒙德·莫里斯在他的《为什么是足球?》一书中给出了对于足球比赛的多种理解角度,澎湃新闻(www.thepaper.cn)经授权摘选其中四种。

作为一种宗教仪式的足球比赛

许多人——有的是开玩笑,有的是认真的——将足球和宗教秩序联系在了一起,并将足球爱好者讽刺为现代版的狂热教徒。生长在足球场上的草地经常被称为“神圣草皮”,足球场则被称为“圣地”。球迷对自己仰慕的明星球员“顶礼膜拜”,并将他们视为“年轻的神”。球队高管的会议室成了“至圣所”。盲目迷信与神秘行为风靡各地。看台上,一排排鱼龙混杂的人们齐声高歌,尽管他们经常用词粗鄙不堪,听起来却俨然像是唱诗班男孩在吟诵赞歌。有一些还真的就是赞歌,是直接从教堂的歌本上搬来的。也许,足球比赛和教堂礼拜之间的比拟还真不那么牵强附会。

在某一个重要的层面,足球赛事确切无疑地有着宗教般的意义。对于大部分人而言,它们真真切切地取代了昔日的教堂礼拜与节日。随着人们的宗教信仰日渐淡漠,许多西方国家的教堂变得空空如也,大型城镇的居民失去了一个重要的社交场合。礼拜天早上固定举行的大型集会并不只是一场公共祷告仪式,它也是一种群体认同的表达,它给昔日那些常去教堂做礼拜的人一种归属感。人头攒动的教堂礼拜是一种社交活动,也是一种神学活动。如今,教堂礼拜已经成为过去,公众舞厅和电影院也逐渐凋零,电视机和电脑等不可思议的社交隔离器骤然兴起,都市居民越来越渴望大型的社区集会,渴望能在集会上被视作当地人口的一部分。不知怎地,足球比赛倒是在这些变化之中存活了下来,如今还发挥着一个更加重要的作用:人们得以借机展示自己对当地社区的忠诚。

和宗教集会一样,足球比赛不仅将一大群当地人聚到了一起,还通过一种人们共有的、强烈的信念将他们联系了起来:不再是对神的信仰,而是对一支球队的信赖。有些人或许会觉得,足球是一种卑劣的替代品;从群体哲学来讲或许确实如此,但在其他方面却未必。对于年轻的足球爱好者来说,许多人都在工厂或商店中过着单调而重复的生活,而足球比赛则是“慢性”的一周之中的一个“急性”的时刻。对于他们而言,比赛是一种心理上的巅峰体验,他们获得了一个独特的机会,可以通过颜色与标志、歌唱与欢呼,展现他们在社区中的存在感,以及他们对一个共同目标的共同信念。这个目标只不过是当地球队的成功,而非某种更崇高、更宏伟的政治抱负或宗教理想,但这丝毫不会影响此类场合在精神层面上的重要意义。

和宗教集会一样,足球比赛不仅将一大群当地人聚到了一起,还通过一种人们共有的、强烈的信念将他们联系了起来:不再是对神的信仰,而是对一支球队的信赖。有些人或许会觉得,足球是一种卑劣的替代品;从群体哲学来讲或许确实如此,但在其他方面却未必。对于年轻的足球爱好者来说,许多人都在工厂或商店中过着单调而重复的生活,而足球比赛则是“慢性”的一周之中的一个“急性”的时刻。对于他们而言,比赛是一种心理上的巅峰体验,他们获得了一个独特的机会,可以通过颜色与标志、歌唱与欢呼,展现他们在社区中的存在感,以及他们对一个共同目标的共同信念。这个目标只不过是当地球队的成功,而非某种更崇高、更宏伟的政治抱负或宗教理想,但这丝毫不会影响此类场合在精神层面上的重要意义。

作为一种近乎于宗教仪式的活动,足球比赛在当今社会中扮演着重要角色,这是一个不争的事实。

作为一种社会毒品的足球比赛

不少作家都表达过一种对足球比赛的政治态度,认为它是资本主义剥削者兜售的一种伪装拙劣的毒品。早期曾有人将宗教视为“大众的精神鸦片”,部分现代主义者也曾以类似的方式解读足球。

根据德国政治理论家格哈特·温瑙伊的观点,发达资本主义的社会条件产生的不满需要某种情绪发泄方式。他写道:“如果要避免不满情绪导致资产阶级社会的倾覆,那就必须通过“安全的”渠道来加以疏导。足球就提供了这样一个情绪释放的机会……足球的伪活动力将可能粉碎现存权力结构的能量疏导了出来。”他解释道,在维多利亚时代,“英国企业家之所以大力推广这种新兴运动,是希望它能让工人们远离政治和工会活动。”

这种观点无非是政治噱头而已,挥笔驳斥的冲动着实令人难以抑制。以如此片面的目光看待像足球这样风靡全世界的事物,可以说是相当滑稽了。然而,上面的论述也不是全无道理。因为这些许道理被不公正地夸大了,所以它不应该被忽视,而且值得我们简略地检视一番,看看这些左翼极端分子是怎样得出结论的。

他们将关注点放在了大规模的、有组织的足球赛事的发源。19世纪,英格兰工厂主们被迫缩短雇员的工作时间,一个新的问题应运而生:在这新得到的休闲时间里,人们该找点什么事儿来做呢?这一变革发生之际,各大精英公学正忙着让足球运动正规化,早期的英格兰足总杯冠军有不少都是伊顿佬(伊顿公学)、切特佬(切特豪斯公学)和牛津大学这样的球队。完成学业之后,这些年轻的绅士们回到了各自家族的商业帝国,也将他们对足球的热情带到了新的生活之中。他们鼓励工人们组成球队,在新解放出来的礼拜六下午互相角逐。

1905年英格兰足总杯决赛

1905年英格兰足总杯决赛

根据某主义的观点,这一发展对于工厂主而言有着双重利益,既能让闲置的男性远离祸事(和酒馆),还能让他们变得更强壮,从而更好地为工厂干活。1885年,这场“资本家的阴谋”成功了:一些擅长踢足球的工人干脆转行做起了职业球员。没过多久,职业足球普遍开来,而不再是例外;精英学校里的旧式业余俱乐部被扫到一边,最终销声匿迹。这个时候,大量的其他工人纷纷吵嚷着要看那些曾是他们同事的偶像,看那些新的专业人士在球场上的表现。足球支持者的时代诞生了。球场边修起了看台,还收起了入场费。观众只看不踢,也许是不能像球员们一样锻炼体魄了,不过如果足球比赛能让工人们在礼拜六的下午全神贯注,并让他们对当地的球队感到骄傲,那么资本家们的目的也一样达到了。心满意足的工人干活自然更卖力。

所以,工厂主们成为了足球俱乐部的管理人员,并竭尽他们所能鼓动这一新的趋势。在英格兰所有的大型工业中心,巨大的足球场馆拔地而起,伟大的俱乐部传统也由此开始积淀。在组织这种新兴运动的过程中,他们看似给雇工们带来了极大的乐趣,但实际上却是在剥削后者。他们正在将雇工们慢慢变成机器人,而足球比赛只不过是巧妙地戴上了娱乐的面具,上演的仍旧是工厂中和企业里的工作作风。

有人称,证据就藏在人们赞扬一名球员时的措辞之中。球员会因为卓越的努力和出众的工作效率而受到祝贺。但是,“球员”(player)是怎么和“工作效率”(work rate)扯上关系的呢?球员们必定拥有的当然是“球场效率”(play rate)呀,可是从来没有人考虑过这种东西。人们讨论的永远都是“工作效率”。这自然也就意味着,一支职业足球队的成员并不是球员,而是戴着面具的工人。

这就是他们所描述的足球设想。他们的观点概括起来,就是将现代足球的发展诠释为一场资本家的阴谋,目的则是让工人们的心思放在努力劳动的光荣上,远离政治反抗。足球竞技性的、充满活力的本质满足了前者的需求,众人共享激动的片刻欢愉加之对俱乐部的忠诚则解决了后一个问题。

维多利亚时代某些黑心工厂主们的头脑中说不定的确闪现过这样的想法,这是完全有可能的;但若认为这是足球运动发展的完整基础,那就是严重歪曲事实了。许多工厂主都殷切关心雇工们的福利,也由衷欢迎足球这种能给他们提供真切娱乐的运动。不仅如此,工人们实际上并不是受了蒙骗或逼迫才去看的比赛,是他们主动要求的,而且,他们很快就积极投身于足球赛事的组织和推广当中。足球也并没有阻止他们活跃于政坛,或在工会的帮助下进步。多年以来,他们的条件得到了改善,他们有了相当优越的酬劳,每到周六下午可以任意选择各种各样的娱乐和消遣。然而,他们依旧每周都集数千人之众,蜂拥至足球场。

或许,那段将足球视为社会毒品的论述中的些许道理其实无关乎政治,而应该归于人类的本性。如果能找到某种激动人心的、令人愉悦的、可以让大部分人为之痴迷的社会活动,那么是的,人们的确不太可能忙于政治恐怖主义和流血起义;他们会以一种不那么具有破坏性的方式,影响政治上的和其他方面的变革——这种情况的可能性要大得多。这对于极端主义政客而言无疑是个坏消息,但对于那些促进了职业足球发展的人来说,倒并不怎么令人烦恼。

作为一门大生意的足球比赛

足球经常被人们提及的一个面孔就是它的财政方面。这样的讥讽听来很耳熟吧:“球员并非因为有乐趣而踢球的,他们的行为简直不像真正的运动员,他们只是为了钱而踢球。足球是一个产业,而不是一项运动。”

这话又一次夸大其辞了。若说足球仅仅是一门生意,那就是忽略了它最为重要的特征之一。从主席到高管,从球员到球童,绝大多数人之所以投身这项运动,都是因为恰巧爱上了它。金钱是次要的因素。如果他们是为了酬劳才投入进来,那么在大多数情况下,很可能这点儿钱要比他们在足球之外能赚到的钱更少,明星球员的巨额转会费和顶级薪水都是凤毛麟角。在这份高风险的职业中,严重的伤病屡见不鲜,三十岁就已是“高龄”,而大部分球员挣的都只是一份中规中矩的工资。

一定有人说,这是对当今足球运动的理想主义看法,在21世纪一切已不同于以往了。的确,近年来足坛发生过不少影响重大的财政事件,但这些发展导致了什么后果呢?球场上甚至球衣上的广告显著增加了,电视公司为重要赛事支付的直播费用也大为增长。最重要的是,足坛出现了一种新的俱乐部主席——来自国外的亿万富豪,随之而来的大量资金显著提升了被选中的俱乐部的财力。

早年间,俱乐部主席通常都是当地的富商,他们深以社区为荣,并希望自己的足球俱乐部能稳健发展。为此,他们要负担俱乐部的正常亏损,还要增补些许额外的投入来引进更好的球员。涉及的金额总数不大,但是已足够维持俱乐部的运转。亿万富豪很少涉足其中,他们的名下全是传统意义上更受青睐的身份象征——大型房地产投资、艺术品收藏、超级游艇和赛马。后来,情况开始改变了。顶级足球俱乐部成了“亿万富豪的新玩物”。在英格兰,有一家俱乐部被一名靠石油起家的俄罗斯亿万富豪买下,有一家成为一位阿布扎比王子的囊中之物,有一家被一名科威特富商收购,还有三家则名归美国体育大亨旗下。其他一些英格兰俱乐部如今也有来自埃及、马来西亚、泰国、印度、瑞典、拉脱维亚和中国的富有股东。现在,这些成功打造了巨大商业帝国的大亨们享受着击败对手、赢得奖杯的乐趣。为此,他们向各自的俱乐部注入巨资,用以购买世界上最好的球员。如果失败了,他们就会立即解雇球队主帅,然后再来一次。球迷们并不愿意看到自己的主队落到外国人手里,但是俱乐部迅速崛起、攀升至足坛巅峰的机会让他们抑制住了心中的反感。

所以,的确有不少大财团进入了足球的世界,但是他们无意将足球作为赚钱的工具;他们之所以乐于向球队中注入资金,只是以此作为展示超级富豪身份的新形式。对于顶级球员而言,这样的情况也制造了一种冲突,他们该留在自儿时起就一直追随的俱乐部,还是该让自己被转手给出价更高的买家?新东家开出的丰厚薪酬往往诱惑力十足,让他们无从抗拒,最终将金钱置于对俱乐部的忠诚之上。然而,对于大多数球员来说,这些高层次的部落冲突从来都与他们无关。

作为一种戏剧表演的足球比赛

无论足球还有什么其他面孔,无疑现代足球属于大众娱乐,娱乐界的所有特性一应俱全。现代足球拥有出类拔萃的明星、技艺精湛的表演、规模盛大的颁奖典礼、球迷俱乐部及团体。然而,对于足球的这个最具魅力的面孔,以往人们的态度一直非常模棱两可。把目光放回20世纪,许多保守派业内人士认为,这种渐渐渗透球场的娱乐风气在某种意义上是可耻的,他们希望将每场比赛都视为非常庄重的、由男性主导的仪式;而进步派反对者则认为,这些谨慎的言论已腐朽过时,还是跟维多利亚时代的那一套一样。

传统主义者们试图保护的东西只能以“用户不友好”来形容。过去的球场往往单调、冷清、毫无生气。球队的追随者们不得不挤作一团,委身在如同大型牛舍的顶棚之下;而那些相对虚弱、坚持要坐下的人只能在老旧、坚硬而狭小的座席上将就着。场馆外的停车设施糟糕透顶,场管内提供的餐饮也好不到哪儿去。离比赛开始还早得很,观众们就得费尽周折挤到自己的位置;他们不得不一边耐心等候,一边忍受声音严重失真的扬声器里传出的预录音乐,呆呆地看着空空如也的球场。中场休息期间,款待他们的只有扬声器里夹杂着噼啪声响的通告;比赛结束后,他们又得伴着更加刺耳的、毫不相干的流行歌曲,步履艰难地挪移到场外。

温布利球场

温布利球场

尽管条件如此恶劣,一周复一周,仍然有成千上万名球迷出现在赛场边上,几无怨言。有的俱乐部曾试图用一些无足轻重的娱乐活动来改善这种情况,但在20世纪的欧洲,足球仪式的古老面貌基本上没有发生过重大的改观。这并不全是人们懒于尝试或安于现状的缘故;在许多忠实球迷看来,简陋的条件其实更为合意。任何引进改良措施的尝试都会被贴上“软弱”的标签,被视作对足球运动强硬传统的亵渎。

在某种意义上,那些传统主义者想传达的无非是:因为球员们在场上经受着严酷的考验,所以我们观众为了更好地投入到比赛当中,也必须经受些许考验。如果我们度过了一个充满“强硬”考验的下午,那么足球就仍将是一种强硬的运动。它将保留其仪式性的特点,作为对男子气概的考验;不仅是考验那些代表我们的球员,也是考验我们自己。有了舒适的座椅和现代化的便利设施,这些考验就被缓和化了,足球仪式的力量感就减弱了;如此一来,部落长屋里庄严的男性集会就将堕落为安逸的家庭郊游。

正是这种强硬的态度维持着欧洲足球比赛中强烈的部落氛围,并为赛场赋予了特殊的仪式感。可悲的是,在两种令人不快的副作用面前,这种态度也是脆弱不堪的。第一种副作用就是群体暴力行为,此类症状要数20世纪80年代最为严重;第二种则是站立看台上的混乱秩序,这种副作用于1989年发展到了顶峰:在谢菲尔德举行的一场比赛中,近百名利物浦球迷在站立看台上被踩踏致死。受该事件的影响,所有的英国足球俱乐部都被要求禁止球迷在比赛中站立,并为所有球场的看台铺设座席。国际足球管理机构FIFA也依循此令,要求其名下的所有比赛都在全座席球场中举行。站立看球的古老传统顽劣抵抗着这一现代化进程。有的球迷将新设的座位拆了下来,扔到了球场上;还有的人干脆忽略了座席的存在,站立于两个座位之间。然而,坐着看球的舒适感逐渐占据了上风,站立看球的老习惯大体上消失了。

令传统主义者感到意外的是,观赛条件的改善并未削弱球场内的热烈氛围。坐在一座现代化球场里有种让人产生置身剧院的感觉,但这并没有减少由比赛引起的饱满激情。

放眼全世界,这些发生于21世纪的改变并非步调一致,每个国家都有其不同之处。在某些地方,老旧的方式存活了下来;球迷们针锋相对,足球流氓麻烦不断,球场内外部署着警力,为迎合家庭娱乐而做的改变寥寥无几;另一些地方则采用了全座席球场,闹事者遭到了驱逐或监禁。一个更加和平的新时代来临了,人们做了认真的尝试,让足球赛事变得更加令人愉悦,而不那么像部落式的考验了。

然而,无论在哪里,都躲不过一个新的因素——多频道体育电视节目的诞生。如今,电视报道已经发展到了一个前所未有的程度,各大顶级俱乐部都受到了无数远方球迷的热切关注——这些球迷可能一辈子都从来没去现场看过比赛。这种现象创造出了一个巨大的影子部落,其成员可以解读并享受比赛,但却永远不会成为活跃的组织性强的部落参与者。

尽管有了这些现代化的改变,各支部落及其狂热的追随者仍在繁荣生长,当今比赛的氛围也前所未有地激烈。有人称,世界各地电视机前的新足球迷的增长削弱了足球运动的部落性质;这种说法漏掉了一个事实,那就是:这些远在各地的球迷们并不是不偏不倚的观察家。他们或许不会亲临球场,但他们能够迅速地对某一支球队产生部落式的依附感,还常常会大费周章地买来一件俱乐部球衣,在看比赛时穿在身上。他们或许分散在全球各地、相隔万里,但无疑,他们仍然是足球部落的所属成员。

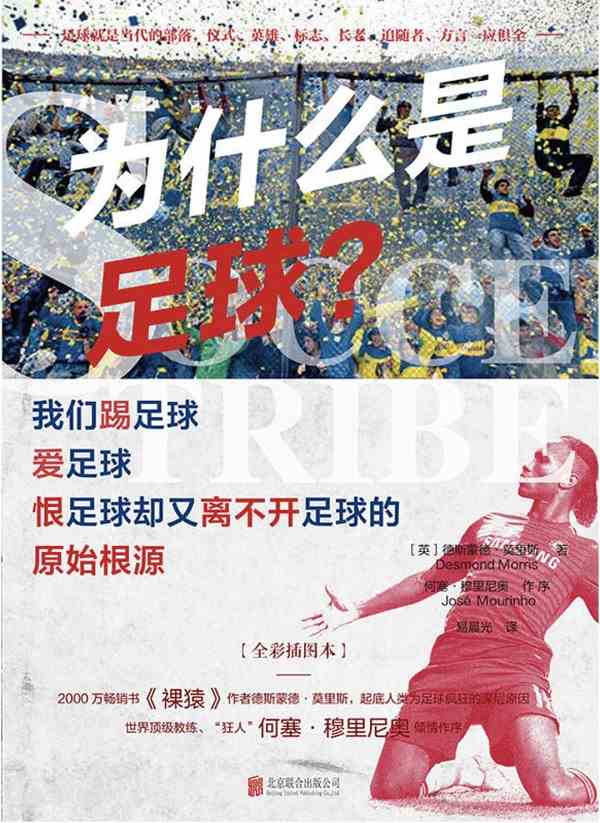

《为什么是足球?》,[英]德斯蒙德·莫里斯/著 易晨光/译,未读 | 北京联合出版公司,2018年6月

《为什么是足球?》,[英]德斯蒙德·莫里斯/著 易晨光/译,未读 | 北京联合出版公司,2018年6月

新闻推荐

纪录,串联起世界杯的历史,展现着世界杯的魅力。本届世界杯,C罗、穆勒、德尚、马克斯等都将在俄罗斯追逐纪录,超越自己。...