一周书记:纳粹反犹宣传中的图像与……图史互证

在纳粹德国史研究中,政治宣传和心理战是一个颇受重视的论域,因为在纳粹崛起、反犹运动及大屠杀、发动与扩大战争等过程中的宣传所起的作用是全方位的,宣传演讲、新闻控制、盛大仪式场面、服装与符号设计、视觉图像艺术、影视艺术等手段所产生宣传作用的广度与强度史无前例。杰弗里·赫夫的《德意志公敌:第二次世界大战时期的纳粹宣传与大屠杀》(原书名:The Jewish Enemy: Nazi Propaganda during World War II and the Holocaust,2006;黄柳建译,译林出版社,2019年4月)聚焦在纳粹的反犹宣传这个专题上,作者在“序言”中说:“相当出人意料的是,在大量这方面的文献资料中,《德意志公敌》竟然是第一部深度探讨世界大战中纳粹狂热反犹描述的论著”。《美国历史评论》2007年12月发表的一篇评论文章认为赫夫的这一说法虽然有些夸张,但这部著作的确对不断发展的关于大屠杀的研究有重要贡献。其实赫夫在书后“参考文献综述”对他的新贡献也有些间接说明。首先是他认为过去未被充分利用的奥贝尔海特曼档案和在德国科布伦茨的主要国家档案馆完整保存的《每周要闻》在他的研究中起到关键作用,其次是关于纳粹海报的宣传作用,他认为过去“较少被经常研究”,列举了Franz-Josef Heyen有关墙报的基本事实的概述著述和Jurgen Bernatzky的著作中研究了纳粹海报的反犹主题。(326—327页)从该书论述的内容来看,赫夫的确在这些方面下了很大功夫,而他对纳粹海报的研究更是提供了新的视角和成果。

赫夫在该书中的研究焦点是反犹宣传的演变与大屠杀及二战起源之间的紧密而复杂的关系,他的研究出发点是认为虽然德国长期以来精英和民众的反犹主义传统造成了一种对犹太人被排挤和被迫害的状况漠不关心的气氛,但是对犹太人的大屠杀和以反犹的名义发动战争并不是德国或欧洲历史进程的必然结果,因此他提出的核心问题是犹太人是如何被塑造成德意志公敌的?纳粹高层如何通过控制宣传导向,为屠杀犹太人和通向战争之路做舆论准备?用赫夫自己的话来说,就是“答案在于,希特勒及其主要宣传家们和意识形态理论家们针对处于战争与大屠杀当中的“犹太人问题”都说了些什么,以及他们如何不遗余力地通过被控制的新闻宣传去影响和塑造事件的叙述”。他认为“他们编造了一个无辜的德国正在被国际犹太人围攻且意图“灭绝”他们的故事,并以此作为“最终解决方案”的公开宣告和正当理由。用历史学家的行话来说,这是一本修正的意图主义(modified intentionalism)作品。它探究了第二次世界大战这个历史场合中关键政治人物的意识形态意图”。所谓意图主义,在法学中指遵循“立法意图”来解释法律的实践,但对于什么是“立法意图”,在法学界内部一直有不同观点。赫夫没有对他的历史学意义上的“修正的意图主义”作解释,但是从接下来的“探究了第二次世界大战这个历史场合中关键政治人物的意识形态意图”可以了解他的基本意向就是在历史语境中研究纳粹政治人物的意识形态意图与纳粹宣传的关系。具体来说就是,“只有在战争的具体历史情境下,希特勒在其政治生涯开端即已采用的欧洲特别是德国最极端和偏执的反犹主义浪潮,才成为德国独裁者解说当时事件的重要因素,进而成为向大屠杀演进的一大原因。希特勒及其同伙一直相信,反犹主义为世界历史提供了唯一的解释框架。”在这方面,他提到卡尔·布拉赫尔对纳粹政权意识形态所作的分析、弗朗索瓦·菲雷把激进的意识形态思潮融入政治历史叙事之中研究、沃尔特·拉克尔的研究激发了他对纳粹反犹宣传中秘密和公开成分混合的兴趣等研究背景,可以帮助我们认识赫夫在该书中的研究路径。

作者引用了大量历史档案资料和纳粹帝国的宣传资料作为依据,全方位地描绘了希特勒、戈培尔和迪特里希如何通过管制新闻界、全力开动纳粹宣传机器打造“国际犹太人的阴谋”的宣传论调。戈培尔在杂志发表文章,希特勒进行公众演讲,迪特里希作为帝国新闻主管负责公众宣传,共同口径是必须坚决反对国际犹太人企图世界统治的阴谋,纳粹德国作为受害者必须奋起抵抗,必须先发制人才能避免毁灭。从纳粹上台到最后灭亡,在不同阶段中的纳粹反犹宣传总是能够围绕着基本的意识形态理论变换着不同的宣传侧重点,为所有镇压、屠杀、战争行为提供合法性依据和解释。

赫夫的研究既是全方位的,同时也是有侧重点的,他的这段话集中说明了他的重点所在: “虽然也有一批论述纳粹宣传的杰出著作,但没有一部专注于激进反犹主义向战时宣传文字和视觉图像的转换。《德意志公敌》利用众多资源去追踪这个转换过程:阿道夫·希特勒的相关演讲;公共启蒙和宣传部部长约瑟夫·戈培尔的演讲、文章和多卷日记;帝国新闻主管奥托·迪特里希及其工作人员,在柏林新闻会议上发给报纸和期刊编辑们上千份日报和周刊新闻指令选集;受政府控制的报纸的头版文章和新闻提要;在第三帝国期间侵入无数德国人日常视觉体验的有关反犹主义的黑白或彩色墙报和海报。其中一些文字和图像是众所周知的;其他的在那时虽说是为人所熟悉,但即便是在纳粹宣传学术研究中也被忽视了。那绝对重要的新闻指令——《每日要闻》,在对奥托·迪特里希的纽伦堡战后审判中就已为人所知,但异乎寻常地未被充分利用。色彩鲜艳的反犹政治海报同样也几乎未引来任何的考察。借助这些丰富的材料,我主张,纳粹德国在第二次世界大战期间的激进反犹主义宣传,是与纳粹动机及其发动战争和实施“最终解决方案”紧密融为一体的。”(第8页)尤其值得注意的是他明确地把视觉图像与宣传文字放在同等重要的地位,把当时德国人的日常视觉体验与纳粹反犹宣传联系起来。由于与我手头正在进行的工作紧密相关,在该书的阅读过程中我特别关注的也是纳粹反犹宣传中的宣传画图像与“图史互证”研究的问题。在这里顺带要讲的是,译者在书中基本是把“poster”一律译作“海报”,但是作为具有强烈的意识形态政治宣传目的与作用的“poster”,根据中文表述的习惯更应该译作“宣传画”,才能与西方艺术概念中“poster”首先具有的那种商业海报、招贴画的性质明确区分开来。(参见The Dictionary of Art,vol.25,p.345 ,edited by Jane Turner, Macmillan Publishers Limited 1996)

彼得·伯克(Peter Burke)曾在他的《图像证史》(2001年)中认为,“总的说来,有关视觉宣传的历史研究关注的重点在于法国革命或20世纪,集中研究了……纳粹的德国和法西斯的意大利,对两次世界大战期间曾经引起争端的图像也给予了相当的重视”。他的这一说法来自于二十世纪七十年代末、八十年代初的研究成果,主要是指Toby Clark、ZbynekZema、R. Taylor和David Welch等学者的论著。从“图史互证”研究来看,赫夫的研究视角和研究方法有几个方面值得关注和借鉴。

首先是对纳粹宣传机器投入到视觉图像的生产与传播中去的机制与规模的关注,收集了大量数据,以往这个问题比较容易被只关注图像作为史料的研究者所忽视。这个核心机制来自由戈培尔领导的帝国公共启蒙和宣传部(德语简写“RMVP”),包括了宣传、国内新闻、海外新闻、期刊出版、电台、电影、作家、剧院、美术、音乐和流行文化等管理分部;戈培尔每天都举行会议,发布宣传指令给各个管理部门。具体负责政治宣传画和各种类型视觉宣传品的机构是宣传部积极宣传分部办公室,指挥着众多视觉艺术家和下面的执行部门,从视觉宣传品的制作到发行都有一套严密的机制。在这个机制中,《每周要闻》墙报以最简练的文字与最有视觉冲击力的图像相配合的形式,及时传达希特勒和纳粹官方的宣传口径和发布的消息,是纳粹宣传的图像生产与传播的最重要的阵地,在1937年到1943年期间是纳粹德国日常生活中最具侵略性和普遍性的视觉宣传形式。《每周要闻》墙报的派发、认购、张贴和维护均有一套运作方式,通过纳粹党宣传官员的地区办事处、镇市长办公室、银行、邮局、福利机构、德国劳工阵线、客栈经营者、酒店所有者、房屋所有者组织、退伍军人福利组织、商会、纳粹学生联合会等机构以及纳粹志愿者个人,确保每周都能被张贴在德国和奥地利的市场广场、地铁站、公交站、就业办公室、医院候诊室、工厂咖啡厅、酒店、饭店、邮局、火车站、学校和街边电话亭。墙报的派发和维护成为了纳粹政治活动的一种日常形式,每周要更换,陈列墙报的玻璃框必须维护、保养。从数量规模来看也是惊人的,《每周要闻》墙报每周发行数量从几万份到几十万份不等,大约平均每周十二万五千份。与此同时的纳粹宣传中的其他样式类型的规模同样惊人:仅仅是从1939年9月到1940年10月,共组织了近三万次、四百三十万人出席的幻灯片播放会,每周有九百万到一千万人观看每周的《新闻汇辑》,在宣传画方面印刷了一百万张《打倒德国的敌人》、六十五万张《我们的旗帜是胜利》、七十万张希特勒的照片;到1941年1月,宣传部宣称已派发超过七百万幅宣传画、两百万份小册子、六千万份期刊和墙报、六千七百万份传单(32页)。从历史图像学研究的角度来看,研究这些在图像背后的生产和传播方式、规模与数量的重要意义在于为“图像即史”提供了有力依据,图像不仅仅可以作为“证史”的史料,它本身作为历史研究的对象具有自己的主体性地位。

其次是对视觉图像在纳粹反犹宣传中发生实际作用的视觉分析,是在生活与历史语境中进行“图史互证”研究的重要方法。赫夫指出,在人口稠密的德国,人们出行主要依靠步行和公共交通;政治墙报被策略性地放置于大众的集散点,是强行侵入人们视线范围的最有效手段。《每周要闻》墙报每张高一百厘米、宽两百十二厘米,以大而醒目的字体印刷,用意是从几英尺的距离就能被读出,“几个人能同时读一份海报,因此一个小型的、分享型的公共阅读和观看体验就这样被创造出来。海报的设计“不仅放慢了行人的步伐,同时也迫使他去阅读”它们。它们的有效分布对于宣传家们而言是一个重要的任务。每周都有一个新的海报出现。不管纳粹党的官员决定将海报贴在哪里,“最关键的事是,它们应该总是处于行人的视线范围内'”(28页)因此在市场、广场、商店、餐厅、可咖啡厅、公共机构和所有交通工具(火车、有轨电车、地铁、公交、火车站台、售票窗口)上都会看到这份墙报。1940年4月发布的《我们的意志和道路》呼吁“官员们!宣传家们!你们自己应该找到最佳的地方来张贴这些海报!在道路和广场、酒店大厅、饭店、咖啡厅、电影院、剧院、工厂、商铺、餐厅、火车站、邮局。它们必须在全德国范围内支配街景布置。它们不能失去任何一个地方,不管是在城市还是乡村,它们必须被张贴在容易被看得见的显著位置,以至于它们总是在人民的同志面前去增强他们迈向胜利的意志和提醒他们的义务”。这种视觉宣传的强迫效应甚至在当时就已经有了理论总结,弗里德里希·马德巴赫在1941年出版的《战斗中的海报:使命、实质和政治海报规则》就明确指出,其他的宣传方式取决于观看者和收听者的决定,但是宣传画被放置于人们日常生活的公共空间,迫使他们去面对和回应。赫夫以一句话总结了传播、扩散、视觉强迫的重要性:“艺术平庸不是问题,扩散是关键。”(31页)是的,“艺术平庸不是问题,扩散是关键。”!从这个角度来看,“图史互证”研究的重要方法之一就是把图像重新放置于它发生作用的环境与方式中去,图像与环境也是一个关键议题。

还有就是回到对宣传画创作及作品本身的研究。宣传画的创作受到纳粹宣传部门的重视和理论指导,帝国宣传指挥部在1938年出版了欧文·肖克尔的《政治海报:一个心理学上的评定》,调查了魏玛时期所有主要政党的政治海报。作者高度赞扬和具体分析了二十世纪二十年代汉斯·施韦策的早期反犹宣传画作品《打倒金融奴役!投票给国家社会主义者!》,最后总结说关于宣传画创作就是遵循希特勒在《我的奋斗》中的论述,“所有继续要做的就是将他的深刻见解转化为广泛的实践活动。”(30页) 马德巴赫在他的《战斗中的海报》同样是以在《我的奋斗》的指引下找到足以影响大众的“基本规律”:知识的简化,几个要点的限制与重复,聚焦于一个主观立场上排斥其他,诉诸情感,并在善与恶、真理与谎言之间形成鲜明对比,不要细微差别或灰色阴暗,海报的图像设计应该是简单的,适合于民众的“有限艺术视觉欣赏能力”,“形式和颜色必须符合民众的原始情感”,不提倡使用精炼或调制的颜色,要以清晰可见的颜色表达简单的情感效果(红和白、红和黑、黄和黑,等等)。线条必须表达简单的情感节奏。(31页)这些都是纳粹宣传画创作的速成指南,也是“图史互证”研究中的必要议题,是解决图像如何反映历史语境的研究不可忽视的一个方面。

纳粹反犹宣传画《他承担战争罪责!》

纳粹反犹宣传画《他承担战争罪责!》

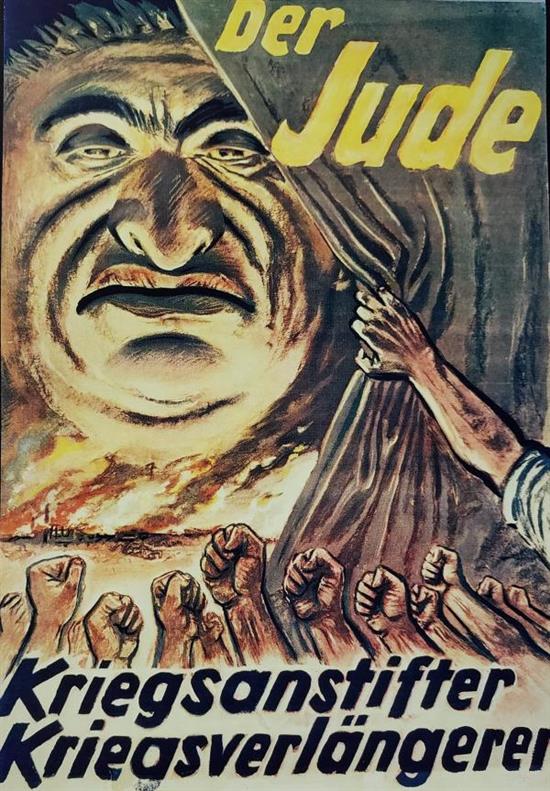

纳粹反犹宣传画《“犹太人:战争煽动者,战争延长者》

纳粹反犹宣传画《“犹太人:战争煽动者,战争延长者》

最后看看赫夫在书中对两幅纳粹宣传画的解读,这两幅图像的作者都是汉斯·施韦策。一幅是《他承担战争罪责!》(1943年),“海报提供了核心纳粹信息的同样引人注目的升华。一个强劲的指责之手指向下指着一个正畏缩着的刻板犹太男人。他穿着平民的衣服并弯着腰,好像正试图掩藏,或者至少是避开这指责之手指。在他左边翻领的黄色大卫星清晰地表明了他的犹太人身份。”;另一幅是《“犹太人:战争煽动者,战争延长者》(1943年),“在图中一名看似邪恶的犹太男子从一幅幕帘后面望出去,但被一只强壮的手臂拽到一边。一副表达愤怒和反抗的双拳组合呈现在下面,而两拳之间出现了一幅燃烧着的景象。这幅图像简明地传达了纳粹德国力图拉开帷幕以揭露驱动事件的力量。……成千上万的人看到了这些海报。”(203—204页)这里的最后一句话实际上正是历史图像学研究的重要议题:历史语境中的人们如何接受图像信息、如何影响其对现实的认知和选择。赫夫提到的一个例子是,1942年11月底的《每周要闻》墙报《他们将停止嘲笑!!!》实际上是对大屠杀的公告,但是“这里没有可靠的证据,不管是警察报告还是回忆录的形式,来告诉我们有多少人有好奇心、政治头脑和道德勇气去推断这张墙报是一个大规模谋杀的公告。然而,我们有信心推断的是,在1942年11月下旬,“他们将停止嘲笑!!!”的海报变成行走于纳粹德国乡村、城镇和主要城市,有识字能力和有意识的数千万行人日常生活经历中无可避免且非比寻常的一部分。”(154页)这无疑是历史图像学研究中最残酷、最令人痛心的议题。(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

新闻推荐

新华社联合国2月11日电巴勒斯坦总统阿巴斯11日在联合国安理会中东局势和巴勒斯坦问题公开会上发表讲话,坚决拒绝美国“中...