一幅画多家用任意混搭随便裁世界名画做书封,遭遇“切肤之痛”

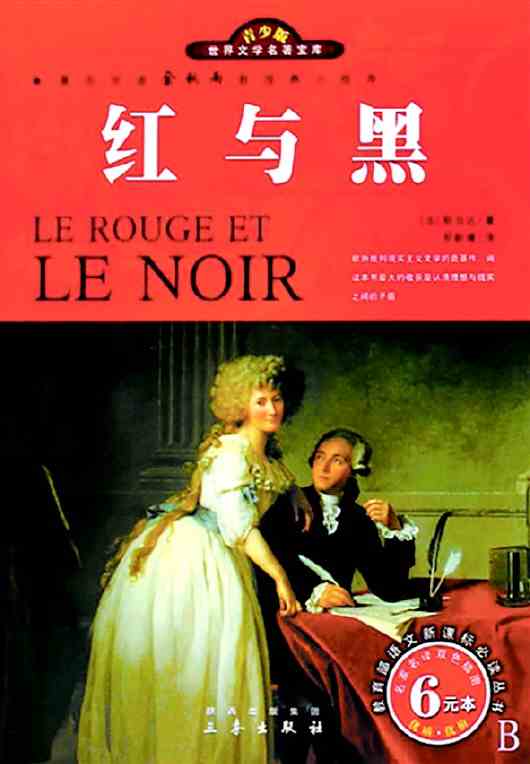

《红与黑》《大卫·科波菲尔》《羊脂球》都用了同一张拉瓦锡夫妇画像作为封面,且都进行了剪裁。 法国画家雅克·路易·大卫所绘法国化学家拉瓦锡夫妇画像。如今采用世界名画作为封面的书籍不可计数,且常有成套成系列的大小丛书推出,其中尤以外国名著为甚。外国名著配以外国名画封面,确有上档次、增气势之效。但近年来,有些世界名著封面画不是频频撞脸,就是内容不匹配、任意混搭,随便裁剪,甚至同画异书的情况也有。这一图书乱象,折射出一些出版者缺乏专业素养,只把图书当成快速消费品,粗制滥造,缺乏版权意识。

5部名著封面用同一张画

主角是近代化学之父

不久前,一则关于图书出版的笑话“刷爆”了出版人的朋友圈:近年出版的《红与黑》《羊脂球》等多部世界名著出现“撞脸”:封面使用同一幅油画,而画中人的真实身份,则是法国化学家拉瓦锡和他的夫人。拉瓦锡夫妇“名正言顺”地成了外国文学名著的“最佳串场演员”。

据统计,目前“撞脸”的名著有司汤达的《红与黑》、莫泊桑的《羊脂球》、托尔斯泰的《复活》、狄更斯的《大卫·科波菲尔》和《双城记》,涉及多家出版社。尽管地域不同、题材迥异,这些小说的封面均使用了同一张油画。画中服饰繁复、姿态优雅的男女二人被不少读者戏称为“最佳串场演员”。有人认出,这幅画是法国古典主义画家雅克·路易·大卫于1788年所作的《安托万·洛朗·德·拉瓦锡与他的夫人》,现藏于纽约大都会艺术博物馆。画中人拉瓦锡则是提出了“元素”定义、被称为“近代化学之父”的法国著名化学家。大量引进版图书封面使用国外名画,其中相当一部分不仅没有标注授权情况,连画作名称、作者、年代等基本信息也没有。

业内人士认为,这些荒诞现象不仅反映了有些编辑者的粗制滥造,更重要的是折射出当今出版界版权意识的淡漠和专业精神的缺失。

《宽容》的封面

实在让人难“宽容”

很多名著封面上的名画,不仅名称、绘者不详,一些出版人甚至对名画妄加裁剪,至于其搭配原则为何,更是不得而知。近日,有媒体以亨德里克·威廉·房龙的名著《宽容》为例,细数了“有幸”成为其封面的名画都是什么作品。

北京工业大学出版社的《宽容》,封面为法国画家让·皮埃尔·乌埃尔1874年绘制的《攻陷巴士底狱》,描绘的是1789年7月14日法国大革命中的著名情景。

中国华侨出版社“经典典藏”系列的《图解宽容》,封面画为罗马画家乔瓦尼·保罗·帕尼尼1734年所绘的《罗马万神殿的内部》。

长江文艺出版社“世界文学名著典藏”丛书中的《宽容》,封面画为《布朗洛伯爵夫人》,绘者为英国十九世纪唯美主义画家弗雷德里克·莱顿。

这三张画,横跨历史事件、建筑绘画和肖像画三大类别,几无任何关联性,却神奇地成为同一本书的封面画,不得不叹服它们的“缘分”。幸运的是,这三幅画在成为封面时未遭到任何裁剪。

但有几幅名画在有幸成为封面的同时,却不得不接受“切肤之痛”。

译林出版社的《宽容》,封面画为法国十九世纪画家约瑟夫·尼古拉斯·罗伯特·弗勒里的《宗教法庭对伽利略的审判》,原画的左右两侧都遭到裁切。

北京联合出版公司“新课标必读丛书”中的《宽容》,封面是德国十九世纪浪漫主义画家、拿撒勒画派的代表人物彼得·冯·柯内留斯的《兄弟相认》。原画不仅被大面积裁掉,保留下来的画面上还有一人被无情地从现场擦除了。

金城出版社的《宽容》,封面画为德国美术史上具有划时代意义的画家阿尔布雷希特·丢勒绘于1506年的《三博士来朝》。还好,封面对原画裁切得不算多。

世界知识出版社英汉对照版《宽容》,封面画为法国新古典主义代表人物雅克·路易·大卫所绘的《苏格拉底之死》,封面将原画的两侧和下边进行了裁切,位置靠边些的人物直接被开除出了画面现场。

中国华侨出版社“彩图馆系列”的《宽容》,封面画为尼德兰十五世纪画家盖特根·托特·辛特·扬斯的代表作《荒野中的施洗者圣约翰》。书封上,不仅背景被挖空,而且大概是为了照应封面的整体布局吧,圣约翰和陪伴着他的那只小羊羔还来了一个一点也不华丽的大转身。

(本报综合)

新闻推荐

若让我选择20世纪最重要的10位钢琴家,有一位就是“明月前身——哈丝姬尔”,因为要听莫扎特,必须要听哈丝姬尔,我认为哈丝姬尔代表了莫扎特的巅峰,同时也代表了古典主义的高峰。她是科尔托的学生(科尔托...

《红与黑》《大卫·科波菲尔》《羊脂球》都用了同一张拉瓦锡夫妇画像作为封面,且都进行了剪裁。

《红与黑》《大卫·科波菲尔》《羊脂球》都用了同一张拉瓦锡夫妇画像作为封面,且都进行了剪裁。

法国画家雅克·路易·大卫所绘法国化学家拉瓦锡夫妇画像。如今采用世界名画作为封面的书籍不可计数,且常有成套成系列的大小丛书推出,其中尤以外国名著为甚。外国名著配以外国名画封面,确有上档次、增气势之效。但近年来,有些世界名著封面画不是频频撞脸,就是内容不匹配、任意混搭,随便裁剪,甚至同画异书的情况也有。这一图书乱象,折射出一些出版者缺乏专业素养,只把图书当成快速消费品,粗制滥造,缺乏版权意识。

法国画家雅克·路易·大卫所绘法国化学家拉瓦锡夫妇画像。如今采用世界名画作为封面的书籍不可计数,且常有成套成系列的大小丛书推出,其中尤以外国名著为甚。外国名著配以外国名画封面,确有上档次、增气势之效。但近年来,有些世界名著封面画不是频频撞脸,就是内容不匹配、任意混搭,随便裁剪,甚至同画异书的情况也有。这一图书乱象,折射出一些出版者缺乏专业素养,只把图书当成快速消费品,粗制滥造,缺乏版权意识。