李昕:关愚谦的最后时刻

去年11月21日,旅德华人学者关愚谦先生默默地走了。

老关一向身体健朗,86岁,走起路来还像年轻人一样步履矫健。据他自己说,体检都查不出毛病。他的性格也极好,开朗、热情、乐观、豪爽,同时因为家族有长寿基因,他有充足的理由自信人生100年。

所以,他的离去,几乎对所有的人来说,都是个意外的消息。

凤凰卫视邱震海发文惊呼:关愚谦走了,这怎么可能?不久前还在微信朋友圈里,看到他晒出自己和夫人海珮春躺在自家的床上欣赏窗外风景的照片,那种悠闲自得的情态,怎能让人和一位即将离世的重病患者联系起来?

这照片我也看到。而且,因为偶然听到他癌症复发的传闻,我也曾以微信问候,时间就在半个月之前。然而他以语音回复我说:

“我们现在柏林,一切都好,只是觉得有点累,需要休息。你们都好吧,咱们保持联系。”

于是我不再相信那传闻。可是谁能想到这竟是真的!

关愚谦先生在上海图书馆演讲(2010年)

关愚谦先生在上海图书馆演讲(2010年)

一

2016年8月初,老关因为连续三天尿中带血,被夫人海珮春送进汉堡医院进行全面检查,很快被确诊为膀胱癌,医生认为需要尽快将膀胱整体切除,以防癌细胞扩散。手术时间被排定在几天之后的8月8日。

手术前一天,清晨老关便如约住进医院,中午开始做手术准备,吃下了清肠胃的泻药,只等挨那一刀了。但此时他心里颇为不安,因为对于手术的过程和后果一无所知,他觉得不踏实,需要和主刀医生面谈一次。但是左等右等,主刀医生一直不露面,傍晚6点多,来了一个助理医生,向他说明手术方案。听了这方案他有些吃惊,因为医生说手术后,他因为失去了膀胱,需要终生在体外带着一个尿袋收集尿液。体内的两肾和体外的尿袋之间,需要用一根塑胶管连接,这只塑胶管每3个月要更换一次。

他立刻意识到,终生带着尿袋,会严重影响社交,这对他很重要,因为他是很有影响力的社会活动家。更重要的是,换塑胶管等于是动一次小手术,每三个月换一次,如果他再活10年,就要做40次手术?这是多么可怕!何况,如此一来,他还怎么出国,怎么旅游,怎么回中国居住?

他不能接受这种安排,他需要的是有质量的生活,而不是苟且。

他急急和珮春商量,当晚9点,两人从医院逃回家中。他们决定采用自然疗法,这方面珮春有足够的经验。珮春学过西医和中医,且有行医执照。

于是,老关说“我成了我老婆的临床实验品”。每日在珮春的悉心照料下,坚持食疗、体疗、心疗三法,一切皆泰然处之,内心里抱定战胜病魔的决心。

10月初,有朋友介绍欧洲著名的泌尿科专家、柏林夏洛特医院的米勒教授为他诊病。检查后,米勒教授认为他膀胱内肿瘤较小,虽然仍需手术,但膀胱不必整个切除,只切1/3即可。这样,手术的后果就不再可怕,什么塑胶管和尿袋都不需要了。

但是老关夫妇听说肿瘤很小,认为是自然疗法生效了。仅仅不到两个月,肿瘤缩小了一半以上,这给他们很大鼓舞。他们想,看来这一刀是真的可以躲过了。

因而他们再次拒绝了手术,仍然回家自疗。

12月11日,我在北京参加一次朋友聚会,见到从德国归来的青年作曲家王珏。此时我刚刚看到老关在《欧洲时报》上发表的文章,称赞王珏作曲的一支乐曲在几天前举办的德国G20峰会开幕式上演奏大获成功,被称为“天人合一”的大手笔。忙问王珏,此行是否见过老关,他身体如何?

王珏说,老关在柏林陪了他3天,与他一同观看演出,一同出游,一点不见病态。老关自己说,他不久前患了癌症,但是目前已经痊愈。

刚刚4个月,竟然会有这样的奇迹?我立刻致信询问老关,这是真的吗?你是用什么方法创造奇迹的?

老关回复说,的确,他最近在医院反复检查过两次,医生还是原来的医生,仪器还是原来的仪器,但不仅再也找不到癌肿,而且连癌细胞也不见了!他信里说:

“我的方法是自然疗法。三疗:一是食疗,纯吃素,连鸡蛋黄油都不碰。现在已完全恢复正常,但还是尽量吃素,红肉绝对不吃;二是心疗,一定要天天开心,不要自找气受;三是理疗。每天散歩至少三刻钟以上,一定要坚持。关于食疗,网上查看,内容丰富。”

两个月后,老关夫妇来北京。这时我亲眼看到老关依旧容光焕发,神采奕奕。和过去不同的是,无肉不欢的他已经完全改吃素食。

珮春喜欢北京东安市场楼上的一间饺子店,以前我们常常在那里聚餐。这一次照旧,只不过点的饺子都是素馅的。后来他们再次来京,还特地约我们到王府井锡拉胡同一间素食馆子里会面。

他们夫妇俩的人情味很重,每次到京,总是带些“手信儿”作为礼品,早先大多是德国的巧克力之类,但自老关生病以后,“手信”都变成了药品、保健品,什么葡萄籽、软骨素之类都有,特别是一种超浓缩的碳酸氢钠片(小苏打片),剂量是国内常见的小苏打片的6倍。珮春说,欧洲人推崇碱性疗法,认为碱性食品可以抑制癌细胞生长。老关病后一直吃这种药,很可能他的癌细胞消失,与小苏打有关。她希望我们也能用来预防癌症。

这真是有些神奇的故事。

我在关愚谦先生上海寓所(2009年)

我在关愚谦先生上海寓所(2009年)

二

生病以后,老关一直乐观自信,他甚至说自己信命,早有“半仙”的人物给他算过命,说他的阳寿超过他活了100岁的父亲。但是患病仍然给他带来了一种忧患意识和紧迫感,他开始思考一个严肃的问题:假如自己很快离开这个世界,还有哪些事情没有做完?

他这一辈子,活得够精彩了:经历过人生磨难,创造过世间传奇,有美丽、善良、贤惠且富有才华的妻子为伴,夫唱妇随成就一番文化事业。作为教授,他培养出上千名学生,桃李满天下;作为学者、作家,他用中、德、英、意文出版了26本著作,其中有的著作在欧洲产生极大影响;作为社会活动家,他主持欧洲华人协会,广交中外文化名流,长期在中国香港、新加坡、马来西亚和德国的报刊开专栏,自己也名扬天下,至少有七八个国家和地区的媒体对他做过专文介绍。

关于他自己的经历,他此时已经写过两本书。第一本题为《浪》,副题是“一个为自由而浪迹天涯者的自述”,内容主要是介绍自己的前半生,特别是他在“文革”期间,偷用日本友人西园寺公一的公子西园寺一晃的护照逃亡国外的故事。

这本书他也以《在同一个天空下》为书名在德国出版,长时间以来都是亚马逊书城的五星级畅销书。

另一本书题为《情》,副题是“德国情话”,主要讲他只身一人到达德国后在举目无亲的环境中艰难地生存下来,开始新的人生的过程。他出乎意料地进入大学学习,获得博士学位和汉堡大学的教职,又遇到了美丽的德国姑娘海珮春,与她经历了浪漫曲折的爱情,最后两人以共同的志向走到了一起,成为中德文化交流的使者。书中把家国情、爱情、亲情、友情融为一体,写出了一系列感人的故事。

《浪》出版座谈会(2001年,香港)

《浪》出版座谈会(2001年,香港)

但是他的故事并没写完。他早就想好了要写自己的《人生三部曲》,《浪》和《情》只是之一和之二,第三部虽已着手,但尚未完稿。

他还有许多史料需要留下来,许多故事需要记下来。

例如,他和德国总统施密特成为朋友,他对施密特进行过多次访谈,并收集了许多相关的资料。他曾对我说,自己完全可以写一本《施密特与中国》,但是这些他在以前的著作中都没有提及;

再如,他曾经与基辛格交谈,探讨中美关系,曾经采访过波兰总统瓦文萨、保加利亚总统热列夫等一些国家政要,虽然当时曾经写过访谈文章,但是背后的故事还不为人知;

还有,作为欧洲华人学会的发起创办人之一,他曾长期担任会长,是其中的灵魂人物。三十年来,他在霍英东基金会的支持下,在欧洲巴黎、柏林、日内瓦、维也纳、里昂、汉堡等各大城市,多次主办了中西学术文化研讨会和中国文化节等大型活动,为中欧文化交流做过重要贡献。这些他过去也很少说起;

特别是他与海内外文化界名流的交往,那更是一段佳话。自从改革开放之初中国打开国门以后,中国的作家、艺术家到访德国,几乎没有不到老关家做客的。他的家汉堡银河街24号,被人认为是中国文化中心,老关和珮春夫妇忙前跑后,张张罗罗,为大家提供了许多帮助。他不仅热心服务,而且对他们进行访谈和对话。他告诉我,光是这些作家、艺术家的访谈录音带,他就保存了100多盘。可惜多年来没有时间整理,这可真是一笔财富呢。比如赵丹、艾青、刘海粟等谈论自己的艺术人生,这样的史料在今天简直不可多得。

由此,老关与许多作家、艺术家结下深厚友谊。事实上,和他聊天时,你若提起一大群现代名家,他可能会漫不经心地告诉你,这些人都是他的老朋友。开始我曾担心他是不是夸口,但是验证一下马上知道此言非虚:当年我在三联书店出版他夫人海珮春的回忆录《德国媳妇中国家》时,想找几个名家联袂宣传,我随手打了几个电话,分别给王蒙、冯骥才、刘再复、铁凝、王安忆,他们一听关愚谦的名字,都二话不说,同意在珮春的书封底上写一段推荐语。

老关也曾给我看过一本小相册,那里面清一色是画家、书法家赠给他字画的照片。从宋庆龄、郭沫若开始,到刘海粟、黄永玉、范曾、吴祖光等等,名家云集,作品争奇斗艳。整整一本,令我惊叹。他说这些都是名家们主动赠送的,每一幅背后都有趣闻,他曾经想为了这些字画写一本书,题目就叫《愚谦藏宝》。

所有这些,都是久积在他心中的故事。可写的太多了。但是最紧要的,还是完成《人生三部曲》。

病中的他不敢耽误,一直在紧张地写作,又用了半年时间,终于将回忆录的第三本定稿,大约30万字。

我和关愚谦夫妇在香港合影(2015年)

我和关愚谦夫妇在香港合影(2015年)

书名叫什么?前两本是《浪》和《情》,第三本只能是一个字。这件事让他颇费神思。他回中国,每到一地,必向朋友征求书名。因为我是当编辑的,他总是格外重视我的想法。头一次谈及此事,我略一思索,给出的建议是一个“路”字。我说:““路”,作书名可以有三个意思:一,海外生活之路;二,中德文化交流之路,向德国介绍中国,对中国介绍德国;三,个人心路,华发苍颜情依旧。”

老关低头略一沉吟,对我说,你再想想吧。看来是不满意。

又过了几个月,他再次来北京,和我一起吃素餐。当时稿子已经同时交给北京的东方出版社和香港三联了,但是书名还未定,他问我,书名他想就叫做《命》,如何?

他说他相信命运,他的命硬,命好。从“叛逃”出国而能被祖国重新认可和接纳,到流浪德国而能成为大学教授、学者,一直到最近的奇迹:患膀胱癌后逃离手术台,疾病却不治而愈。这不都是命吗?

我不赞成,说书名与其叫做《命》,不如叫做《缘》。“命”这个字太消极,有“宿命”的含义,好像他的一切都是等来的。而“缘”是可以积极、主动建构的关系,也是可以改造命运的关系。你这一生,还不是处处主动地广结善缘吗?大的方面,你在中欧、中德文化交流上为双方结缘,小的方面,你与珮春的佳缘,你与众多朋友的良缘,不正是你精彩人生的证明吗?

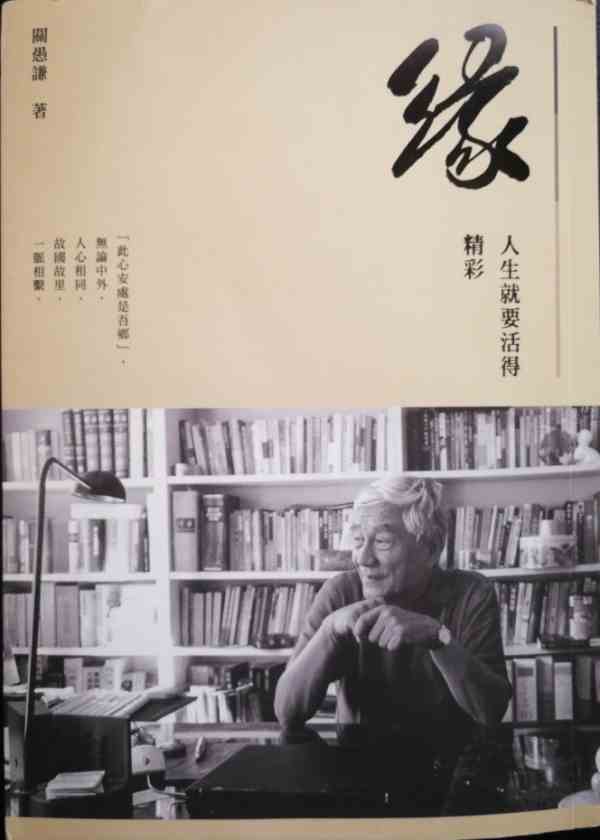

香港三联版《缘》封面

香港三联版《缘》封面

我一番话,说得坐在老关旁边的关迪谦老先生连连点头。他是老关的大哥,也是老编辑,曾经担任过北京市委的《前线》杂志主编。

可是老关仍然望着我沉思不语。我想,他是想用一个字给自己一生做总结,不能不慎重。

不过后来老关告诉我,他采纳了我的意见。书名是《缘》,他又加了一个副题:“人生就要活得精彩”。

三

在生命的最后两年,老关优先考虑的三件事是:《人生三部曲》的完成、旅游、会友。

他热爱生活,热爱大自然。世界这么大,这么美,还有许多地方没去过,他想多看看,再看看。

于是他一边进行着“三疗”,一边和珮春踏上旅途。一年中,他们去了很多国家,不仅到巴黎去看宫殿,到维也纳去听新年音乐会,而且还去了大洋彼岸的美洲,从墨西哥到古巴,再到哥伦比亚。一路上,老关以极大的兴致,沿途以微信相册作连续报道。接着他们又乘坐邮轮去北极旅行。老关在微信里一连9天发表《北极日记》。从日记中,你可以感觉到他在贪婪地欣赏、深深地依恋着这个美丽的世界,同时,你也能了解到在茫茫的苍天下,在皑皑的冰雪中,他仍然关注着社会,思考着人生诸多问题。

他明白,他这一生,活得有滋有味,活得自信满足,倚重的是海内外的朋友。在他意识到自己可能来日无多的时候,他更是迫切地希望和各地的朋友相聚。所以他的旅游,有时也是为了会友。

这两年,他几次回到中国,到过香港、上海,也来北京,每到一地都邀集大批朋友团聚。一起吃饭,聊天,每每其乐融融,大家尽兴而归。这些朋友,可谓旧雨新知济济一堂,上至耄耋老人,下至青年学子,大家都“老关”、“老关”地称呼他,似乎都把他当做自己的“哥们儿”。因为我本人也经常跻身于其中,所以我总能直观感受到老关带给人们的快乐和亲切感。他豪爽、坦率的性格,他幽默、风趣的个性,他丰富的人生阅历,他富有睿智的思想,都使他成为一个众人喜爱的老人,无论走到哪里,周围都有粉丝。

关愚谦夫妇一同签名售书(2010年,上海)

关愚谦夫妇一同签名售书(2010年,上海)

在老关的朋友中,有一个特殊的群体,这就是他的老同事。老关1968年出走德国前,在一个被称为“和大”(中国人民保卫世界和平大会)的政府机关工作。那里的同事,都是他青年时代的伙伴。80年代以后,老关获准从德国归来探亲,他又和“和大”的老同事们恢复了联系。此后再来北京,他总要请老同事吃一餐饭,叙叙旧。

但是,这批人中有一位老同事,自1968年以后,半个世纪始终未与老关见面。她就是著名学者、美国问题专家资中筠先生。

老关对资先生是格外重视的。他说当年,资先生是他们那批年轻人里最拔尖的人才。当时在“和大”,资先生为领导人做口译,而关愚谦则在办公室,为安娜·路易斯·斯特朗、西园寺公一等常驻中国的外宾提供服务,他们有过大约6年的同事关系。

老关知道我和资先生熟悉,有一次曾问我,你和资先生谈起过我吗?她怎么评价我?

我回答,她说过你在“文革”初期也曾经活跃过,参加过“造反”。评价你只说你俄文不错,也懂英文,现在大概德文也学好了。没说过别的。

老关听了不语,从他的眼神里,我感觉他似有心事。

后来我听资先生说,就在老关最后到北京会友的时候,他租下和平饭店的总统套房,把“和大”的老同事一起请去,吃饭,饮茶,聊天。这一次,他特意请资中筠先生参加。

席间,聊的都是当年旧事。忽然资先生问老关,你“文革”时为什么会给我贴大字报?

老关承认这是头脑发热所做的荒唐事。

资先生认可了他的解释。这对老关,可谓相逢一笑解心结。

老关非常享受这样的朋友聚会。从2017年11月到2018年2月,他和珮春一直在上海、北京、香港、新加坡,不停地和朋友聚餐、聚会,开心地畅谈,爽朗地大笑。3月2日,他从香港发信给我,说3月9日到北京,一定要见面!“见面”两个字后面还打了惊叹号。

然而这一次见面,我因与其他安排冲突,竟然错过了。我万万没有想到,这一错过就是永远。

几天后老关回到汉堡体检,意外发现膀胱癌复发。医生建议,还是要动手术。5月,膀胱被部分切除,手术成功,老关恢复得也很快。但是不知为何,他体内总有感染,时时发低烧。到了9月,开始高烧不退。注射许多抗生素,效果不佳。

这一次发病,老关有不详的预感,但他极其冷静。3月底,他曾发信给香港三联的编辑李安,说自己的时间不多了,希望《缘》能快一点出版。此外,他未对其他人谈论自己的病情。包括我的询问,他也含糊其辞地搪塞。

谁也没有想到,他的病情很快就恶化了。10月份刚刚从汉堡出院,11月份又进入柏林的医院。这次是因为走路不稳,且日益严重。检查后医生发现他的癌细胞已经扩散到整个脊椎。

此时老关肯定意识到,这是他最后的时刻了。但他已经可以从容、坦然地面对那一刻。因为《人生三部曲》已经出版,他也去了想去的地方,见了想见的朋友,心灵得到许多安慰。此刻,他反思人生,觉得自己一辈子“行善事,结善缘”,“这辈子没有白活”。他从无害人之心,没有做过亏心事,无愧于中国和德国两个国家,足以心安。

去世的前三天,儿子关新从上海飞到柏林,来送他最后一程。他获得极大满足,兴奋地与儿子热聊。两人甚至长时间讨论中美关系问题。

关愚谦先生追悼会在汉堡一间教堂隆重举行

关愚谦先生追悼会在汉堡一间教堂隆重举行

去世的前一天中午,他的主治医生前来看望。问他,“你感觉还好吧?”他点点头。医生说,“咱们天堂见。”

老关明白,他需要向世界告别了。于是,他带着对天堂的憧憬,平静地睡去了。

我想,在那最后的一刻,老关对于珮春,对于他的亲人和友人,仍会有许多的不舍,但是对于自己的人生,他既没有悔恨和哀怨,也没有遗憾。(2019年2月16日)

新闻推荐

本报那坡讯近年来,那坡县政协认真贯彻落实中央和自治区、市、县委关于党风廉政建设工作的各项部署,坚持党要管党、从严...