迁移者之地:日常生活中继续前行的力量

2019年1月20日,澎湃新闻市政厅与第12届上海双年展合作发起的城市项目“你的地方”的第一场平行活动在上海当代艺术博物馆进行。

借由自己的工作成果,四位影像工作者分别回答了对在上海的“迁移者”这个命题的思考。这其中不仅包括新上海人,外来务工人员以及他们的子女,还包括在城市更新过程中不得不在地理位置上平移的老上海人,在上海开店很多年后回老家的店主,人走屋空后留下的流浪猫狗,以及许许多多与我们擦肩而过的人。通过影像创作者的眼睛,我们更长久地注视彼此。以下为本次活动部分文字节录。

贾茹:我和外来务工子弟活动中心的缘分

今天很有幸来到这边,跟大家享一下我作为一个新闻摄影工作者,这些年拍到的为上海外来务工子弟开办的久牵志愿者服务社的一些影像。

我第一次接触久牵是在2011年。先说我和久牵的缘分,八年间的四次拍摄和那九个孩子。“孩子”这个称呼,就好像我是一个大人一样。我第一次接触久牵的时候,我自己是一个研究生。那个时候我跟他们普遍的年纪应该差六到八岁之间。

这九个名字,以时间顺序来讲,是2011年的何世丽,2016年的武子璇,2017年的林创创、王欢、郭静怡、苏童、翁宇、班富俊、丁莹鑫。

这九个人都来自久牵。我觉得,他们每个人的命运都有很大差别。就像武子璇说的,他们有的人做的选择是父母做的选择,他们可能是随波逐流。有的人做的选择是他自己的选择,而他们选择超出他们父母的预期。而这个选择直接影响到了他们今后走一条什么样的道路。

我接触到的久牵的学生,不止他们九个人。有的已经工作,有的已经结婚生小孩,有的已经离婚了。

久牵很神奇的一点就是,离开久牵的孩子,包括因上世界联合学院,去加拿大,去美国读书的孩子,在暑假和寒假的时候,都会回到久牵。他们依然跟这个地方保持着联系。就是他们好像在一个流动的大楼里面找到一个定点,通过这个定点跟这个地方发生一个深刻的关系。

我2011年拍摄的第一个学生,叫何世丽。她其实是最早和武子璇做出了一样的选择。我记得她跟我说,她母亲生第三个小孩的时候,小孩流产了,身体不好,她跟母亲回到了四川老家。她现在在读一所大学的护理专业,没有毕业。这是她当时住的地方。

何世丽 澎湃新闻记者 贾茹 图

何世丽 澎湃新闻记者 贾茹 图

何世丽2011年在上海的居住环境 澎湃新闻记者 贾茹 图

何世丽2011年在上海的居住环境 澎湃新闻记者 贾茹 图

我跟她一起在这里住了两个星期。城市里面的农田,尤其上海城市里面的农田,是让我印象很深刻的。那个时候的邻居,就是像林创创说的,就是街上的环卫工人什么的,有小孩,有狗,可以洗衣服,可以种地,有点不像上海,像是另外一个村庄。

当时久牵的张轶超老师来他们家家访,跟她的父亲谈,问到底要怎么选。因为中考的时候,他们几乎全部的人的父母,都达不到上海居住证的关于随迁子女中考的标准,所以他们必然面临的一个选择就是,是留在上海念中专、放弃高考,还是回到老家参加高考。

我为什么想要拍他们?公益组织有很多个,我当时接触到久牵,是因为我们导师带我们跟上海的公益组织都兜了一圈,跟很多人接触。久牵当时的学生给我的印象是,我感觉不到他们身上那种应试教育的压抑的氛围。我感到一种很新鲜、很自由的东西。可能那个东西把我吸引了回来。当时我已经离开了上海。过了差不多半个月,我又下定决心,我想回来看看,为什么这个服务社的孩子是这样的。所以久牵的宗旨,就是自由的探索,自由的表达,自由的创造。

我觉得在武子璇身上,钢琴可能给她留下了印记。或者说,任何一门课都会这样。他们在久牵上的钢琴课、哲学课、历史课、逻辑思辨课,这些东西在一个正常的高中里,尤其是要接触高考的高中里,我觉得都不是常见的课程。这些东西在他们身上留下了很自由的东西,很新鲜。我见证了他们人生中的一些关键的选择,而久牵让他们多了一些选择。

当然,久牵之外还有一亿个名字。这个数据来自《风中的蒲公英》(上海文化出版社,2018年出版),这本关于流动儿童的书里,陆铭教授的文章。这一亿儿童包括数量超过六千万的农村留守儿童和数量超过三千万的进城务工人员的随迁子女,两者加在一起的量就在一亿左右,占全国儿童的三分之一。

作为一个观察者,我觉得有机会接触到久牵,是某种程度的幸运。

扫码支持久牵志愿者服务社“蕙兰的绽放项目”

扫码支持久牵志愿者服务社“蕙兰的绽放项目”

施佳宇:老西门的小生灵

我在大学里刚开始拍照的时候,喜欢拍城市的风光,会跑到高楼上去,获得更多的拍摄角度。毕业之后,我进入了一家上海的建筑公司,那家公司专门造高楼。而我接触了两个项目,一个是厂房,一个是地铁,跟高楼都没有关系。

后来,我进入了徐汇区一家历史建筑修缮公司,专门跟老房子打交道。从那时开始,我也慢慢地对上海的老城厢、一些老的建筑开始感兴趣。2017年年底,我开始跑到老西门去拍照。

其实三年前我去过一次老西门,那时候还没有动迁。动迁的消息一直有,十年前就有,消息一直在那里,一直没有动成功。三年前那里还很热闹,人和人之间走路都很拥挤。那个时候没有拍,现在挺后悔的。

动迁以后,很多地方都“敞开”了。有些人也愿意吐露自己,展现自己,他们也觉得这个地方应该用影像留下来。我从2017年年底到现在,总共拍了一年多的时间。

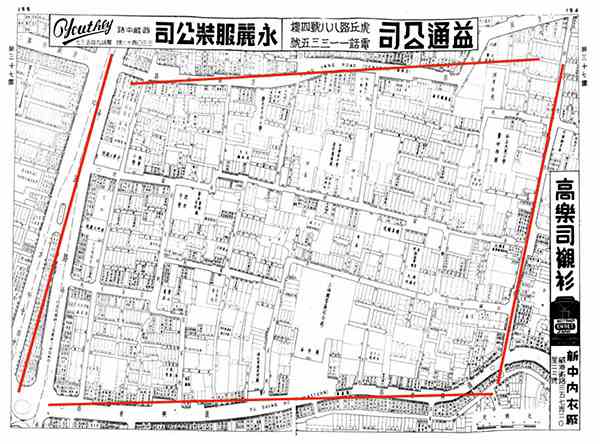

《上海市行号路图录》下册第37图

《上海市行号路图录》下册第37图

这张图刚好就是现在老西门动迁的那块区域。中华路、方浜中路、松雪街和复兴东路围合而成的这片区域,2017年年底,第一批开始动迁。

我把老西门当成一个真正意义上的项目去拍。我当时的期待就是,我想把老西门(拆迁)整个过程都拍下来,拍得面面俱到,甚至要绝对的客观、绝对真实的记录。后来发现这是没有办法做到的。

老城厢里面经营着很多的烟纸店。我的感觉,不是为了盈利,而是因为一年一年开下来,他们不想有什么变化,早就习惯了。烟纸店像大家交流的中心,大家喜欢聚在烟纸店前聊聊八卦,也聊聊其他事情。

飞飞烟杂店 施佳宇 图

飞飞烟杂店 施佳宇 图

跟我故事最多、关系最深的一家店,是在金家坊146号的“飞飞杂货店”,这家店的主人还有他们的孩子今天也都来了。这张照片是他们家的猫、外婆,还有小妹妹。

我从《上海市行号路图录》里考证了一下,146号在地图里没有记载,但那时的144号和142号都是杂货店。

这家店最有意思的就是,他们的两个小孩子跟我也结下了深厚的友谊。后来我知道他们家要搬的时间了,一直想给他们拍个全家福。

那天去他家之前,我在脑子里想了很久,要用胶片,要足够地郑重,给他们家里拍一张足够好的全家福。我觉得,拍全家福的那个时刻应该是很神圣的时刻,我想了好久,各种各样的版本。

飞飞烟杂店全家福 施佳宇 图

飞飞烟杂店全家福 施佳宇 图

后来那张全家福很短暂就结束了。因为哥哥和妹妹根本就没有耐心拍,哥哥在做鬼脸,妹妹那个时候已经没有耐心了。很有意思,这样的照片很真实,不一定大家的表情都要很到位。

飞飞烟杂店的最后一天 施佳宇 图

飞飞烟杂店的最后一天 施佳宇 图

在他家搬走的前一天晚上,算是一个告别。那天下着雨,我还是到他家玩了两个多小时。哥哥和妹妹可能对搬家没什么概念,我知道,外婆在那天晚上应该是很不舍的。外婆那天话不多,哥哥和妹妹在那里疯(玩),(外婆)有时候理理东西,有时候坐在那里发呆。我觉得可能外公和外婆是在这里生活得最久的人,她可能会想起以前带女儿,带儿子,现在看到外孙、外孙女,会想到以前的一些事情。

飞飞杂货店搬家的第二天 施佳宇 图

飞飞杂货店搬家的第二天 施佳宇 图

第二天他们家的东西全都搬走了,垃圾什么的都扔掉了,妹妹还是很好奇地回到了店里。我觉得这张照片有一点伤感,外婆看着外面,妹妹在里面寻找着一些东西。后来搬出来了很多有意思的东西,都是她舅舅小时候的玩具。这是我给他们在老西门拍的最后一张照片。

后来我和妹妹以及她的妈妈也加了微信,她们会经常找我聊天。妹妹和我有了一个约定,说她要让我拍照片拍到十岁,十岁以后她继续给我拍。

我大部分的照片都在拍老西门最后一年发生的那些很有意思的事情,也不是说拍拆迁这个主题。接下来的部分“老西门的小生灵”,讲的是老西门的人和动物。

吴伟钢是一个非常有意思的“鸟大叔”。前阵子,他跟我讲了一些过去的事情。他出生在老西门的时候,祖上是开印刷店的,他家在老西门有很多很多(家产),公私合营之后被没收了一些,他家就只有很小的一间房子了。以前他在崇明插过队,下乡过三年,回到上海之后,在复兴岛上的渔轮厂工作。退休了之后,他做过保安,后来身体不好。他说自小就喜欢鸟,退休之后就开始养鸟。他养了很多鸟,有一些八哥会听他的话,他会像溜狗一样出去溜八哥,带着八哥过人行横道。

“鸟大叔”吴伟钢 施佳宇 图

“鸟大叔”吴伟钢 施佳宇 图

这张照片就是他在旁边的路上放他的八哥,八哥围着他飞,正好有三个路人在看他。爸爸看着鸟,两个孩子在看着鸟大叔,那个瞬间正好被我拍到了。他的家里其实很窄,就是吃饭的桌子、冰箱、床,都是挤在一块儿的。他的婶婶今年已经96岁,家里仍打理得井井有条。他们会翻出一些老照片来给我看,估计都是祖宗的照片。她76岁的时候居然还在画画,家里挂了很多她画的水墨画,是一个心态非常好、又非常有意思的老奶奶。

徐明:百人一语

城市里面有很多的边缘人群,他们并不在少数,但他们却没有力量去发声。

我之所以喜欢把自己叫做“马路记者”,因为我每天都在马路上,我过去在日本做过很长时间的记者,可能跟那段经历非常有关。

我拍这样类型的题材,我把它叫做一种“社会介入法”。贾樟柯说的一句话我很喜欢,是对他拍摄纪录片的总结,他说:“拍纪录片,不仅是对现实的反映,更是对现实的重塑。”

为什么说这是一个重塑?现实本身,或者说历史本身,是一个非常琐碎、繁杂的体系。琐碎的信息本身是没有意义的,当把它有逻辑、有条理地组织起来时,能够重塑出对于现实本身的观点。

其实我说的“社会介入法”,本身是以人为中心的。拍摄出来的内容和照片,凸显这个人物的特质,更重要的是反映背后的历史信息和时代特征,以及社会问题。

拍完照片之后,到了档案的记录和整理的过程,还有一个最重要的,就是回访。自己真正关心的事情,即使出了新闻热度的时间,仍要回访。在很多次的回访以后,才能了解整个过程和事情的后续,以及事情的结局。

我大概花了四年多时间,做了很多采访。我抽取了其中的一百个人,做成了《百人一语》这本书。他们代表各自的立场、各自的维度、各自的时代,像悠久历史的时间切片一样。他们也是散落在这个城市里面的普通人。

这里边有很多故事,还有他们的一些标志性话语,“百人一语”就是一百个人每个人说一句话,把有代表性的话说出来。

“死磕系”工程师 徐明 图

“死磕系”工程师 徐明 图

这个老先生是一个非常极致的人。他家里也要拆迁。他原来是上海无线电27厂的一位退休工程师,做了40年的工程师,退休之后他就只干一件事,就是打行政诉讼官司。他甚至帮别人打官司。

在他去世的那一瞬间,手里还有三个官司。两个是他的,还有一个是他义务帮别人打的。他可以对物权法,还有所有和拆迁相关的法律条文、条例,加上新闻,全部倒背如流。他对于某一个法律某一条某一款,写了什么东西,完全可以脱口告诉你,不需要看任何资料。

他从来都是使用法律的手段(维护自己和他人的权益),没有进行过一次上访,没有进行过一次非正规的诉求方式。他手上的两个行政诉讼,一个是拆迁本身的合法性的行政诉讼,另外一个是补偿的行政诉讼同时在打。其中一个案件现在是打到南京最高法庭,另外一个案子在上海中级法院还在审理。

这样的一个非常执着,而且充满正义感的人物,他帮别人打官司是不收费的,是完全义务的。在我的理解当中,他实际上是一股推动法律健全的民间力量,我觉得这样的人可能在全上海找不出一两个。他的作风跟工程师的背景有关系,只讲道理,只讲法律,而不讲其他的东西。这就是法律精神本身。所以我把他叫做“死磕系的工程师”。

但是“死磕系的工程师”在一周多之前,心脏病突发去世了。我当时不在上海。接到这个消息的时候,我也来不及参加他的葬礼,但是我个人的心情在非常长的时间内不能平复。对我个人而言,他的离开不光是一个非常重要的题材的损失,而且是一个导师和一个战友的去世。

景云里娄先生 徐明 图

景云里娄先生 徐明 图

还有一些像这样的,出于一种自发性的保护,为人们对当代历史做介绍的老先生。这个场景在景云里,鲁迅在上海的第一个故居的对面。景云里其实并没有被批为一个景点(仅2004年被列入上海市虹口区区级历史遗址纪念地——编注),他每次都会义务介绍景云里的情况。

这个小弄堂里出过六个文化名人,那时大家都是邻居,包括鲁迅、柔石、冯雪峰、叶圣陶、茅盾,全部都在总共大概只有30多米深的小弄堂里面。这样的地方竟然不被大家所知,这个老先生就扮演了这样一个普及历史知识的角色。他自己也是一个很有故事的人,他过去整个生涯都是在运动的翻弄当中,经历了非常大的波澜。

我刚才说的社会介入法。我自己给它取了一个名字叫“共享型的介入法”,就是怎么介入到这样的一个人物所在的环境和他们的家庭,甚至说影响到事情本身的内部,主要是靠是互相认同,互助,和持续关注。

很多情况下,我觉得刚才说的那位去世的老先生,他对我的帮助,比我对他的帮助要大。

郭静:72小时的奇遇

《72小时》从2017年11月1日开播到现在,共播出了47集节目,总共拍摄了可能超过三千个小时(的素材),遇到了可能超过一千五百位的访问者。

以往我是做纪录片的。其实我做纪录片十几年,最终也只完成了五部纪录片,五部长片,每一部片子投入的时间可能都超过了三年。但是《72小时》这个栏目不一样,不是纪录片,它是一个纪实的栏目。

我们每次都会在一个公共空间,比如便利店、车站、地铁站、商场或者餐厅,来拍摄一集《72小时》。在这个地方,我们会随机地采访来到这里的人,也许是顾客,也许是路人,也许是在这里的工作人员,询问他们两个层次的问题。

第一个层次是,你为什么今天会来这里?今天你来这里做什么?这也关联到我们选择这个地点的原因,反映出人和地点之间的关系。

第二个层次是我们更为关注的,也就是我们正在面临的故事。请问你是谁?你今天来到这里是做什么工作?你现在有什么焦虑吗?你有困境吗?或者说,有什么今天特别让你开心的事情,让你来到这里?

当然,我们了解的是他此时此刻这个情境之下片段的人生。每一集我们会组30-40个不同人的故事放在一起,以此来形成“此时此刻”,“当时当刻”上海某一个地点的截面。

我们发现,其实很多时候,大家有共同的困境,我们有共同的遭遇,也有共同的难题,当然也会有共同的让我们开心的事情。

另外我们也会发现,其实每个人都是个体,我们面临的问题都带有各自的特点。当我们把这些人物的群像浓缩在一起,浓缩在40几集节目中的时候,我们看到的是这座城市的缩影。

在我们这个栏目刚刚开办的时候,很多人为我们担心,大家都说,你们每一集选一个地方,会不会选题越拍越窄,没有更多的地方去拍摄?当我们拍摄了一年之后,我们发现可以拍摄的地点越来越多。哪怕是同样的便利店,也许在一个医院对面的便利店和在一个学校门口的便利店,拍到的故事和人生是完全不一样的。

这个栏目对于我们来说最刺激的一点是,我们不知道我们今天会遇到谁,因为这是一个完全邂逅式的一个纪录片式的节目,事前没有脚本,没有故事。只有在选择地点的时候会有一些预判,我们得到的故事却是超乎我们意料的。

举个例子,有一集叫“治愈人心的美食广场”。我们预想会在那边拍到很多上班族,他们也许一天三顿饭,或者一天两顿饭是在这里解决的。但是实际上当我们来到那个美食广场的时候,我们看到最令我们感动的,并且愿意接受我们采访的人群不是他们,而是在那边睡觉的人,就是饭点之外,在美食广场睡觉的人。

治愈人心的美食广场 《72小时》视频截图

治愈人心的美食广场 《72小时》视频截图

他们中有来对面菜场卖菜的阿姨,她一天只睡一个小时。还有孤独的留守老人,因为他们的孩子都在国外,他们每天去那个美食广场找人聊天,去社交。也有一个在那边等着上班的人,因为她怕迟到,其实11点钟上班,但是每天10点钟就到达那个美食广场,在那边吃早餐,化妆,去楼上开始她一天的工作,这样就不会迟到。

我们来到每个拍摄点的时候,遇到的是不同的人生,看到的是我们共同的生活。

有位阿姨是我们拍摄一个24小时营业的宠物医院的时候遇到的。深夜的两点,那一天她抱着她养了18年的狗来到医院,想要给它做安乐死,之所以选择在深夜,就是不想让别人知道她来做这件让她非常揪心的事情。很不巧我们的摄制组在那边,当然最后非常感谢阿姨分享她的故事,我们全程记录了她和她的爱犬告别的故事放在片子里面。这个片子最后在我们合作的平台上,总共获得超过了五千万的观看的次数。

24小时宠物医院 《72小时》视频截图

24小时宠物医院 《72小时》视频截图

真实的生活可能是大家共同关注的。其实这些生活本身充满着力量。所以我想说,我们这个栏目想要完成的也就是日常生活赋予我们的力量,赋予我们继续前行的力量。

去年我们开播一周年的时候,做了一个展览《72小时的奇遇》,把我们拍摄过的一部分人物做了一个图片和文字的展览。另外我们也开始了栏目的公众号的运行,在这里我们每周一到周五,会推出“一人一故事”,也就是一张图片加上一段个人的描述。如果有视频的话,会加上视频,每天一个,逐渐地通过一年两年的积累,可以给大家更多的观看方式,也是更多的故事。

关于“你的地方”

关于“你的地方”

“你的地方”,是第12届上海双年展的城市项目之一,由上海当代艺术博物馆与澎湃新闻市政厅栏目共同发起。

我们邀请七位社科及人文领域的学者和实践者成为观察员,并招募艺术家及公众,以1939年初版、1947年第二版的《上海市行号路图录》为基底,对上海进行自主的调查,重新认识和表述那些与自身有关的地方,并发现和勾联起自我主体形成的线索,并增强人们对上海空间演变的不同脉络的理解。

第12届上海双年展城市项目

作为上海的城市名片与文化品牌,上海双年展始终致力于让当代艺术文化与蓬勃发展的上海城市发生积极的对话。上海双年展“城市项目”始于2012年,是上海双年展的有机组成部分。第12届上海双年展将携手上海斯沃琪和平饭店艺术中心、上海油罐艺术中心、补时、上生·新所、思南公馆、米盖尔·德·塞万提斯图书馆、澎湃·市政厅等合作伙伴,在城市各处设立展览馆、影院、实验室、发声场,出动历史考古队与地方行动者,为公众提供别样的观察生活视角,再次挖掘上海的人文魅力。

新闻推荐

本报讯(记者贺卓)伴随着社区大妈热闹的秧歌,近日,由王家坪社区居民自编自演的社区春晚热闹开演,并在“掌上宝塔”平台直播。“...