杨念群《再造“病人”》:从近代医疗变革看现代中国的构造

“疾病的隐喻具有道德劝谕和惩罚的意义。内心最深处所恐惧的各种东西如腐败、腐化、污染、反常和虚弱全都与疫病画上等号,疾病本身成了隐喻,然后借疾病之名,这种恐惧被移植到其他事情上,疾病于是变成了形容词,具有被当作隐喻使用的最广泛的可能性,它们被用来描绘那些从社会意义和道德意义上来说不正确的食物。”

如同苏珊·桑塔格所称的,“疾病”一词具有高度隐喻性,而对疾病进行治疗的过程也常与一时一地的社会文化、科学发展程度高度勾连,近二十年,医疗社会文化史也因之成为史学研究中的热点,杨念群的《再造“病人”:中西医冲突下的空间政治》即为其中最具影响的写作。

杨念群围绕着“空间”这个关键词所要讨论的是,现代医疗卫生秩序的建立过程是对乡村、城市中的原生的、秩序散漫的社区进行重新规划和进行监控的过程;是与原本在乡村大行其道的中医、巫医、阴阳生、接生姥姥等争夺话语权、并以行政化的卫生社区取代其地位的过程;也是传统社区秩序、道德伦理关系逐渐为对生命数字化和量化分析的“现代生命控制”所替换的过程。

“当西医的第一把手术刀切入中国人的身体,它就变成了一个现代化事件”,这个现代化事件持续推进,自我调适以适应中国地方社会(如利用中国地方官员和士绅来购买土地、为了减弱民众对于现代医疗手段的排斥在村口大树下公开进行手术),甚至最终他们来到中国的初衷也被迫改变,之后“协和模式”的建立,兰安生、陈志潜的新的“预防医学”在中国城市和乡村确立卫生社区并取代原来的自然社区。

反观中国方面,起初中国政府绝非首倡者。20世纪以前中国城市中并不存在用国家统一控制的医疗网络体系,20世纪三十年代,各种公共卫生机关才开始建立,卫生行政的独立也屡被提倡。而这种先是由西方医学专家牵头并在中国各地圈地实验(如1925年,兰安生首倡,并与北京市政府磋商,将北京内城规划为一个“卫生示范区”以现代防疫、医疗手段进行监控和医学实践)并最终被政策保护和推广的模式多少还令政府有些被动,到20世纪50年代,政府已经能熟稔地将一场非常规的细菌之战经过情感动员和“群众路线”,变成常规化的“爱国卫生运动”以有效地施行卫生政策。

《再造“病人”》插图

一直被认为是“被动挨打”的普罗大众,也表现出在近代史的叙述中少有的反抗性,中国民间固守的道德伦理、丧葬仪式,信奉的熟人社会中的医生及治疗方法共同构成了鲜明的“地方性”,并持续对西方医疗空间的进入进行冲击,屡次发生的教案事件便是这种冲突的表征,这也促使无论是西方传教者、医生还是中国官方都需要考虑民众的接受能力做出妥协。如杨念群的叙述中,“即使在最为激进的政治口号的规范下,或者在貌似最政治化的行为表达中,仍潜藏着传统行为逻辑的影子。这些影子不但不是和”现代中国”的政治传统相对的,而且很可能成为塑造”现代传统”的一种重要元素。”当然,医学的现代化过程也必然伴随着诸多令人唏嘘的隔离、驱逐、野蛮化地介入,在杨念群的写作中,阴阳生、收生姥姥们也为自己辩白,毕竟在过去的千年间,他们作为传统的执行者之一,是乡村秩序的重要组成。如作者认为的,现代政治不仅是行政体制运作的问题,而且也是每个“个人”的“身体”在日常生活中如何面临被塑造的问题,包括政治对身体进行的规训与惩戒。而在乡土中国,“个人”又很难从社区摘出来,因而整个现代医学的变革似乎都与社会空间的重新规划和医学监控密切相关。

“近代以来医疗领域发生的所有变化 , 与其说是中西医冲突和融合的历史结果 , 毋宁被看做“现代中国”完成基本构造和建设任务的一个重要步骤。”杨念群也在书中谈及。

《再造“病人”》书封

对陌生空间的恐惧与接纳黄仁宇在《万历十五年》中写:“这些事件,表面看来虽似末端小节,但实质上却是以前发生大事的症结,也是将在以后掀起波澜的机缘。其间关系因果,恰为历史的重点。”杨念群的《再造“病人”》中很注意这种“历史的延续性”,一些颇有趣味的个案似乎是零散地点缀在叙述中,但总在之后掀起风浪。这是近些年的很多写作中惯用的手法,如《叫魂:1768年中国妖术大恐慌》的开端是一些“偶然发生”的个案,如德清县吴石匠妖术案,而这场妖术恐慌到20世纪初尚有余波,如被清代的官方律令以“采生折割”之名确认的一种靠伤害人体以施邪术在西方医院进入中国乡村时被旧事重提:金发碧眼的外国人、大门紧闭的奇怪的教堂、育婴堂建筑,要割开人体的外科手术,实在太符合“采生折割”的描述,杨念群由此处开始其关于“空间”的叙述。

《叫魂》封面

本书的第一、二章《救不了灵魂的医生》与《对陌生空间的恐惧和接纳》中,主要介绍了1832年西医传教士进入中国以后,宗教色彩日渐淡化,从为了拯救灵魂的纯粹传教到更加注重世俗的作为科学的医学的转变过程。进入 20 世纪后,随着美国“社会福音派”影响的增强,西医传教士开始比较现实地面对“灵魂难以拯救”的状况,将注意力更多地集中到了医学本身,且大量的资金的注入,让他们在中国的工作更像是资本运作下的世俗行为,他们最初抵达中国传教的初衷日益淡化。在这样的背景下,教区大量进入中国基层,对西方封闭医疗空间的恐惧和医院治疗“委托制”的不理解,伴随着当时风起云涌的反教运动,在晚清社会形成了众多诸如“采生折割”之类的想象与谣言。

《再造“病人”》插图

而一惯被叙述为是专横跋扈的西方却采取了怀柔政策,如以“余先生的故事”为例,为了打消中国民众对西医封闭医疗空间的恐惧与顾虑,西医不得不顾及“地方感”,有限地开放医疗空间,由此有了大树下做手术的桥段;且医院有意识地在医院中创造家庭氛围,为了照顾中国人习惯亲属陪床的习惯,西医院甚至让渡空间给拖家带口、拿着铺盖和锅子住院的病患。杨念群因而提出,“西方医院对家庭和社区人际伦理关系的有限认同与移植,毕竟缩小了西方医学与中国百姓之间的距离,至少在双方之间形成了一个谈判的场域。”与此同时,需要地皮盖医院的西方传教士还学会了中国的“潜规则”,如联合当地的官员、士绅、权贵,让他们给那些漫天要价的农民施压,最终平价拿到了土地。曾经怀着“宗教殖民”的意图来到中国的医学传教士们,最终于20世纪初开启了中国西方现代医学的变革历程。中国人虽然总是误解西医来到中国的意图,甚至完全无法他们想要传达的“上帝精神”,比如很多被治好的中国人会将“上帝”和中国民间一直供奉的“四大门”、有神力的偶像混为一谈,把上帝也当作偶像来敬香崇拜,这或许某种程度上成了现在中国乡村也存在许多乡土化了的基督教宗派的滥觞。同时中国人对于“身体”的信奉和总是能传播和轻信一切“神迹”的习惯也让他们最终能接受这些白大褂们。

甘小二导演《在期待之中》剧照,展现中国乡间的基督信仰

空间的监控、分割及社会制度的再生产对旧的社区进行空间上的重新划分和监控是合理的吗?而回顾中国医疗的现代化过程,这个步骤是建立现代现代医疗卫生秩序绝对不可少的,且其后续的影响则几乎颠覆掉一个地区的文化、制度及传统。

英国社会学家吉登斯认为,社会变迁过程的明显标志是日常接触的区域化现象的发生。现代都市时空不断地被分化、封闭与重新组合,时空分割越来越精细化,从而促成了社会制度的再生产区域化现象——一方面是新型隔离权力出现的结果(之所以出现这种管理权力,是想通过精确的规定与协调,对人们的活动过程进行集中的组织控制),另一方面,这种控制又与日常时空的既定特征与惯例彼此交织。

《再造“病人”》的第三到五章均围绕着国家全面操控医疗卫生事务的医疗“国家化”的改革来叙述,20世纪,协和模式进入中国以后,在城市和乡村有不同的表现,在大城市中,经过几年的发展,“协和模式”日益精英化,当1921年,新组成的协和医学院公共卫生系主任兰安生来到中国以后,觉得协和医院一墙之隔的密如蛛网的胡同(北京内城)才是真正施展拳脚的空间。1925年,兰安生开始他的“圈地运动”——在北京内城区域建立卫生示范区,引入西方的“社会服务”理念,监控这一区域的人口及情况,建立三级医疗保健网,定时派护士或医学院的学生去社区中进行医疗卫生普查,力图将西方的医疗空间渗透至城市的各个角落和民众日常生活之中。

二战时,Carl Mydans拍摄的中国,图来自理想国出版

随着“兰安生模式”的实践,北京以行政的社区取代了传统的自然的社区,也使得卫生行政空间分割了原来的警察空间。杨念群的“医学国家化”实际上就是“卫生行政化”,国家对医学管理的介入,乃是卫生行政的一个重要组成部分。此外,如我们在前文中谈及的,西方人在中国进行实践时非常擅长利用中国本已存在的权力主体,比如在推行卫生示范区时,兰安生很注意与警察派出所管辖的地段重合,杨念群认为,这种做法“企图把相对分散的传统民间组织整合进现代的警察监视网络中,为城市的现代化控制目标服务”。兰安生的卫生监控模式在乡村的后继者则是他的学生陈志潜,1930年代协和医学院的毕业生陈志潜在定县开展三级医疗保健实验。不同于兰安生背靠着西方资金注入的财大气粗,陈志潜先做了详细的社会调查了解了老百姓的经济水准,他特别注意尽可能地降低成本,以便让村民能够承受得起,同时还注重三级医疗保健人员的“在地化”训练,以避免出现外来专家送医模式中的“雨过地皮湿”效应,这一点与兰安生模式有所不同,但两者同样都排斥中医,而这妨碍了保健员“在地化”程度的深化。

在当时的乡村,不必说西医,就是中医,有时也未必有更为草根的“巫医”更受欢迎。在这种情况下,陈志潜提出了“社区医学”的概念,“强调医学应基于所有人的需要和条件,而非基于那些单独的个人;基于治疗和预防方法相结合,而非单独依赖治疗技术。”以求与巫医在社区中扮演的多功能角色相抗衡。它不像兰安生的卫生试验区那样试图取代原有的自然社区,而是希望借助原有的网络,力图与地方资源包括民众的“地方感觉”相协调,以求逐渐将西医导入乡村本土化的运作轨道。

杨念群笔下布满权力网络的“空间”概念,不仅是地理空间,也是一个由制度、习俗、意识形态以及环境等共同编织而成的“权力”或“秩序”的空间。随着西方卫生行政空间的植入,中国人不再像以往那样可以自由地选择处理生死的方式,而医疗空间的引入,则改变了传统以家庭为医护空间的生活方式。

现代城市中的“生”与“死”

《再造“病人”》中反复强调的对于“空间”的重塑,如南开大学历史学院教授余新忠所说:书中的“空间”,很多时候几乎等同于“近代”或“西方”。同时,在作者看来,“地方”概念并不是中国人自古就有的概念,而是在作为他者的“空间”引入后,才被感知的,中国人”地方”意识的产生其实是西方”空间”概念挤压塑造的结果,它也不是一个地理概念,而是与“空间”相对的“地方性知识的载体”,以及产生“地方感”的场所。认为“地方感”是相似的习性、位置和利益所产生的相似的感觉,包含着生活经验中积累产生的情感因素,而与精英设定的“思想”或理性脉络不尽相同。

“地方性”是怎么丧失的?在本书的第四章《现代城市中的“生”与“死”》中,杨念群考察了上个世纪二三十年代北京城内传统掌管人们生与死的产婆和阴阳生的生存空间日渐被压缩直至最终被现代医疗卫生专业人士所替代的历史。以能够开具“殃榜”作为丧葬证明和兼具侦探性质的阴阳生为例,他们的工作逐渐被医疗区域代表的统计调查员代替。他们通过生命的数字化和严格的量化分析,把传统社区中的道德实践问题转变成与国家现代化目标相联系的行政管理与机构控制问题。《追缴“巫医”》部分,京郊农村的“四大门”信仰和作为巫医的“香头”在“四大门”授意下为人顶香看病的情况也随着西医“科学”地位的确立和国家卫生行政的展开被逐渐取缔。

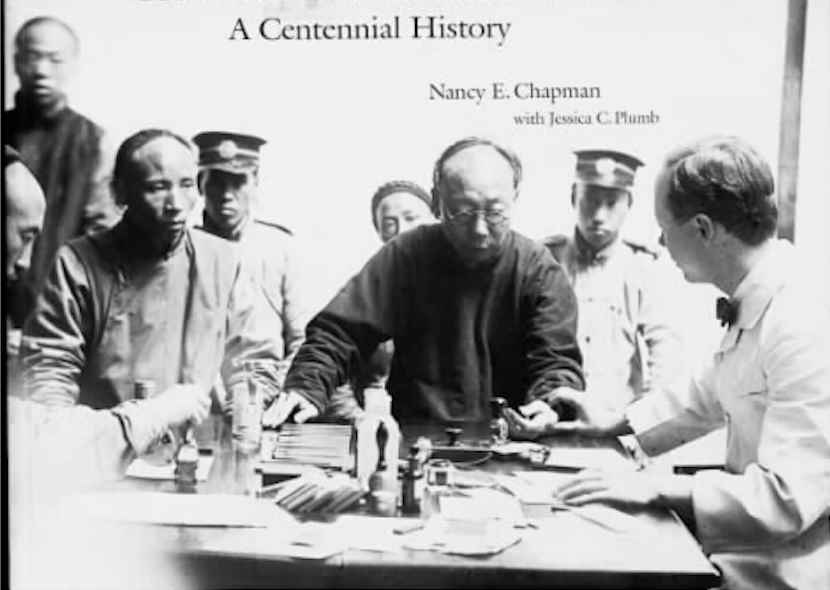

西方传教医生胡美在为中国人诊疗时,中国人表情中的疑虑。 《再造“病人”》插图

而这些在过去的两千年支撑着中国乡村的伦理社会的职业和其诞生、并反过来维系的中国乡土文化在近代也并非只有被“牺牲”的份儿。虽然在20世纪的头四十年虽然呈现给我们的都是西方文明的雷霆万钧,而去听每个故事,似乎都有极为复杂的协商过程,且故事也常在以后会反转。以1960年代以后的赤脚医生制度为例,赤脚医生的实践虽然兴盛于“文革”期间,但绝不仅仅是“文化大革命”政治运动的产物或表现形式,而有着许多非政治性的因素,其一开始就被置入了人情和利益的网络之中。似乎曾经被西方传教士和30年代西方学者决意要革除的传统文化再次显现了力量,西方学者实践中始终没成功培植出的理想的最基层的医士,最终由乡村社会自己培植而出。“相对较为优厚的报酬 、较为严密的监控机制和乡土亲情共同编织出了一幅赤医成长图景”,这一非常政治化的运动,其实包涵着对传统的融合。(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

新闻推荐

建行年度业绩会实录:疫情冲击下对公信贷投放将生变,7000亿非标资产整改甚难

记者|张晓云3月30日,在建设银行(601939.SH;0939.HK)的年度业绩发布会上,公司管理层就疫情影响、存量资产的整改、消费金融牌照...