我们从未如此需要侯麦 因他的电影从不轻易判断道德

文 | 让-马里·莫里斯·舍热

文 | 让-马里·莫里斯·舍热

译 | 余春娇(上海)

编 | bastard(上海)

埃里克·侯麦100周年 诞辰

1920.3.21-2010.1.11

前言

今天是法国电影大师埃里克·侯麦(éric Rohmer)诞辰100周年纪念日。事实上,埃里克·侯麦并不是这位导演的真名:他的真名叫莫里斯·亨利·约瑟夫·舍莱尔(Maurice Henri Joseph Schérer),埃里克·侯麦也只是他的化名,分别取自他喜爱的导演埃里克·冯·斯特劳亨(Eric von Stroheim)的名和小说家萨克斯·侯麦(Sax Rohmer)的姓。3月21日也并不一定是侯麦真实的出生日期,在不同的来源当中,他给出的日期也完全不同,其中包括1920年4月4日,同年12月1日和1923年4月4日。

这便是侯麦,充满神秘色彩,但如我们所致,他又是那么优雅迷人。

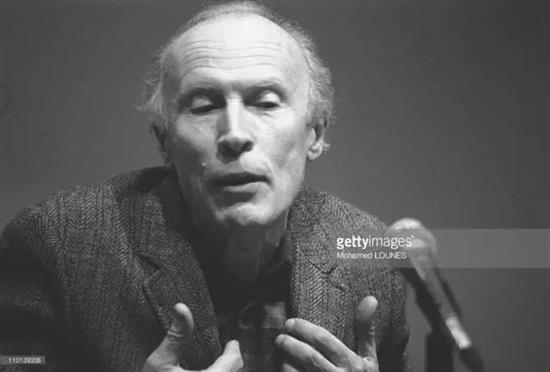

侯麦出生于法国洛林,早年做过教师。上世纪40年代中期,他放弃了教师职业,前往巴黎,开始成为自由记者。1949年前后,侯麦在法国电影资料馆(时任馆长亨利·朗格鲁瓦)的各种放映活动中结识了让-吕克·戈达尔、弗朗索瓦·特吕弗、克洛德·夏布洛尔、雅克·里维特等人。在与里维特、戈达尔创办的 La Gazette du Cinéma 杂志倒闭后,侯麦于1951年与同伴们一起加入了安德烈·巴赞创办的《电影手册》杂志。1958年巴赞去世,侯麦扛起杂志主编的重任,成为新浪潮的旗手之一。

1959年,即侯麦在自己39岁时拍摄了首部剧情长片《狮子星座》,由于口碑不佳,他暂时放弃了创作,专心投入主编事业当中,直到四年之后的1963年,侯麦再执导筒,以《面包店的女孩》开启了“六个道德故事”的创作,并开始获得广泛关注。进入七十年代,侯麦的作品《O侯爵夫人》在戛纳电影节赢得评委会大奖,距离金棕榈仅一步之遥。80年代-90年代,侯麦先后创作了“喜剧与谚语”(凭借《绿光》获得威尼斯电影节金狮奖)、“人间四季”系列和其他一些作品,赢得无数好评。

侯麦的电影古典、自然、简约、隽永,其独树一帜的风格令人过目难忘,其在道德领域的探索而非定义令无数影迷叹服。今天,我们以一篇万字长文和三篇短文梳理侯麦一生的创作、分析他的重要作品,并借当今法国新电影重要作者米娅·汉森-洛夫的作品《将来的事》分析侯麦对后世作品的影响,以此纪念这位伟大的电影人。

—

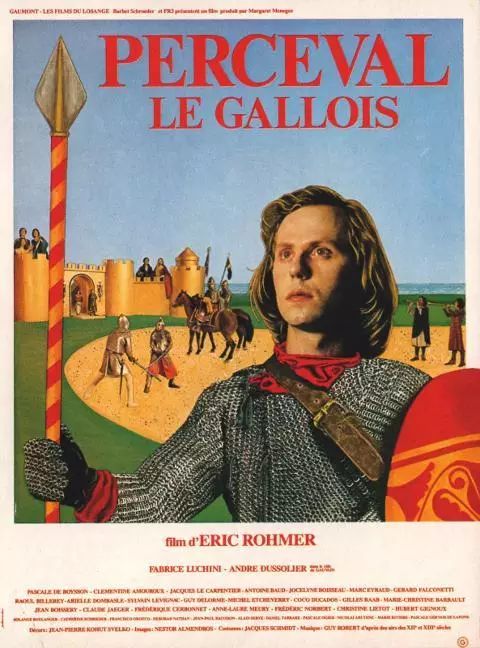

帕西法尔 Perceval le Gallois (1978)

帕西法尔 Perceval le Gallois (1978)

1978年,横跨埃里克.侯麦55年职业生涯的中期,他拍摄了《帕西法尔》。不同与他之前的任何一部,这部影片造成了他1967年大获成功的《女收藏家》之后,首次商业上的失败。20年后,他才带着类似风格的《英国贵妇与法国公爵》回归。在此期间,侯麦持续拍摄了包括“喜剧与格言”和“四季的故事”在内的电影,因为这些被贴上“侯麦作品”标签的影片,他得到了最大的认可:现当代环境的设定、哲理的讨论、自我沉溺的人物性格。他们既与帕西法尔中找到的11世纪法式花瓶毫无共性,也不同于它的金属森林。但《帕西法尔》仍然是侯麦的电影。美国评论家乔纳森称之为他最好的作品,在他毕生的作品中扮演着重要的角色。

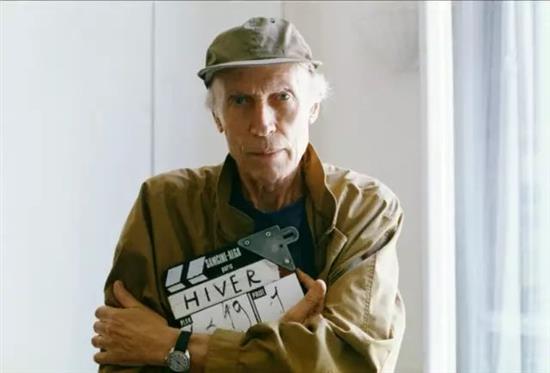

侯麦涉足电影较迟。在1950年制作第一部短片之前,他曾经当过教师,记者和(小说以及电影理论和评论)作家,17年后,他收获了商业上的成功。要找到他的这些生平细节很容易,但除电影和文学作品上获得的成就之外,要打听侯麦私人的消息却很难。他的电影都用自己的第二个笔名署名,这并不表示他遁世,关于他的“怪癖”有着各种各样的传说,但都未经证实,也无关紧要。他不接受采访,也不参加电影节,对此他自己的解释是,默默无闻使他得以迅速且低成本地在街头拍摄,他很珍惜。他的朋友及合作者(和绝大多数电影导演不同,侯麦和同一群人保持着合作关系,其中一些人从青春期起,追随他至中年)的评价揭示了一个活跃和深受爱戴的人,他唯一的怪癖是对流行前的环境保持热情。但对某些艺术家来说,无法通过窥探侯麦的生活以更好地了解他的作品。

这不是什么问题。纵观他的电影能对无法了解的人类天性及他们的生活产生强烈的感知。如雷诺阿教授所言,每个人都有自己的理由,但在侯麦的世界里,我们也许永远无法确切知晓这些理由。比如,我们永远不会知道,《春天的故事》(1990)里,珍妮与她不在场的男友之间的真实关系;尽管《圆月映花都》(1984)中,路易丝屡次企图解释,我们也无法真正理解她和男友分居的需求,这种需求无可避免地牵引着她走向自己的荒芜。侯麦对未知的迷恋,以及接受未知的能力,完整了他的作品,一面不断探索他毕生的作品,一面也令给他自己留下空间成为了一种可能,正如他给演员空间那般。也许,他们迷人的天性比任何解释都重要。侯麦电影中所浮现的问题的答案并不存在于他私生活的细节中,而是存在于作品本身。同样的,作为一名如此开放的创作者,人们可以通过作品来理解他。

这不是什么问题。纵观他的电影能对无法了解的人类天性及他们的生活产生强烈的感知。如雷诺阿教授所言,每个人都有自己的理由,但在侯麦的世界里,我们也许永远无法确切知晓这些理由。比如,我们永远不会知道,《春天的故事》(1990)里,珍妮与她不在场的男友之间的真实关系;尽管《圆月映花都》(1984)中,路易丝屡次企图解释,我们也无法真正理解她和男友分居的需求,这种需求无可避免地牵引着她走向自己的荒芜。侯麦对未知的迷恋,以及接受未知的能力,完整了他的作品,一面不断探索他毕生的作品,一面也令给他自己留下空间成为了一种可能,正如他给演员空间那般。也许,他们迷人的天性比任何解释都重要。侯麦电影中所浮现的问题的答案并不存在于他私生活的细节中,而是存在于作品本身。同样的,作为一名如此开放的创作者,人们可以通过作品来理解他。

对未知的感知加重了侯麦对极度复杂的世界的理解,人们被迫做出无法预知后果的选择。他们不仅必须处理好自己的欲望,还要处理他人的。欲望从来就没那么简单,它混杂着恐惧——恐惧通常导致错误的选择。《夏天的故事》(1996)中,贾斯伯没能从身边的三个女孩里选择其一。《冬天的故事》(1992)里,菲利茜试图在两个情人中选择,却不能把自己从对那个失去联络的男人的欲望中解脱出来。在欲望,每个角色的现实生活以及他们试图生活的哲学和道德感之间,挣扎永恒。解决的办法从来没那么简单,哪怕理应如此——菲利茜应当忘掉过去,《绿光》(1986)中的达芙妮需要停止悲伤投入这个世界。侯麦懂得,人们就是不能遵从可能正确的办法。贾斯伯不能选择玛戈特,《慕德家的一夜》(1969)的让路易丝也不能选择慕德,仅仅因为观众希望他们这么做。他们就是他们,任何人都只能在自我的界限中挣扎。你无法让自己快乐,或并非不快乐。你无法使自己爱上一个人,或不再爱一个人。许多侯麦的电影是对这些主题的延续和变化。

冬天的故事 Conte d'hiver (1992)

冬天的故事 Conte d'hiver (1992)

1946年他发表了小说《伊丽莎白》。《道德的故事》最初是以小说的形式写成的,但最后变成了电影。导演认为:"我未能写得足够好,因此我对它们并不满意。"尽管不满意,侯麦没有中断写作,比起小说,他更专注于评论。他是电影手册的第一批撰稿人之一,并从1956年到1963年间继续担任编辑,对手册影响深远。他的评论,在反应了他对电影的热情和他的智慧的同时,也展现了他运用语言的功力。一方面,他意识到了自己的语言并非文本语言,而是电影语言;另一方面,他的电影,尽管深深烙着电影性,却更普遍的被视为文本。

1948年,拍摄他处女作的两年前,侯麦为《现代杂志》撰写了一篇文章,为《写给对话电影》正词。他说:

如果对话电影是一门艺术,演说必须依照它的角色扮演标志性的角色,而非仅以声音元素的方式出现。尽管就重要性而言,声音元素优于其它元素,仍仅次于视觉元素。

侯麦在这篇早期的文章中提出的宣言贯穿了他的整个职业生涯。无论对电影还是对生活,他都将演说视为必须的一部分——也就是说,他以运用画面的方式运用对白。填满侯麦电影的对话——那些陈词滥调,复杂繁琐和谎言,和演员们的匆匆一瞥,本能犹豫一样,揭示了他们的内心。语言从来无需强求——他为每一位演员撰写专属脚本——以电影而非文学的方式运用它们。

侯麦的电影一贯通过文学性来质疑电影的属性。有时我们惊讶于这些长长的对白,却不因简单,常常静止的表现方式而让人感到无聊。如此多对话怎能如此具有电影性?但这些对话不仅仅是对话。这不是收音机。它既不是访谈也不是辩论直播。这是对话的视觉表现。语言与画面一起创造了另一种东西,电影。但电影是一个模糊的术语(无声电影当然是电影),它提出了画面运用的概念,而非这样的声画结合。为他的《六个道德故事》辩护时,侯麦写道:

侯麦的电影一贯通过文学性来质疑电影的属性。有时我们惊讶于这些长长的对白,却不因简单,常常静止的表现方式而让人感到无聊。如此多对话怎能如此具有电影性?但这些对话不仅仅是对话。这不是收音机。它既不是访谈也不是辩论直播。这是对话的视觉表现。语言与画面一起创造了另一种东西,电影。但电影是一个模糊的术语(无声电影当然是电影),它提出了画面运用的概念,而非这样的声画结合。为他的《六个道德故事》辩护时,侯麦写道:

......无论是这些评论文本,还是我的对话文本,都不是我的电影:不如说,他们是我拍摄的对象,正如风景,肖像,行为和姿势......我不说话,我表现。我表现行动和说话的人们。

人们常常认为电影的绝对概念是纯粹的画面,画面完全包含了电影的意义,而语言无关紧要。用他的话说——包含在他所谓的"自愿承担的限制"里——侯麦是为数不多的成功使电影绝对性倍增的导演之一。他的电影中,语言不只是情节中的信号灯,也不只是简短的标语,语言融入了电影化的世界。他写道:" 必须找到一种将语言融入电影而非融入被拍摄的世界的方法......" 他的作品便是对此完美成功的尝试。

尽管《六个道德故事》以侯麦自己的小说为脚本,拍摄完成后,他将别人的小说改编成了两部电影。《O侯爵夫人》改编自海因里希·封·克莱斯特的小说,《柏士浮》取材于十一世纪克雷蒂安·德·特罗亚的史诗。侯麦拍摄了"袖珍书" 《O侯爵夫人》—— 两者实际上的差别如此甚微,令人称奇。但它们并不完全一致。侯麦在1957年创作的时候,并不认为拍摄伟大的文学作品是件好事,因为这会使一本书变得畅销,二流小说会成就一流电影。当然他未曾尝试拍摄巴尔扎克和雨果的小说,他称之为"他的"作者。但克莱斯特是一名伟大的作家,《O侯爵夫人》是他的著作之一。如此一来,电影直面了电影与文学之间的区别。

O侯爵夫人 Die Marquise von O... (1976)

O侯爵夫人 Die Marquise von O... (1976)

克莱斯特的中篇小说风格朴素,电影则魅惑,充满肉欲。侯爵望着昏迷的侯爵夫人那一幕,就是两者区别的最好例证。小说中,谁是侯爵夫人孩子的父亲,和电影一样,直到最后才揭晓。然而,小说使用了小心机(包括奔跑)来暗示发生了一些事,在电影中,我们看到了场景:昏迷不醒被抛弃在床上的一副身体,和一个男子吃惊的注目礼。侯麦在忠于小说精髓(两者都暗示了孩子父亲的身份,但也都未确认)的同时,也建构了别的东西。

被拍摄的是实实在在的人和面孔,各不相同;依靠表演或自然流露的真实情感。那个女人的身体里流淌着真实的血液,她的胸膛是真实的胸膛,而注视她的男人目光底下闪过的是真实的念头。当所有有特征的注意力都集中在建构上,电影并不能包含所有人类情感和肉体的温暖和复杂性,而这些在小说中却可以得到控制。电影无法为观众创造一个空荡荡的空间,观众能用根据他们读到的,和可能重复读到的视觉和想法来填充,而小说可以。侯麦声称自己不发言只表现,是给文学文本和设置画面之间最大区别的诠释。

在《O侯爵夫人》中侯麦追求时长以维持时期的精准,创造的精准,而非重新创造的精准。对于他如此忠于原文,他给的理由之一是"这意味着与两个世纪前的自然演说对戏,我对此感到陌生,不知该如何改编。

其后的影片《帕西法尔》中,内容较之复杂了许多。比起18世纪,11世纪中现实的准确元素少了许多(在文艺复兴之前,就连油画也没有普及)。那么人们如何在典型中找到真相和现实?侯麦极富革新地将它转化为主体本身,转化为他提取的文本。事实上,在《O侯爵夫人》中他也运用了同样的技巧,但这两者的文本完全不同。对于前者,他更多地作了和文本本身一样神秘不真实的创造,而非重新创造一些未知。

O侯爵夫人 Die Marquise von O... (1976)

O侯爵夫人 Die Marquise von O... (1976)

侯麦这样的现实主义领军人为什么会在《帕西瓦尔》中大量运用非自然元素?他本可以如其所愿地在法国11世纪的城堡和小镇遗址中取景,而他却拍摄了这些场景在1978年的景象。毫无疑问,他认为这使得虚假倍增,因为这是以事实为名的伪装。以谎言伪装真相,他用坦率的假象制造了一个世界,它并非幻像,创造且维护着属于它自己的现实,一种基于11世纪诗歌之上的现实。在21世纪,了解11世纪的景象和感受并非不可能。运用于《帕西法尔》中的仪式感,以及和原始文本之间的缜密联系,不仅承认了这一点,而且比任何其他一种表现方式,都更成功地拉近了我们与那个时代的精神和精髓之间的距离。

帕西法尔 Perceval le Gallois (1978)

帕西法尔 Perceval le Gallois (1978)

《帕西法尔》中有许多场景称得上假象。比如吟着解说的合唱团也担任着各种配角,抽象的金属树构成的森林,上色的木头漆成的城堡。还有一些角色,他们不仅会说台词,还要描述他们内心的想法和外表的动作——是侯麦人物一贯过多谈论自己的一种有趣的延伸。毫无疑问,这种陌生化,连同非比寻常的时长,都解释了这部电影商业上缺乏成功的原因。《帕西法尔》并不是一部易于观看的影片,然而,正如侯麦早期在《电影手册》中主张的那样:"电影是一项艺术,正因如此,分享艺术的责任不仅在于娱乐,更在于挑战。" 《帕西法尔》自然掀起了挑战。和《O侯爵夫人》不同,它一步也不允许我们跨入人间闹剧。影片没有任何亲密感,即便母亲对孩子的爱和男人对女人的爱,暗示了某种亲密感,为了排除情感也几乎被仪式化了。《帕西法尔》是一部充满力量,也的确很重要的电影,即便如此,它不如侯麦许多其他的电影那样引人注目。它的陌生化制造了一种震慑力远大于行动力的距离。

然而,《帕西法尔》绝对是一部侯麦电影。它有许多令人称奇的特质,不了了之便是其中之一。帕西法尓,格温和克里斯托这三个独立的故事,无一走向传统意义上的结局。帕西法尔驾马穿过地平线,电影便在坚持不懈的追求和几乎未命名的中途终结了。这是个突兀的结尾,最初还令人困惑,但事实也是如此。故事和意外真实存在,但结局鲜少存在。我们将死亡视为一种注定的结果,但只有涉及个体时,这种结果才成立。生命由一系列互相联系,交错重叠的故事构成,侯麦的电影映射了这种关联。尽管他们常常拥有童话故事的本质,却很少像童话故事那样拥有完全意义上的结局。结局总是不确定的,是另一个开端的一部分,总是离不开多义性。因为侯麦坚持拍摄真实的人,行为和谈话,他不允许自己暗示他们的生活将以电影结束而告终。

侯麦的许多电影中,都可以见到这样的开放式结局。谁知道《绿光》的最后,戴尓芬和她的木匠之间会发生什么,或者萨宾娜和火车中遇到的年轻人在结下好姻缘(《好姻缘 》1982年)后会怎么样。《冬天的故事》结束时,查理和菲利茜奇迹般的重逢并没有迎来任何一种注定的未来,更不用说幸福的结局。不过,也许在侯麦最近的电影中,我们能找到最合适的例子,《秋天的故事》(1998)。

秋天的故事 Conte d'automne (1998)

秋天的故事 Conte d'automne (1998)

寂寞的玛嘉利与她的朋友伊莎贝尓替她找到的男人热拉尔相识并热络起来。但电影停格的画面却耐人寻味。伊莎贝尓在她女儿的婚礼上快乐地起舞,但她的脸上——在最后的画框中——没有为她的孩子,她的朋友抑或她自己流露出丝毫欣喜。相反,她的脸上荡漾着深切的暧昧不明的忧伤——侯麦认为这一点至关重要,以至于他曾写信给电影院,要求他们不要过早熄灭观众席上的灯光。伴随这一画面的是一首唱着生命是一趟永不停息的旅程的曲子。与他作品中的所有元素一样,侯麦从不随意运用配乐。他的电影都以这样一种认知结尾,人们生活旅程的终点,总是藕断丝连。

侯麦的角色身上同样不存在干净利落,他们频繁地以语言和行为自相矛盾,围着他们私密的困境和欲望无止境地转圈。侯麦常常因为拍摄自大的人们的生活而遭到批评。他绝大多数电影中的角色把许多时间花在谈论自己身上,事实的确如此。这导致人们指责他的电影过于平庸——更有甚者,认为他们在庆祝平庸。侯麦的作品中鲜有强烈的戏剧冲突,这和特吕弗,戈达尔,夏布洛尓和里维特等新浪潮导演的电影不同。唯一几部有戏剧冲突的是三部根据其他小说改变的电影。他不拍警察和劫匪,不拍凶手和老鸨,也不拍冤家情侣。即便《午后之爱》(1972)中的通奸者,也没有真正犯下通奸的罪行——他几乎没有亲吻诱惑他的那个女人。

戈达尔与侯麦

戈达尔与侯麦

侯麦的电影揭示了叙事火花缺失的生活,或者说,当人们生活的火花像为夏日假期寻找一个伴侣(《绿光》,《夏天的故事》)或渴望拥有身边伴侣之外的人那样微小又简单时,如何生活。绝大多数人的生活没有那么惊险刺激。当我们用侯麦充满热情但置身事外的眼光看待生活,看似平庸的将成为一场穿透日常的灵魂变革。他洞察着行动内部的隐秘举动,搭乘火车,开车旅行,海边漫步,关于"我","我的想法","我的欲望"的私密对话,并用它们作为抵达灵魂的渠道。他识破了生活在底层的人们,或者他们令人感到卑劣,平庸甚至厌烦(《绿光》中黛芬妮永无休止的哭泣,《夏天的故事》中哼着傻傻的歌的贾斯帕德)他们的挣扎纵然渺小,却因真实总是值得引起我们的注意。无论他的角色行为有多荒谬,你都不会感觉他的丝毫嘲讽。他拒绝沦落为用如此廉价的伎俩为电影制造深度,而是将年轻人和中产阶级的创伤的重要性上升了,在他人眼中,它们是自大的创伤。

对平庸的指控还忽略了侯麦所有电影中至关重要的一点——道德与哲学元素。道德感是侯麦的核心:毕竟,他的第一个电影系列便是《六个道德故事》。这就迫使评论者考虑侯麦道德观的本质,即便可以,人们究竟如何权衡对错。似乎许多电影中都有道德审判的确定元素。《月圆映花都》的路易斯因她的不忠而遭受惩罚,《好姻缘》中萨宾娜因爱德蒙德受到的羞辱,似乎是对她与一位有妇之夫有染的惩罚,但更多的,是因她对婚姻重要性的蔑视。

好姻缘 Le beau mariage (1982)

好姻缘 Le beau mariage (1982)

侯麦仰慕布列松,他的电影呈现了一个渗透着天主意识的世界,在那里善良和邪恶有着清晰的界限。尽管侯麦的电影与之有着很大不同,还是可以在他们的电影中找到相似的宗教道德元素。《慕德家的一夜》中,主角让路易斯的天主教信仰就是核心。它激发了这部电影中所有道德与哲学的讨论。他的表现很有趣,原因是,尽管起初他看似冷漠,当他先后在莫德和弗朗西斯的陪伴下放松下来,他变得风趣,热心,魅力十足。观众们也许希望他选择美丽聪明的莫德而不是矜持无趣(但是是天主教徒)的弗朗西斯,电影尾声却表明这是一对不受干扰的幸福伉俪,而思想自由的莫德却孤身一人,看起来她的第二段婚姻与她的第一次婚姻同样不幸。频繁出现的教堂,布道和赞歌的长镜头,强化了天主教地位的重要性。其他电影也包含了发生在教堂中的重要场景:《好姻缘》中萨宾纳的祈祷和《冬天的故事》中纳维尔教堂里翡丽莎彩绘的片段。《帕西法尔》有着更鲜明的信仰元素——不仅体现在电影的道德观,至关重要的是,它的结局展现了一场令人称奇的对耶稣的热情的描绘。甚至在他论述希区柯克的书(与克劳德 夏布洛尔)中描述了一个由宗教信仰主宰的宇宙:

人人都需要以他人的良知为镜;但在这个仅有优雅之光唯能照亮救赎的宇宙里,他在镜中只见到自己扭曲暴露的样子。

然而,以上引用谈论的是希区柯克的宇宙,并非侯麦的。后者的个人信仰和他的私人生活一样不得而知。评论家常常指责他的作品平庸和保守,此类评论只能基于电影阅读的层面。侯麦坚持他的作品是自己想像力的产物,其中包含的意识并不来源于他的生活。通过这种方式,侯麦将其重要性置于个人经历的范围之外,放入更广阔的领域。道德是症结,但电影揭示的并非定义道德的企图,为对和错划清界限,而是一场对道德自身本质的探索。侯麦的角色,永远不会以布列松角色的方式,给你留下邪恶的印象。侯麦不对他的角色施以谴责,尽管他们常常对彼此说谎,或自欺欺人,有时候,正如《面包店的女孩》中一样,残忍地利用别人。对角色本身和他们面对的问题,这部电影都没有做出道德审判。他们担忧的是对窘境的探索,和它揭示了怎样的人性。关于侯麦自我道德最准确的评价是,他一直拒绝评价他的角色。正如,当他们表现出愚蠢,他从不会嘲笑他们,从不诅咒也从不赞美他们的选择。正是这一点令他的电影极其崇高,同时也令角色们十分成熟。侯麦对其角色的尊重延伸至他的评论,人们总会寄希望于他的智慧,知觉和耐性。身为作者,他不居高临下,对自己与角色一视同仁。观众做出评价,这样的情况也会发生,尽管我们希望电影或许能激发他们做些别的。如侯麦在希区柯克手册中写的那样:"悲剧的诗人没有资格评判他的角色们,任何人都没有资格评判他电影里的那些人。"

面包店的女孩 La boulangère de Monceau (1963)

面包店的女孩 La boulangère de Monceau (1963)

侯麦作品的复杂性不断提升着观众,与这样持续的冲突相抗衡。看上去,他镜头角度简单,主题重复持续,是个传统主义者,事实上,他不断接受新科技。和其他新浪潮导演一起,他对采用16毫米充满热情。不久前,他在《英国贵妇与法国公爵》中运用的数字技术,甚至完全超越乔治·卢卡斯的想像。因此,人们在承认他作品中的保守元素之后,见到了《O侯爵夫人》中直击社会评论强大公然的天性的场景,这一场景立场鲜明且详细阐释了过去许多对侯麦的批评是多么不准确和误导。

玛奎丝知道自己怀的是谁的孩子,为了哄骗她说出来,她的妈妈告诉她是仆人莱奥帕多。侯麦自己也用莱奥帕多注视监狱中玛奎丝的镜头做了类似的暗示。但侯爵注视着玛奎丝睡眠的镜头更有力,调和了前者。这一诡计证明了她的清白,玛奎丝和妈妈回家了,在回家的路上,她们对莱奥帕多是亲生父亲这件事开起玩笑莱。"他长得很帅。"她们咯咯笑著。这一系列场景以莱奥帕多驾驶的后背视角开篇,也包含了反打回莱奥帕转过头的镜头。很明显他听到了她们的对话——对他来说既有损尊严又麻木不仁的对话。侯麦无疑在这组镜头里强调了主仆关系间的残酷。在莱奥帕多听来,角色们对待他就像对待一件可调戏可嘲笑的玩物。相反,导演表现中的莱奥帕多有着尊严,也值得更好的对待。对一部侯麦电影而言,这样的解读有着惊人的公然性,而直接出现在母女一致的运动镜头之后,也更有意外的效果。

O侯爵夫人 Die Marquise von O... (1976)

O侯爵夫人 Die Marquise von O... (1976)

侯麦总是被指控他所进行的深入调查似乎有欠公正的原因之一,是他和他的角色一样,处于永恒的经过中,他的主题总是相似,他的态度则更富变化。在一次就他的评论集与祖·纳波尼进行的介绍访谈中,他说道:

我曾经的理论是,电影的黄金时期不在过去,而在未来。现在,我没那么确信了。我现在说的话也许和当时一样会引发评论。

侯麦保持探索的能力是身为导演的他的工作的一部分,他的思维随着时代变化和思潮发展而变化。毫无疑问这是他保持年轻的动力之一。正如他角色的对话总是冗长,他的电影也是一场永无止境的不间断的对话,因为揭示解决方法并非它的目的。生活的难题——这也是几乎所有电影的主题——是没有尽头的难题。为了真实了解自己,我们必须准备好改变我们的观念和想法,以便对时间和经历带来的变化保持接受的态度。侯麦在访谈后半部分说道:"这么说吧,我变了,同时我一直没有变。"也许,了解我们自己的唯一方式是意识到我们一无所知。

帕西法尔 Perceval le Gallois (1978)

帕西法尔 Perceval le Gallois (1978)

侯麦的角色注定在了解自我的尝试中探寻,这种探寻比《帕西法尔》中的骑士少一些戏剧化,却丝毫不比它简单。他的角色们自认是自由的,但他们看上去往往并非如此。他们为一些显然薄弱的理由犯一些显而易见的错误。他们似乎被自己的欲望,被自认为的欲望,被他们的期待,被来自他人的期待重重包围。有时候,这些能说会道的年轻人像是他们自己发声的囚犯,他们无能停止思考,无能阐明他们的想法。这些絮絮叨叨将他们包围起来。他们在沉默的瞬间自我瓦解。这些孤独寂静的时刻至关重要:真实的自我,真相和秘密突然被揭示——黛芬妮在乡间小巷中独自哭泣,珍妮无法住在她男友的公寓里,试图理清一些亟待解释的问题却被它们麻痹。这些事感人肺腑,因为它们展示了我们一直怀于内心的脆弱。

这种脆弱是神秘的。正如珍妮永远无法解释她为什么无法独自待在情人的房子里,我们也不能真正明白翡丽莎怎么能把错误的地址给她的情人。这是我们秘密的内心。帕西瓦尓的圣杯是个迷,我们能感知它的重要性,却难以真正理解他的现实性。这样的迷渗透在侯麦的电影中,表现为人与人之间和自己对自己说的谎话,以及他影片中常常出现的缺席。总是有一个不在场的人——珍妮的男友,哲罗姆的未婚夫,缺席的查尔斯,飞行员的妻子。同样,角色们也主动选择缺席,娜塔莎家中的珍妮,假期中不断尝试的黛芬妮,把自己和几乎每个话不投机的人隔离开来的路易丝。因为这种缺席感,这一无人能够描述的秘密核心,电影中的所有对话呈现出了新的意义。一方面,它们当然属于侯麦文本中揭示了许多内容的现实主义;同时,它们也是黑暗中突如其来的一种哨声,一种绝望的尝试,制造足够噪音以淹没它内心的寂静和黑暗。

莫德家的一夜 Ma nuit chez Maud (1969)

莫德家的一夜 Ma nuit chez Maud (1969)

如此复杂且深奥的概念深深根植于现实,因此它们在侯麦电影中发挥着作用。他们被自己的肉体囚禁,而地点和空间在他作品中的重要性毫不令人意外。他的许多沉默发生在移动的瞬间:《夏天的故事》中贾斯伯在露天广场上的游荡就是鲜明的例子。驾车是《莫德家的一夜》和《冬天的故事》的关键,《好姻缘》和《午后之爱》中有火车旅行,《飞行员的妻子》(1980)中有巴士,《克莱尔之膝》(1971)中的游艇。《帕西瓦尔》中的移动如此重要,它构成了这部电影的最后一幅画面和台词:"骑士骑马穿越森林。"行动比给角色们留下沉默的空间更有效,它向我们展示了生活本身的定位。太多生活发生于从一个地方到另一个地方的简单必要的运动中。与其摒弃这些时刻,侯麦在它们身上加重了笔墨。他告诉人们,行动和表达;以及看似什么也没有发生的穿越时空的旅程中,我们仍在呼吸和思考,这些时刻被赋予同样的重要性。

人们彼此间的关系和他们居住的地点同样重要。为了在他的电影中实现更复杂同时抽象化的元素,我们所见的真实性便很重要。这便是所有电影的时间设定都与摄制同时代的原因,当然,地点的设定和时间同等重要。《秋天的故事》中,马嘉利谈及她种植藤蔓的那片土地,以及她在那儿的恋情。《午后之爱》的讲述者谈论他对这座城市所怀的激情。《圆月映花都》中城郊之间的分离,和巴黎与《好姻缘》之间的分离一样关键。《面包店的女孩》中,讲述者(和导演)付出了巨大代价厘清了故事发生地点的地理位置,为每条马路每个角落命名。因为侯麦的电影中,没有什么是一时兴起的。我们有义务考虑角色所在地点的重要性。场景发生在公共场合和发生在私人场所,人们说实话人们也说谎,他们要么孤独要么和别的人在一起。在电影里也好,在生活中也罢,以上多样性的每一种都会与其他每一种互相影响。侯麦本人在他摄制的每一个场景中都赋予空间本质于极大的重要性。在他的《持摄影机德人》一书中,侯麦的御用伙伴内斯托尓.阿尔曼德罗讲述了侯麦如何提前一年去往《克莱尔之膝》的选景地,在他设想的地方种植了他要的玫瑰。玫瑰准时盛开。

克莱尔之膝 Le genou de Claire (1970)

克莱尔之膝 Le genou de Claire (1970)

谈到《莫德家的一夜》时, 阿尓曼德罗写道:

有些人认为侯麦很可怕。几个月前,他就计划好了拍摄下雪场景的准确日期;那一天,不早不晚,刚好下雪了。并且不是只下几分钟,而是连续下了一整天。。。。但这不仅仅是运气;关键是侯麦事无巨细的准备工作,有时候他在电影拍摄前两年就完成了。

如此缜密的准备工作不只是侯麦低成本工作预算的应对。他长期排演的习惯和极少的拍摄镜头反应了他是一个准确了解自己想要什么的人。也许这归功与侯麦在电影上起步得迟,尤其是这之前多年撰写影评的经历。他的电影有时激进(尽管安静),但并非尝试。他们是一个长期思考且对自己要表达的和如何表达考虑周全的人的产物。他所有的电影,甚至那些历史剧,共用相似的摄影风格——极简。鲜有引人注目或激动人心的镜头移动。镜头对准拍摄对象,镜头运动的背后总是有其原因——对侯麦来说,典型的是人性原因。 例如,《莫德家的一夜》中,侯麦只用了一次特写,当莫德讲述她的情人之死时。即便是这一镜头的拉近也是通过演员向内的移动而非摄影机实现的。写到侯麦,便无法不不断想起他对自己作品的定义:

“我不表达,我呈现。我呈现移动和说话的人们。“

一直以来,人们对侯麦的看法呈两极分化。从庆祝平庸到陈旧保守,人们对他各种罪状加以谴责。最初,侯麦这样如此温和的作品能激起如此强烈的反应,看起来有些奇怪。不过,一旦我们深度挖掘作品,这些指控也就不那么令人惊讶了。他角色们的孤独和脆弱,对随时可见的道德问题的细致检阅同时避免下任何道德结论,以及拒绝提供一个干脆确凿的结局,都强迫观众既要配合电影,又必须审视内心。当结束观看如此文雅美好的作品,观众会感到不适和不安。然而,如果我不得不用一个词概括侯麦的作品,这个词就是天才。他对自己的角色慷慨,对他的观众宽容,他的大度甚至蔓延至他的所有作品。82岁的他依旧在继续工作。和帕西法尔一样,他在继续探寻一道不解之谜,为实践探寻而照明。

-FIN-原标题:《我们从未如此需要侯麦,因他的电影从不轻易判断道德》

阅读原文

新闻推荐

谭晓萍(记者团)第一次听到《苏丽珂》是在电视剧《悬崖》中,白色的钢琴伴奏声清脆、悠扬。音乐响起时,心便跟着起伏荡漾,剧中人...