德莱叶131年:影史上最动人的脸孔 无不来自他的镜头

波将金书店出版了一套德莱叶的蓝光DVD,包含其四部代表作:《吸血鬼》(1932),《复仇之日》(1943),《词语》(1955),《葛楚》(1965)。这四部充满着情欲的电影,这一次,在同样的信仰下再次聚集。

波将金书店出版了一套德莱叶的蓝光DVD,包含其四部代表作:《吸血鬼》(1932),《复仇之日》(1943),《词语》(1955),《葛楚》(1965)。这四部充满着情欲的电影,这一次,在同样的信仰下再次聚集。

【译注:波将金书店是地处巴黎的一家电影书咖,店内有售大量艺术电影DVD。同时会独立发行一些电影。地址:30 rue Beaurepaire 75010 Paris】

作者│Stéphane du Mesnildot & Florent Guézengar &

Nicolas Azalbert & Jean-Philippe Tessé

翻译│云隐M.LI

编辑│萬桑何

炽热

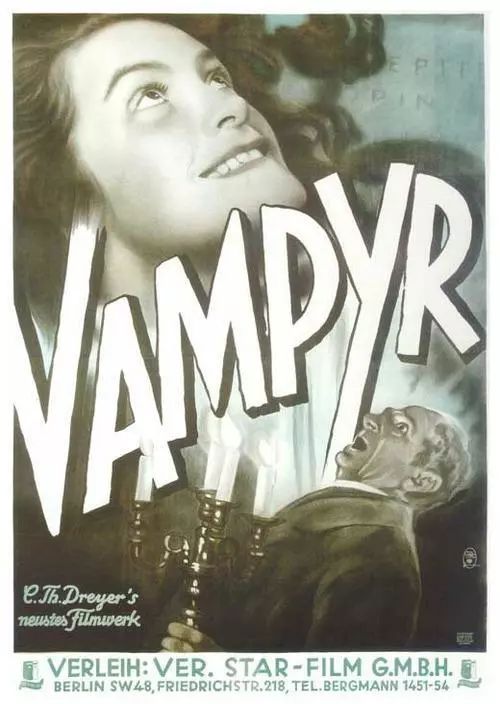

吸血鬼(1932)

《吸血鬼》并不仅仅是一个普通的电影而已,它同时作为实验领域的影像影响了众多电影人:希区柯克,当然还有林奇,科波拉,法斯宾德乃至那些昙花一现的B级片导演例如赫克.哈维。他们创作的人物都是夜行动物,走在狭长的阴影中,身影明灭,在我们的世界散布开来: 斯考蒂·费古森(迷魂记),玛丽.亨利(《灵魂狂欢节》),达尔.库伯(《双峰》),哈尔.巴蒂摩尔(《从此刻到日出》)亦或罗伯特·克罗恩(《维洛妮卡·佛斯的欲望》)......

《吸血鬼》并不仅仅是一个普通的电影而已,它同时作为实验领域的影像影响了众多电影人:希区柯克,当然还有林奇,科波拉,法斯宾德乃至那些昙花一现的B级片导演例如赫克.哈维。他们创作的人物都是夜行动物,走在狭长的阴影中,身影明灭,在我们的世界散布开来: 斯考蒂·费古森(迷魂记),玛丽.亨利(《灵魂狂欢节》),达尔.库伯(《双峰》),哈尔.巴蒂摩尔(《从此刻到日出》)亦或罗伯特·克罗恩(《维洛妮卡·佛斯的欲望》)......

它的特殊性在于偷偷地颠倒了白昼与黑夜,清醒与昏睡,并在这中间牵绊游走。三藩市,双峰,天鹅谷,这些地方人迹罕至的小村落就是“吸血鬼们”出没的来源。

这部电影德莱耶改编自乔瑟夫·雪利登·拉·芬努的小说《女吸血鬼卡蜜拉》和《飞龙的房间L'auberge du dragon volant》,同时也奠定了从无到有的一个条路:建造一个现实中不存在的虚无空间,在虚无中创造气体,光,液体乃至粉末...在剧中的时代,用光影创造了一个令人信服的世界,令医生窒息的白色粉末状毒药就像是沙漏里的白沙。

这部电影德莱耶改编自乔瑟夫·雪利登·拉·芬努的小说《女吸血鬼卡蜜拉》和《飞龙的房间L'auberge du dragon volant》,同时也奠定了从无到有的一个条路:建造一个现实中不存在的虚无空间,在虚无中创造气体,光,液体乃至粉末...在剧中的时代,用光影创造了一个令人信服的世界,令医生窒息的白色粉末状毒药就像是沙漏里的白沙。

《从此刻到日出》中,哈尔.巴蒂摩尔与吸血鬼对峙的地方,科波拉用钟表与齿轮来致敬德莱叶的磨坊。随着通灵人的步伐,我们相信着池塘里倒影出看不见的小孩,或者谷仓里的皮影戏。既不是印象派又不是超现实主义,德莱叶首先是将描述农民的文学与内瓦尔的浪漫主义相辅相成。【译注:热拉尔·德·内瓦尔Gérard de Nerval-法国诗人、散文家和翻译家,浪漫主义文学代表人物之一。】

我们可以假设希区柯克为《迷魂记》中虚构加利福尼亚时,脑海中一直回想着《吸血鬼》的村落:阴森森的虹色墓地,覆盖着一层奶白色的薄雾像是一层薄纱,好似从未散去。格雷和吉赛尔穿过的巨大的杉木林,月白的西班牙教堂辉映着医生的宅邸和女吸血鬼……

“侦探们”追随着幻想中的爱情。尼古拉斯·德·格兹堡,詹姆斯·斯图尔特和凯尔·麦克拉克兰的形似是十分动人的。他们都是卧病的,穿着睡衣,因所见之事坐立不安。

“侦探们”追随着幻想中的爱情。尼古拉斯·德·格兹堡,詹姆斯·斯图尔特和凯尔·麦克拉克兰的形似是十分动人的。他们都是卧病的,穿着睡衣,因所见之事坐立不安。

他们的卧室成了疯狂的奇异事件发生地,就像卡洛塔如梦魇般折磨着斯考蒂;如幽灵般【原文doppelganger德语:分身,幽灵】,城堡主人托付给格雷的神秘包裹,亦或者比如在《双峰》中的巨大谜团。

瘫痪和睁大的双眼,他们只能关注着在自己周围发生的事件。在城堡中,格雷是一个闯入者,就这样闲逛到了走廊,我们勉强注意到了他的出场。因为他触碰到了吉赛尔的手臂,这里的冷颤仿佛触碰到了幽灵的手,二人就像是没有一个是真实存在的,就像是两个空间的分镜。吸血鬼题材并不仅仅是吮吸人血的民间故事,同时是会导致灭亡的生存所需的元素。

瘫痪和睁大的双眼,他们只能关注着在自己周围发生的事件。在城堡中,格雷是一个闯入者,就这样闲逛到了走廊,我们勉强注意到了他的出场。因为他触碰到了吉赛尔的手臂,这里的冷颤仿佛触碰到了幽灵的手,二人就像是没有一个是真实存在的,就像是两个空间的分镜。吸血鬼题材并不仅仅是吮吸人血的民间故事,同时是会导致灭亡的生存所需的元素。

我们聆听着吉赛尔和格雷逐渐远去的声音,这些毫无音调的话语,仿佛漂浮着的水汽。“为什么那个医生总是在夜里来?”小女孩嘟囔道。没有人回答她,所有人都各自迷失在自己混乱的思绪中,人类的苦难与悲伤也是林奇的Garmonbozia命名来源。(注释:在双峰的异度空间里,倒着说话的红侏儒把一种状似玉米羹的食物称作 “Garmonbozia” ,这个词是双峰独创的,它其实由人类的苦难和悲伤幻化而成,异度空间中的灵体们便以此为食。)

我们聆听着吉赛尔和格雷逐渐远去的声音,这些毫无音调的话语,仿佛漂浮着的水汽。“为什么那个医生总是在夜里来?”小女孩嘟囔道。没有人回答她,所有人都各自迷失在自己混乱的思绪中,人类的苦难与悲伤也是林奇的Garmonbozia命名来源。(注释:在双峰的异度空间里,倒着说话的红侏儒把一种状似玉米羹的食物称作 “Garmonbozia” ,这个词是双峰独创的,它其实由人类的苦难和悲伤幻化而成,异度空间中的灵体们便以此为食。)

在《吸血鬼》中最令人惊愕的是人物和镜头差异的运动速度。这实现了尼古拉·德·甘茨伯格 【译者注:Allan Gray的饰演者,在片中使用艺名Julian West,而后移民美国先后任职多家杂志主编。】与摄影机之间一分为二的既视感:格雷的运动速度是迟缓的,催眠的...但与之相伴的摄影机是紧张地窥视者。当他转头看向吉赛尔时,相机飞速地转镜到这个年轻女人身上。

在《吸血鬼》中最令人惊愕的是人物和镜头差异的运动速度。这实现了尼古拉·德·甘茨伯格 【译者注:Allan Gray的饰演者,在片中使用艺名Julian West,而后移民美国先后任职多家杂志主编。】与摄影机之间一分为二的既视感:格雷的运动速度是迟缓的,催眠的...但与之相伴的摄影机是紧张地窥视者。当他转头看向吉赛尔时,相机飞速地转镜到这个年轻女人身上。

人们常说一个没有出现人物的主观镜头应该联合这这个人物所观看的视角。有时这一视角并不会仅仅和人物的表层相互关联:在独立前,他一个人游荡在城堡的楼梯间。这造成了一个自我幻视的结果——格雷成为了一个有意识的死尸。

人们常说一个没有出现人物的主观镜头应该联合这这个人物所观看的视角。有时这一视角并不会仅仅和人物的表层相互关联:在独立前,他一个人游荡在城堡的楼梯间。这造成了一个自我幻视的结果——格雷成为了一个有意识的死尸。

最终,肉体和目光交汇成了了同一个形象,通过一个通灵人的眼睛,我们参与到剧情中的死亡,同时好似我们自身的灭亡。希区柯克在用他的那些“行动受限”的主人公们致敬了这一原则(《后窗》男主——詹姆斯· 斯图尔特尤甚)但尤其是在《希区柯克剧场》的电视剧集中用一种非常具有文学性的方式——约瑟夫·科顿被吓晕后被当成是死尸。

颠倒生与死,各式各样的特别的幽灵游荡在吸血鬼的世界:那些拒绝离开的人们。这些失忆的亡灵来到了遍地生灵的世界,以一种不为人知的方式。这也是在赫克·哈维的《灵魂狂欢节》的玛丽·亨利的设定。因为她作为一个幽灵,从意外中归来,人们看不见她,她就游荡在德克萨斯的小镇的超市和大街上。

颠倒生与死,各式各样的特别的幽灵游荡在吸血鬼的世界:那些拒绝离开的人们。这些失忆的亡灵来到了遍地生灵的世界,以一种不为人知的方式。这也是在赫克·哈维的《灵魂狂欢节》的玛丽·亨利的设定。因为她作为一个幽灵,从意外中归来,人们看不见她,她就游荡在德克萨斯的小镇的超市和大街上。

这部电影相当好看,玛丽的逃亡时间等同于我们看到她的尸体消失在河中的时间。而在途中,她曾经可以加入亡灵们跳舞的舞池,伴着幽灵般的手风琴的声音。吸血鬼的湮灭抑或亡灵从冥土的归来都能让世间的人重新凝结起来。最终,灵魂归于肉体,白昼到来,睡着的人停止游荡在荒野之间。

如果说上述电影多多少少地使用了《吸血鬼》的表现手法,那么德莱叶的作品的确称得上极佳参考。《维洛妮卡·佛斯的欲望》,法斯宾德的倒数第二部电影,故事来源于西比尔·施米特(德国二战前知名女演员,在二战时追随纳粹政权的演绎生涯,于1955年服安眠药自杀,而后被人遗忘)的真实故事,而这位女演员在《吸血鬼》扮演了Loene一角——女吸血鬼玛格丽特·肖邦的最主要的猎物。和Leone一样,维洛妮卡·佛斯被一个医生摆布,卡茨医生,女版的马布斯医生【译者注:Dr Mabuse 弗里茨·朗的三部惊悚片的主人公】。

如果说上述电影多多少少地使用了《吸血鬼》的表现手法,那么德莱叶的作品的确称得上极佳参考。《维洛妮卡·佛斯的欲望》,法斯宾德的倒数第二部电影,故事来源于西比尔·施米特(德国二战前知名女演员,在二战时追随纳粹政权的演绎生涯,于1955年服安眠药自杀,而后被人遗忘)的真实故事,而这位女演员在《吸血鬼》扮演了Loene一角——女吸血鬼玛格丽特·肖邦的最主要的猎物。和Leone一样,维洛妮卡·佛斯被一个医生摆布,卡茨医生,女版的马布斯医生【译者注:Dr Mabuse 弗里茨·朗的三部惊悚片的主人公】。

卡茨医生给自己的病人们提供药品,过气明星比如维洛妮卡,或者纳粹的受害者比如那对犹太古董商夫妇。自杀,是她最好的选择。同样Loene在《吸血鬼》中也是自杀了的,因为吸血鬼夫妇,心怀不轨想要占有其灵魂的医生。罗伯特·卡翰,体育记者兼维罗妮卡的情人,这一角色设定与《吸血鬼》中大卫·格雷的哥哥十分相似。

卡茨医生给自己的病人们提供药品,过气明星比如维洛妮卡,或者纳粹的受害者比如那对犹太古董商夫妇。自杀,是她最好的选择。同样Loene在《吸血鬼》中也是自杀了的,因为吸血鬼夫妇,心怀不轨想要占有其灵魂的医生。罗伯特·卡翰,体育记者兼维罗妮卡的情人,这一角色设定与《吸血鬼》中大卫·格雷的哥哥十分相似。

他同样地开启一场进入黑暗世界的旅程,这与德国电影,三十年代乃至德意志第三帝国的情节剧风格都是一致的。卡茨医生向女演员提供的药物可以使她重新回到她的黄金时代,金发的维纳斯,浑身透着银色的光,从未被苏联的那些摄影指导们赞扬过。

这些老电影的影像,因纳粹主义被泼脏水,将其与其所在时代相混在在一起,卡翰一个人的力量没有办法去改变全世界的偏见。惊吓到城堡领主的和让这个过气女演员与历史纠缠不清的东西大概是一样的。在这个维度之上,法斯宾德揭露了德莱叶《吸血鬼》更为黑暗的一部分,德莱叶用视觉创造了一个苍白不安的世界,幽灵般的村民,女巫和殉道者等等诸多形象。

这些老电影的影像,因纳粹主义被泼脏水,将其与其所在时代相混在在一起,卡翰一个人的力量没有办法去改变全世界的偏见。惊吓到城堡领主的和让这个过气女演员与历史纠缠不清的东西大概是一样的。在这个维度之上,法斯宾德揭露了德莱叶《吸血鬼》更为黑暗的一部分,德莱叶用视觉创造了一个苍白不安的世界,幽灵般的村民,女巫和殉道者等等诸多形象。

提炼

《复仇之日》(1943)

“复仇之日就像是末日的黑夜笼罩世界。

“复仇之日就像是末日的黑夜笼罩世界。

光明被黑暗笼罩,人类美丽的城堡即将殒灭。”

第一个音符便道出了电影的基调,超出了一支安魂曲的界限,超出了人们习惯听到的《Dies Irae》,即《复仇之日》。【译者注:"Dies irae"是一首13世纪时的格列高利圣咏(Gregorian chant),其歌词是以拉丁文写的强音诗(Accentual verse),其曲调是被引用次数最多的韵律之一,一般在罗马天主教安魂弥撒时咏唱。】继惊世骇俗的实验之作《吸血鬼》的十一年后,德莱叶的第一部长片,一下子就引人进入到危险的,末日般的情景之中。

电影通篇充斥着末世的气息,同时它也是一出恐怖又复杂的戏剧,不存在任何欢愉。仅仅是序幕便因这首不同寻常的《Dies Irae》显得十分夸张又疯狂。开篇向下翻滚的阴森可怖的预言,文献浸透着撒旦的力量(在中世纪的《Dies Irae》找不到的)。这些夸张的表达似乎回归平静,然而危险的气息仍旧留存并蔓延开来。

电影通篇充斥着末世的气息,同时它也是一出恐怖又复杂的戏剧,不存在任何欢愉。仅仅是序幕便因这首不同寻常的《Dies Irae》显得十分夸张又疯狂。开篇向下翻滚的阴森可怖的预言,文献浸透着撒旦的力量(在中世纪的《Dies Irae》找不到的)。这些夸张的表达似乎回归平静,然而危险的气息仍旧留存并蔓延开来。

与开篇相反,电影中的第一个镜头乏味又不可或缺:一只持着羽毛笔的手书写着,宣布逮捕Marte Herlofs, 因为三位有声望的领主起诉她有使用巫术的嫌疑。接下来一个长镜头,舞台般的细节,一个世间罕见的美人,一出悲剧,早早地让女巫的身份成了悬念:一个可怜的老妇人被追捕,贫苦,花白的头发乱糟糟的,在街角卖着草药为生,一个绝对不可能是女巫的人,一个被栽赃的女巫-如同“贞德”一般。钟声敲响,人声沸腾,这些看不见的纷扰使人想起玛丽·柯宾(亨利·乔治·克鲁佐《乌鸦》),一个关于“告密”的故事,同样在1943年在法国上映。这不是一个巧合。

《复仇之日》又名《Dies Irae》,就像是一曲拉丁文的黑弥撒-留存在德莱叶这至关重要又独一无二的电影中,电影史中,乃至人类历史中。第二次世界大战的阴影充斥着二十世纪四十年代初,由它带来的暴力和恐惧,迅速在同时代的“作者电影”中树立起一面明确的墙:由原先的抽象转向一种对明确影像的寻找。

《复仇之日》又名《Dies Irae》,就像是一曲拉丁文的黑弥撒-留存在德莱叶这至关重要又独一无二的电影中,电影史中,乃至人类历史中。第二次世界大战的阴影充斥着二十世纪四十年代初,由它带来的暴力和恐惧,迅速在同时代的“作者电影”中树立起一面明确的墙:由原先的抽象转向一种对明确影像的寻找。

但这两种运动真的是相反的么?既然《乌鸦》是经典黑色电影的里程碑,是当时对于电影影像革新的重要作品,那它寻找电影中的第五元素而减少其他元素,冗长,谨慎,更少的特效,台词,分镜,布景,视觉元素...追求一种密度最大化。然而它仅仅在说着净化,用更残忍的字眼-那些虐待,精神,符号,政治,美学,诉说着同时代欧洲发生的事情-或者更加在痛苦的深层赎罪:威廉姆·威尔曼的《龙城风云 The Ox-Bow Incident 》(1943),雅克·图尔尼尔的《豹人》(1942) 在台词讲述,在欧洲的中心豹人们散布恐慌,罗伯特·布列松的早期电影《罪恶天使》(1943)和《布劳涅森林的女人们》(1945)讲述精神上的恐惧, 让-皮埃尔·梅尔维尔的《海的沉默》欲说还休地表达着抵抗之情。

就连罗西里尼的早期电影,法西斯主义到新现实主义,都是有关于基督教的,通常是这一趋势:《罗马不设防的城市》中的冷酷无情,各种折磨的场景,绝望充斥着新现实主义电影通常令人感伤..这些电影,用着他们的方式,践行着布列松在他的电影笔记中写道的:“我们以减为创造,不以加为创造。”

这场重大的美学运动在深处受着政治,思想以及信仰的重大影响。《复仇之日》于1943年拍摄于被纳粹占领时期的丹麦。时至今日,把它和那些充满着革新精神和激情的伟大电影放在一起,《复仇之日》都代表着一种极致:在那个疯狂的年代,这部电影代表着最极致的疯狂,嘶吼和炽热。

这场重大的美学运动在深处受着政治,思想以及信仰的重大影响。《复仇之日》于1943年拍摄于被纳粹占领时期的丹麦。时至今日,把它和那些充满着革新精神和激情的伟大电影放在一起,《复仇之日》都代表着一种极致:在那个疯狂的年代,这部电影代表着最极致的疯狂,嘶吼和炽热。

另外这个电影的最后一个画面是一个真实的标志,忽然出现的画面:一个基督十字架的头顶渐变成了火把。然而这与上一画面并无关联,相对地:这一象征的,抽象的,世界性的符号效果使人们非常清晰且纯粹地领会其中的含义,这一影像又是这样简单地投射在了白色的墙上。这就是《复仇之日》的终点。

但这一看似有所保留的叙述,实则是想要表达,浓缩并升华所有在世间几乎看不见又难以名状的愤怒:1623年时,那时是猎杀女巫们的悲剧;1943年,德莱叶拍摄这部电影之时正是种族和政治清洗的年代,在电影中不可能看不到隐约可见的影射——时至今日,煽动与流血,当新的愤怒的专制主义者们重新握有权利,给我们的公民的挖一个黑暗思想的洞穴,造成了人们毫无怜悯之心的行为,以及一场场新的火刑。

但这一看似有所保留的叙述,实则是想要表达,浓缩并升华所有在世间几乎看不见又难以名状的愤怒:1623年时,那时是猎杀女巫们的悲剧;1943年,德莱叶拍摄这部电影之时正是种族和政治清洗的年代,在电影中不可能看不到隐约可见的影射——时至今日,煽动与流血,当新的愤怒的专制主义者们重新握有权利,给我们的公民的挖一个黑暗思想的洞穴,造成了人们毫无怜悯之心的行为,以及一场场新的火刑。

这种恐怖深深根植在其时代中,从模糊到清晰犹如逐渐炽热的光,被红色的火所覆盖,《复仇之日》,一部历史片,也是一部现代作品,甚至超越时代乃至永恒。它不仅仅暗讽着片中的恐怖,而是全人类文明的危机,或者说是等同于危机的人类文明。

用艺术的手段提炼升华“高等文明”的符号,能够使人类和思想如同话语本身一样深深地做到极度纯粹地去混淆,削减,提升,去掉,提炼人类的行为与艺术并揭露其本来的样子:混淆高尚与下流(在这部电影中高尚的人物在某些方面也是足够下流的),它能够表达一种纯粹的极致,经历各种形式的矫正和强制,痛苦,忏悔。善与恶在净化中沸腾,破坏我们所有的价值。因此,纯粹的审美和积极的意义,以及更广泛的纯洁性,都会被深刻地改变 - 无论好坏。这部电影的道德核心,在其故事的辉煌中,成为一个完全的悖论:没有什么比纯粹更加不纯粹。

用艺术的手段提炼升华“高等文明”的符号,能够使人类和思想如同话语本身一样深深地做到极度纯粹地去混淆,削减,提升,去掉,提炼人类的行为与艺术并揭露其本来的样子:混淆高尚与下流(在这部电影中高尚的人物在某些方面也是足够下流的),它能够表达一种纯粹的极致,经历各种形式的矫正和强制,痛苦,忏悔。善与恶在净化中沸腾,破坏我们所有的价值。因此,纯粹的审美和积极的意义,以及更广泛的纯洁性,都会被深刻地改变 - 无论好坏。这部电影的道德核心,在其故事的辉煌中,成为一个完全的悖论:没有什么比纯粹更加不纯粹。

德莱叶带着和拍摄《圣女贞德》这部默片时代(1928)同样的炽热激情回归。用大特写,挑战崇高的悲怆,“这是崇高灵魂在生活中的胜利”(德莱叶如是说,Cahiers第124期,1961年10月)。然而在《复仇之日》中完全不是这样:既没有悲伤,也没有超越痛苦的胜利。只有悲惨的生活依然存在,恐惧,折磨,执行 - 以及绝望的反抗,脆弱的抵抗。

德莱叶带着和拍摄《圣女贞德》这部默片时代(1928)同样的炽热激情回归。用大特写,挑战崇高的悲怆,“这是崇高灵魂在生活中的胜利”(德莱叶如是说,Cahiers第124期,1961年10月)。然而在《复仇之日》中完全不是这样:既没有悲伤,也没有超越痛苦的胜利。只有悲惨的生活依然存在,恐惧,折磨,执行 - 以及绝望的反抗,脆弱的抵抗。

信仰已经崩溃 - 以其宗教和恶魔的形式放出恶魔。如果他不是纯粹的,这里的魔鬼的诱惑与上帝的惩罚相比带来的伤害更少。宗教裁判所的长官们以神之名义,在他们完美的黑色长袍之下,名为道德的审判者,实则如果涉及到他们的利益,他们可以比恐怖电影中最糟糕的怪物都要可怕。

至于安妮,这个拥有撒旦法力的年轻女巫,能够通过话语引诱和带来死亡(这与十年后德莱叶的《词语》完全是对立的设定)在迷惑的心灵感应的一幕中,迷惑她的牧师丈夫的儿子马丁,让自己拥有她,但她仍然是爱情叛逆,超越,占有欲,暴力的代表,并且升华在签署死刑令时。通过这位蛇蝎美人的视线,一个暴力而悲惨的女主角,超越了德莱叶作品中的女性忍受的所有痛苦,《复仇之日》是一个在黑暗和仇恨中的爱情之歌。即使《词语》会成为死亡的情歌,《葛楚》则是心之幻灭的人生中的一首爱情歌。

至于安妮,这个拥有撒旦法力的年轻女巫,能够通过话语引诱和带来死亡(这与十年后德莱叶的《词语》完全是对立的设定)在迷惑的心灵感应的一幕中,迷惑她的牧师丈夫的儿子马丁,让自己拥有她,但她仍然是爱情叛逆,超越,占有欲,暴力的代表,并且升华在签署死刑令时。通过这位蛇蝎美人的视线,一个暴力而悲惨的女主角,超越了德莱叶作品中的女性忍受的所有痛苦,《复仇之日》是一个在黑暗和仇恨中的爱情之歌。即使《词语》会成为死亡的情歌,《葛楚》则是心之幻灭的人生中的一首爱情歌。

因为爱,德莱叶作为电影人在此发明了一种美学净化方式,积极地创新地为了净化性,精神和信仰,负面与历史——中世纪猎杀女无一直到现代纳粹主义的屠杀与迫害。

因为爱,德莱叶作为电影人在此发明了一种美学净化方式,积极地创新地为了净化性,精神和信仰,负面与历史——中世纪猎杀女无一直到现代纳粹主义的屠杀与迫害。

“复仇之日,糟糕的日子,在那一天整个宇宙都化为灰烬,阳光都被黑暗所遮蔽。”歌词重读了两遍,用一种近乎嘶吼的方式唱出,残酷且刺耳。这部电影仿佛演绎了地狱的一个季节。

用亚瑟·兰波散文中的话来说:“可怜的无辜的人,地狱并不能烧死所有的异教徒”随后他又以讽刺的语气说了一句,“精神上的战斗和真正的战争一样残酷, 但正义的目光只让上帝一人欢愉。”

用亚瑟·兰波散文中的话来说:“可怜的无辜的人,地狱并不能烧死所有的异教徒”随后他又以讽刺的语气说了一句,“精神上的战斗和真正的战争一样残酷, 但正义的目光只让上帝一人欢愉。”

信仰的

力量

《词语》(1955)

自从《复仇之日》后整整十二年,德莱叶没有拍过东西。《吸血鬼》后十三年才有的《复仇之日》。而在《词语》后的九年,德莱叶才拍了他一生中最后的电影《葛楚》。三十四年间,德莱叶只拍了四部电影!1969年,《圣女贞德》的美术指导Hermann G Warm曾经写过这样一段话:“除非德莱叶能签下自己能够完全自由地拍电影的合同,否则他宁可什么都不拍。”

自从《复仇之日》后整整十二年,德莱叶没有拍过东西。《吸血鬼》后十三年才有的《复仇之日》。而在《词语》后的九年,德莱叶才拍了他一生中最后的电影《葛楚》。三十四年间,德莱叶只拍了四部电影!1969年,《圣女贞德》的美术指导Hermann G Warm曾经写过这样一段话:“除非德莱叶能签下自己能够完全自由地拍电影的合同,否则他宁可什么都不拍。”

从这样的抵抗程度来看,我们能够想象德莱叶自身的品味和他当时的工作有多么令他不满意。但我们仍该去想到当时环境对电影人的剥削,以及他长时间的沉默(大众对他的一些作品的恶评)。长期没有再做电影幕后,迫使他沉默但同时迫使他去聆听他人,也就是说去看别人的电影。德莱叶有一段时间为一些丹麦的杂志做影评,对于当时的制作并不掩饰自己的心痛惋惜。

因此,1955年德莱叶拍摄了《词语》,以他自己的名义以及其他不被赏识的人们发声。故事开始于乔安,所有人都觉得他疯了,因为他说自己是基督转世。乔安一句“不相信我的人们,祝你们会遭报应的!” 难道不是德莱叶作为电影人对于电影艺术中所有的“异教徒”的一句威胁么?因为对于他来说,电影是爱的演出,是疯子的演出。他拍摄《词语》犹如建造一座他自己的教堂;为了庆祝与展示他所有的信仰。

因此,1955年德莱叶拍摄了《词语》,以他自己的名义以及其他不被赏识的人们发声。故事开始于乔安,所有人都觉得他疯了,因为他说自己是基督转世。乔安一句“不相信我的人们,祝你们会遭报应的!” 难道不是德莱叶作为电影人对于电影艺术中所有的“异教徒”的一句威胁么?因为对于他来说,电影是爱的演出,是疯子的演出。他拍摄《词语》犹如建造一座他自己的教堂;为了庆祝与展示他所有的信仰。

的确,《词语》是一座纪念碑,但一座纪念碑不不仅仅是震慑意味的,同时它是保护那些纯粹的,真正地爱着电影的人们,那些对电影的魔力与力量充满激情的人们的。那些麻木不仁的人,我们并不原谅并让他们有多远滚多远。德莱叶进行了清洗:他拿掉了那些夸张的布景,将信息回归到台词,拒绝化妆以及假发。让伪君子和唯物主义者们进退维谷。村子里的新牧师和医生一起坐在桌旁,喝着咖啡抽着雪茄,在Borgen家的客厅里。村里的这位医生极度自负,就跟杜米埃的讽刺漫画里画的一样。【译者注:Daumier法国著名画家,早期画作发表在《讽刺》杂志上】他们的对立面(信仰与科学)并没有在餐桌周围显得观点冲突激烈:他们都只是吃白食的。背对着背并不像面对面那么富有怜悯的感觉,更多的,一杯咖啡摆在那里。两种不同的信仰和相对立的教义,Borgen有着生活是给他大展宏图的东西,而裁缝只是觉得生活是对他的惩罚。

这两种不同的基督主义,德莱叶将其背靠背地放在一起,因为两者无法平等地对视。老Borgen重新认识自己因此向自己的儿媳Inger忏悔,他对于拯救乔安无能为力,因为学了太多的理论而成为了疯子:“如果我曾全心全意祈祷,奇迹也许就发生了,但我没有问心无愧地祈祷。”

如果我们不相信肉体与灵魂,我们所做,我们所想,我们所做的一切都是徒劳的。乔安在电影中实现的奇迹,源于他的简单和纯净的结局,显得他更接近于神。而他周围所有的基督徒称他亵渎神灵,并想把他关起来。这些基督徒理直气壮,但实则他们与宗教之间的关系是松散的。他们不这样做,他们害怕自己也会和乔安一个下场。约翰内斯实现了神圣的话语,解放了它,面对他嫂子的棺木时,将其有效的权力给予词语:“给我这个词,这个词可以给死者以生命。Inger,我奉耶稣基督的名命令你起来。”

如果我们不相信肉体与灵魂,我们所做,我们所想,我们所做的一切都是徒劳的。乔安在电影中实现的奇迹,源于他的简单和纯净的结局,显得他更接近于神。而他周围所有的基督徒称他亵渎神灵,并想把他关起来。这些基督徒理直气壮,但实则他们与宗教之间的关系是松散的。他们不这样做,他们害怕自己也会和乔安一个下场。约翰内斯实现了神圣的话语,解放了它,面对他嫂子的棺木时,将其有效的权力给予词语:“给我这个词,这个词可以给死者以生命。Inger,我奉耶稣基督的名命令你起来。”

信仰与真诚,在宗教中或者电影中,都不是简简单单的习惯或者例行公事。他们必须像是尽全力燃烧的东西,像其存在的第一天一样。这也就是为什么德莱叶拍摄每一部电影都如同他对待他的处女作一样(我们已经看到了这样的表达方式是有道理的)。

信仰与真诚,在宗教中或者电影中,都不是简简单单的习惯或者例行公事。他们必须像是尽全力燃烧的东西,像其存在的第一天一样。这也就是为什么德莱叶拍摄每一部电影都如同他对待他的处女作一样(我们已经看到了这样的表达方式是有道理的)。

这也是为什么他贴近电影的起源,他所熟知的默片风格。这也像是奥古斯特·罗丹所写的关于法国基督教的东西也映照在了德莱叶电影中的乔安身上:“人类精神只有在个人的思想以耐心与沉默的方式加入世世代代的思想才能走得很远。但现代人不不再考虑世世代代的思想。”

我们也可以说,同样在德莱叶的电影中,他以默片为基础加入了耐心与话语。因为沉默,当他的电影开始说话的时候,他依旧保留了默片电影的气质。这是一种沉默,来自愚蠢,并且是嫁接言论。通过这种方式,填补了将现在与过去分开的差距,来自神圣的亵渎。聚集在一起,张嘴说话和沉默不会融合在一起(否则他们无法辨别)。

我们也可以说,同样在德莱叶的电影中,他以默片为基础加入了耐心与话语。因为沉默,当他的电影开始说话的时候,他依旧保留了默片电影的气质。这是一种沉默,来自愚蠢,并且是嫁接言论。通过这种方式,填补了将现在与过去分开的差距,来自神圣的亵渎。聚集在一起,张嘴说话和沉默不会融合在一起(否则他们无法辨别)。

它们是并列的两者,或者更确切地说,一前一后,灵魂(语音)给予深度平坦主体(静音),身体充当一个传声筒来传达。神的话语的应验给他的妻子,他爱一样或比他的灵魂,复活的奇迹更多的Inger的丈夫也是基于同意的边界的消失和那个人不敢回报,包括那些自称是信徒的人。只有乔安,对这个悲伤的观察感到惊讶为什么信徒中没有人相信?最终乔安给它的表达力量。而德莱叶的摄影机以极端的温柔来记录这一事件。

电影怎样能够不让我们信教,但是让我们愿意相信去做好事去助力奇迹的发生,让我们提出疑问又不仅仅呼吁或者欺骗去相信神迹?因为德莱叶让我们站到乔安的角度去观看不可能和不可思议,从而使我们感知以前看不见的东西。一束光照进Inger的卧室,乔安穿越墙壁找到她。就像乔安拉着小Maren的手去走入黑暗的世界寻找妈妈。

电影怎样能够不让我们信教,但是让我们愿意相信去做好事去助力奇迹的发生,让我们提出疑问又不仅仅呼吁或者欺骗去相信神迹?因为德莱叶让我们站到乔安的角度去观看不可能和不可思议,从而使我们感知以前看不见的东西。一束光照进Inger的卧室,乔安穿越墙壁找到她。就像乔安拉着小Maren的手去走入黑暗的世界寻找妈妈。

德莱叶牵着我们走向人们欲望深处去探寻“不可能”。毫无疑问,戈达尔认为《词语》是《蔑视》的灵感来源:“电影来源于我们的目光,而目光来源于人们的欲望。”德莱叶用电影去对抗世界上的不公正以求寻找和平。

爱,

即一切

《葛楚》(1965)

“我年轻么?

“我年轻么?

不,但我爱过。

我美丽么?

不,但我爱过。

我还活着么?

不,但我爱过。”

葛楚从远方归来。在它于1964年上映时,电影恶评如潮。冗长,静止,剧场化,刻板,感觉像布景里的画。德莱叶被看成一个从默片时代走来的老牌的电影人,在声音方面,仿佛他拍摄有声电影依旧处于十分艰难的摸索阶段,如同背书般的台词表演走位和呼吸与叹息。

时至今日,我们反观这部电影倒是觉得这部电影为电影艺术的现代性做了一定的基础,德莱叶实际走在了他时代的前面。在剧本演艺方面,相对于《词语》这一次忽然跃进了一步。

时至今日,我们反观这部电影倒是觉得这部电影为电影艺术的现代性做了一定的基础,德莱叶实际走在了他时代的前面。在剧本演艺方面,相对于《词语》这一次忽然跃进了一步。

有两个原因,第一,《葛楚》遭到了暴风雨般的评判:他荒谬的奢侈完全是现代性的一部分,以牺牲电影本身的一些固有模式为代价,这使我们在今日很难理解这部电影在当时受到的谴责,他的这种创作方式在今日是种习以为常的,而且我们习以为常地将《葛楚》看作一部极具现代性的作品。第二,对于影迷来说这是一部神话,因为是德莱叶最后一部电影,最后一幕:犹如《七女人》【约翰·福特(1965)】,《死者》【约翰·休斯顿(1987)】,《秋刀鱼之味》【小津安二郎(1962)】《赤线地带》【沟口健二(1956)】《春风秋雨》【道格拉斯·瑟克(1959)】...一个电影人的最后一部作品,最后一个画面,犹如最后一张揭示隐藏房间地址的建筑物中的最后一块石头,在某种形式上总是别有意味。

《葛楚》的最后一幕是坟墓的入口:我们看到葛楚在门口迎接她的朋友阿克塞尔,然后关上门,摄像机就徘徊在这扇关闭的门上,像基督墓前的石头一样沉重。这个结局近乎病态。但就在此之前,葛楚曾告诉阿克塞尔,她希望通过墓志铭在这座墓上写下什么:“爱,就是一切”。

爱就是一切:这是这部电影的最后悖论。因为《葛楚》是不可能爱的电影,不可能的爱,因而成就了这部关于爱的新电影。

爱就是一切:这是这部电影的最后悖论。因为《葛楚》是不可能爱的电影,不可能的爱,因而成就了这部关于爱的新电影。

在她的整个生命中,葛楚遭受爱的折磨:因为爱着加布里埃尔这位爱的诗人,他相信自己被爱所阻止,完全不顾自己的艺术; 爱上了年轻的波希米亚音乐家厄兰德,他的激情只是蔑视而已; 以“类似于爱的东西”的名义,与丈夫古斯塔夫生活在一起,满足了肉体的需要造成了爱的错觉; 叹息风轻云淡,让他感到轻松的是,即使是为时已晚,葛楚忠实的朋友阿克塞尔也可能被爱过。四段爱情故事的消逝。

然而,当她抛开命运的审判和遗憾时,她就像阿诺克斯夫人一样微笑着:“无论如何,我们都会被人们所喜爱。”葛楚在16岁时写下这首诗,她向阿克塞尔读起这首诗,这首诗正在预期她的生活故事 - 悲剧的一生 - 既然预言过 - 除此之外别无其他说:“我还活着吗?不,但我爱过。” 应该把葛楚从坟墓中召回重新解读她的一生。德莱叶所以在这一部改编电影中加入了这样的结局。她的一生充满激情,燃烧的生命与炼狱并存的一生。

然而,当她抛开命运的审判和遗憾时,她就像阿诺克斯夫人一样微笑着:“无论如何,我们都会被人们所喜爱。”葛楚在16岁时写下这首诗,她向阿克塞尔读起这首诗,这首诗正在预期她的生活故事 - 悲剧的一生 - 既然预言过 - 除此之外别无其他说:“我还活着吗?不,但我爱过。” 应该把葛楚从坟墓中召回重新解读她的一生。德莱叶所以在这一部改编电影中加入了这样的结局。她的一生充满激情,燃烧的生命与炼狱并存的一生。

德莱叶,他是一个充满激情的电影人:这就是一个极佳的佐证,证明《葛楚》并不是他的败笔。在《圣女贞德》(1928)中,德莱叶就定义了一种新颖的特写模式:脸部从背景中提取出来,背景被虚化,缩小为平面。通过消除视角,脸部会被带回到另一个维度 - 灵性的,无形的 - 那是它所采取的那种偶然性; 眼睛转向天空。

德莱叶,他是一个充满激情的电影人:这就是一个极佳的佐证,证明《葛楚》并不是他的败笔。在《圣女贞德》(1928)中,德莱叶就定义了一种新颖的特写模式:脸部从背景中提取出来,背景被虚化,缩小为平面。通过消除视角,脸部会被带回到另一个维度 - 灵性的,无形的 - 那是它所采取的那种偶然性; 眼睛转向天空。

在阐述葛楚的激情时,德莱叶又重新完成了新的诠释,用长镜头取代了非常特写镜头的剪辑,由慢动作组成,并重新引入了偶然性。如果角色的环境很空旷,如果景深对于场面调度影响不大,葛楚的脸部和身体都是静止不动的,眼神放空,布景对于这些东西的影像并不大,然而它仍然是抽象的,不可捉摸的:影像,光,和音乐。

音乐方面:在电影中心的场景中,四个男性人物在同一个房间中彼此接踵而至,就好像图像外有候诊室—葛楚从加布里埃尔的口中得知厄兰的背叛。在大理石像那段,她没有注意到年轻的音乐家的情绪。当音乐家弹奏钢琴为她伴唱时,她也没有注意到音乐家的困惑:那时她什么都不能说,她可以为他唱歌,但片刻之后,沉默会压垮这首真相之歌。

音乐方面:在电影中心的场景中,四个男性人物在同一个房间中彼此接踵而至,就好像图像外有候诊室—葛楚从加布里埃尔的口中得知厄兰的背叛。在大理石像那段,她没有注意到年轻的音乐家的情绪。当音乐家弹奏钢琴为她伴唱时,她也没有注意到音乐家的困惑:那时她什么都不能说,她可以为他唱歌,但片刻之后,沉默会压垮这首真相之歌。

光:刺目的白光,过曝,两道闪回的光,低对比度,用黑白与倾斜的光为电影增加戏剧的动感。光照在葛楚的脸上,仿佛一个没有阴影的世界。但这种音调的统一只是即将到来的流泪的前奏。对于这些来自过去的场景,将会出现两个反向回声,一个是唱歌和昏厥的场景,另一个是为纪念加布里埃尔而举行的仪式,他作为诗人的雕像完工-葛楚两个痛苦万分的时刻,她晕倒,她逃离。

影像:这部电影谨慎地处理着布景。比如出现在葛楚身后的挂毯—上面画着被狗袭击的女人,这与她的梦相呼应,这使她在与阿克塞尔相聚的时刻之前成为一个“狼女”,他他返回巴黎和Charcot和学徒一起学习的萨彼里埃学院的时候。(观众们请注意《葛楚》,曼努艾尔·德·奥利维拉【译者注葡萄牙电影大师】在拍摄《不安》的时候可能想起了这个挂毯,这一想法用于表现人物系统的错位)。

影像:这部电影谨慎地处理着布景。比如出现在葛楚身后的挂毯—上面画着被狗袭击的女人,这与她的梦相呼应,这使她在与阿克塞尔相聚的时刻之前成为一个“狼女”,他他返回巴黎和Charcot和学徒一起学习的萨彼里埃学院的时候。(观众们请注意《葛楚》,曼努艾尔·德·奥利维拉【译者注葡萄牙电影大师】在拍摄《不安》的时候可能想起了这个挂毯,这一想法用于表现人物系统的错位)。

关于影像还有,在葛楚和厄兰相遇的公园里,这座雕像仍然是他们交流的见证:所有的场景都是内景,除了这些场景在水边,但雕像依旧作为象征服务于电影的统一性,人烟稀少,雕塑独自证明了一丝人性。从那时起,自然的震动被唤起,像是一种延迟的回响:“你是月亮,大海,天空...”厄兰在葛楚的耳边轻吟道,光线打在他的脸上,以此表达回忆而不是现实时间存在的东西。

影像,光,音乐:这些东西影响着葛楚的面貌,并与其产生共鸣。而不仅仅是台词和周围的男性形象去塑造这个女人,这些东西就像是无形的网罩在人物身上,并给这部电影带来奇妙的影调。比如说围绕着烛台的镜子,在葛楚与加布里埃尔相遇之时。

影像,光,音乐:这些东西影响着葛楚的面貌,并与其产生共鸣。而不仅仅是台词和周围的男性形象去塑造这个女人,这些东西就像是无形的网罩在人物身上,并给这部电影带来奇妙的影调。比如说围绕着烛台的镜子,在葛楚与加布里埃尔相遇之时。

这个想法大概源于谷克多【译者注:谷克多在自己的三部电影中运用镜子作为时空穿越的点《诗人之血》《奥菲斯》《奥菲斯的遗嘱》】这是通过调度所有这个网络(观众终究是旁观者的角度,或者没有办法接受演员的表演, 加布里埃尔的令人眼花缭乱的面部表情,皱起了眉头,大声哭泣),当她受到了这些影响,最终导致了葛楚的激情。这就是电影的矛盾性,为了讲明白故事,所有需要说的话都说,但同时又依赖于无形的力量,因为对葛楚影响最深的一切都无法制定或显示,或预期。

有一个画面最为戏剧化,(并且是这部电影的海报)是这样的:我们看到厄兰和葛楚额头相对,闭上眼睛,作为思想的交流。这种心灵感应(或者说“远程激情”)在爱情中成立,用誓言来证明爱情的至高无上,充其量是片面的,这样的画面的表达印照在葛楚脸上流露出的冥想。这是一个无声的祈祷,勇敢地引导着他们对爱的信仰是真实的(我们抛开叹息和夸张的表情)。四部爱情的失败就证明了电影中的真爱永远不会成立。这是一种从内心深处坚定的决心,而存在则经受考验。

有一个画面最为戏剧化,(并且是这部电影的海报)是这样的:我们看到厄兰和葛楚额头相对,闭上眼睛,作为思想的交流。这种心灵感应(或者说“远程激情”)在爱情中成立,用誓言来证明爱情的至高无上,充其量是片面的,这样的画面的表达印照在葛楚脸上流露出的冥想。这是一个无声的祈祷,勇敢地引导着他们对爱的信仰是真实的(我们抛开叹息和夸张的表情)。四部爱情的失败就证明了电影中的真爱永远不会成立。这是一种从内心深处坚定的决心,而存在则经受考验。

电影中的悲痛,似乎将人物在故事中钉得死死的,但又不会在故事发展中消失,爱总是在人物的信念“爱,即一切”的希望中复活,这一表达方式在最后总是能让人们用另一目光重新看待之前所讲述的故事。葛楚对爱情的这种信念,导致她反对这种信仰,最终反对生活禁欲的偶然事件的这一决心,只能在生命的尽头,在墓前才能说出来,所以 “反爱情的电影变成了一部无条件的绝对爱情电影“。在任何条件下,谁知道硫磺与烈火能够发生什么,如果结合“激情”这一词。她只能对过去说一句:“至少,我喜欢爱本身。”

-FIN-

本文系头条号特色内容

原标题:《德莱叶 131 年:影史上最动人的脸孔,无不来自他的镜头》

阅读原文

新闻推荐

原创吴泽源深焦DeepFocus编者按:年终,法国《电影手册》又将克林特·伊斯特伍德去年电影《骡子》列入了他们2019年十佳榜单,...