互相“非人化”的东西方 不得不彼此依赖和共存

从去冬今春新冠在武汉爆发至今,西方对中国的质疑就随之而来,不绝于耳,尤其以是否戴口罩为标志,引发了各种冲突,在纽约、伦敦等地,都出现了有人攻击戴口罩的亚裔的情况,这其中固然有卫生及生活习惯的原因,但也有更为深层的原因,那就是美国学者萨伊德(Edward W. Said)所描述的“东方主义”(Orientalism)的作崇。而“新冠”的世界性流行,也给“新冠”的“东方化”或者说借尸还魂带来了可能,所以,已经有清醒的西方人士大声疾呼,新冠与种族无关,因此而发生的种族歧视也是愚蠢的。

但是,在我们被“东方化”的同时,我们似乎也在有意无意将西方“西方化”,尤其是把美国“西方化”。就如同萨伊德所说的,自十八十九世纪以来,随着工业革命及殖民时代的到来,东方,也即中东,非洲及亚洲等地逐渐被西方“生产”为非理性的,欲望的,色情的,愚昧的,落后的,不开化的,狡猾奸诈和野蛮的客体和他者,以此来把自己定义为理性的,文明的、进步的、科学的、自由的、正义的,从而塑造出自身的文化和种族的优越感。而且这种“东方化”绵延至今,犹如福柯在《词与物》(1966)和《知识考古学》(1969)中所提出的“知识型”或“认识阈”(épistémè)一样,一旦产生就开始对人们的认识和思考产生内在的框架性影响,并且长时间制约和不断繁殖着西方对于东方的各种认识和知识。不过,正如西方不可能脱离东方存在一样,东方也不可能离开西方而自存,东西方就像一枚硬币的两面,在这个过程中,西方也被我们“生产”为狡诈的、富于侵略性的、背信弃义、邪恶的、更加色情的对象和他者,以此来确定我们的仁义、被动、善良和乐善好施与天下为公的高尚形象。其实,本质上,双方都有意无意的将对方“非人化”了。而这种东西方的情结有点近似“瑜亮情结”,双方特别是西方常刻意将将东方女性化,所以引发一种奇怪的虐恋。并且,这种互虐情结一旦形成,就像阴阳怪气的新冠病毒一样,时隐时现,变幻不定。

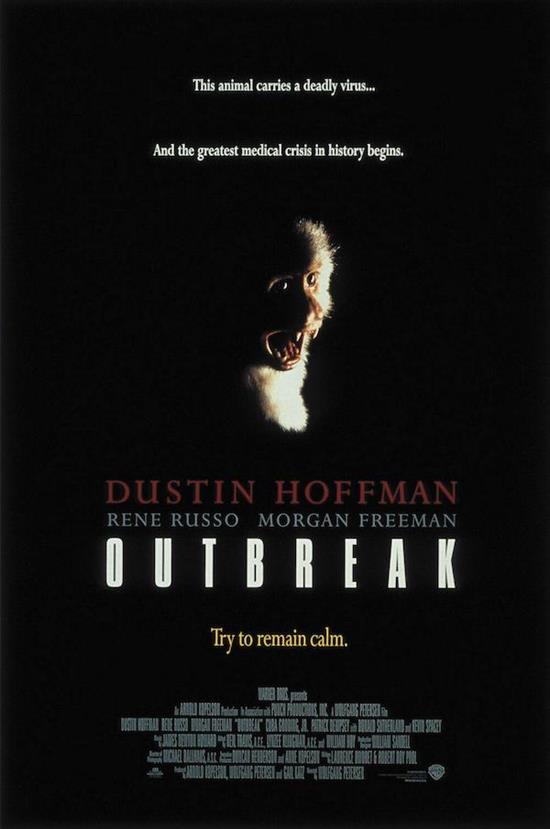

英国作家王尔德(Oscar Wilde)在《谎言的衰落》(1891)里借文中人之口曾经说过一句很不合常理的话,那就是不是艺术摹仿生活,而是生活摹仿艺术,甚至,就是自然也摹仿艺术。比如,伦敦成为雾都,不是因为真的有那么多雾,而是因为克劳德·莫奈(Claude Monet)等印象派画家把伦敦画成了雾气弥漫的城市,所以伦敦才变成了“雾都”。对于这次新冠来说,就有三部电影给人一种真正的“抄作业”的即视感,那就是1995年由沃尔夫冈·彼德森导演的《极度恐慌》(Outbreak),2011年史蒂文·索德伯格导演的《传染病》(Contagion)的两部好莱坞大片,还有就是2013年韩国的金成洙导演的《流感》。这三部电影都是以可以迅速致命的传染病的突然爆发为线索,描述人们在这种可怕的灾难面前的各种表现,电影中既有政府部门和防疫部门的官员对真相的欲盖弥彰,也有勇敢面对死亡和权力威胁却不顾一切救死扶伤并且披露真相的医生,当然还有借此机会发“国难财”的自媒体记者和药企,种种现象不一而足。比如在《传染病》中不仅有把体育场改为“方舱医院”的紧急举措,更让人震惊的是那个由裘德·洛扮演的自媒体记者和药企合谋卖的药竟然叫“连翘”(forsythia),连翘正是双黄连的主要成分!这种生活对艺术的“复刻”相信如果王尔德再生,也会为之震惊,他可能会说不仅病毒摹仿艺术,就连抗病毒的药也摹仿艺术了。可能正是这样,这次新冠爆发后,为了精神抗疫,增强心理免疫力,这三部与传染病有关的电影才被人从“故纸堆”中翻了出来。

英国作家王尔德(Oscar Wilde)在《谎言的衰落》(1891)里借文中人之口曾经说过一句很不合常理的话,那就是不是艺术摹仿生活,而是生活摹仿艺术,甚至,就是自然也摹仿艺术。比如,伦敦成为雾都,不是因为真的有那么多雾,而是因为克劳德·莫奈(Claude Monet)等印象派画家把伦敦画成了雾气弥漫的城市,所以伦敦才变成了“雾都”。对于这次新冠来说,就有三部电影给人一种真正的“抄作业”的即视感,那就是1995年由沃尔夫冈·彼德森导演的《极度恐慌》(Outbreak),2011年史蒂文·索德伯格导演的《传染病》(Contagion)的两部好莱坞大片,还有就是2013年韩国的金成洙导演的《流感》。这三部电影都是以可以迅速致命的传染病的突然爆发为线索,描述人们在这种可怕的灾难面前的各种表现,电影中既有政府部门和防疫部门的官员对真相的欲盖弥彰,也有勇敢面对死亡和权力威胁却不顾一切救死扶伤并且披露真相的医生,当然还有借此机会发“国难财”的自媒体记者和药企,种种现象不一而足。比如在《传染病》中不仅有把体育场改为“方舱医院”的紧急举措,更让人震惊的是那个由裘德·洛扮演的自媒体记者和药企合谋卖的药竟然叫“连翘”(forsythia),连翘正是双黄连的主要成分!这种生活对艺术的“复刻”相信如果王尔德再生,也会为之震惊,他可能会说不仅病毒摹仿艺术,就连抗病毒的药也摹仿艺术了。可能正是这样,这次新冠爆发后,为了精神抗疫,增强心理免疫力,这三部与传染病有关的电影才被人从“故纸堆”中翻了出来。

《极度恐慌》

《极度恐慌》

有意思的是,在这三部电影中,都把具有强烈致命传染病的病毒的起源放在了或者原始或者落后的“东方”。《极度恐慌》的病毒来自非洲的扎伊尔的山谷之中,《传染病》的病毒来自靠近香港的东南亚某地,而《流感》的病毒也是来自东南亚的贫穷的偷渡客。这也是《流感》的有趣之处,这种东方内部的“再东方化”或者“深度东方化”无疑显示了一种层级感,即把西方所生产出来的“东方”的概念再套用到自身进行区隔,把相对落后的地方再予以东方化的深描并以此来证明自己的优越。这就像很多国人近日反对政府推出的外国人永久居留的管理条例的征求意见稿一样,除了对自身的国民待遇的不满之外,同样也有这种把东方再东方化的倾向,因为很多人担心并不是自己的权益没有得到合理的满足,而是担心更为“东方的”非洲的移民的到来。同理,这种现象也发生在新冠疫情下的欧美国家,对于戴口罩的亚裔或者不戴口罩的亚裔发起“新冠攻击”的人并不是白人或其他人种,反而也是亚裔,这里其实就有一个为了证明自己已经脱亚入欧成为西方人之后的竭力“洗白”自己的心理。

《流感》

《流感》

不过,更有趣的是,《流感》这部电影里出现了一个让人难忘的情节,那就是韩国和美国之间的冲突。当美国顾问因被隔离的流感病毒感染者发生暴动,准备从隔离区冲出来向首尔进军,他担心病毒因此而失控要蔓延开来不可收拾,企图让美军轰炸机将所有被隔离染病人员炸为灰烬,最后韩国总统顶住他的压力,逼迫其放弃这种可怕的非人的做法,刚好流感的抗体也于千钧一发之时找到,终于使得这个危机得到了圆满解决。而从这个有意设置的情节可以看出,韩国总统更具有人性,也更加文明,当然也更年轻,更英俊帅气,而那个美国顾问不仅仗势欺人,而且更为蛮横和野蛮,他留着一瞥胡子,穿着一身似乎过时的西装,就像从美国的西部电影里走出来的过气的警察。这显然是把美国“西方化”了。当然,这样的情节在《极度恐慌》中就已经出现过,影片开始就是扎伊尔山谷的美国雇佣兵营地爆发一种强烈致死的传染病,美国军医在飞来看看无法救治后就立即抽取血样离开,然后叫来军用直升飞机扔下巨型炸弹,将营地化作一片火海。而时隔多年,当这种病毒再度在一个加州小镇爆发后,在已经变异的病毒急速扩散而又无计可施时,美国军方的医疗部门又故伎重演,想再次派飞机扔下炸弹,将这个小镇彻底毁灭,以防病毒扩散危及美国。而这样的美国人自己设计的情节与《流感》中也把美国人设置成灭绝人性的“炸弹哥”相比较,或许可以给人带来更多的思考。

《传染病》

《传染病》

从这个角度看,索德伯格的《传染病》就显得更为深刻,这部电影虽然按照时间顺序描述了感染病毒后所发生的一连串事件,并在最后还原了病毒来自于东南亚的热带丛林,但其高明之处就在也将西方的不堪的一面暴露出来。影片有一个让人觉得突兀的情节,一名香港的本地医生绑架了来自WHO的到香港调查疫情的女医生,希望通过她能够拿到最新研制出的抗病毒的疫苗来解救自己村子里染病的亲人。而之后经过与香港医生的谈判前来搭救她的同事也信守诺言,把他们所需要的疫苗交到了黄医生手里,可是让人震惊的是,事后这个女医生才知道,她的同事用来交换她的自由送给香港的医生救命的那些疫苗却不是真的,只是营养液伪装的而已。这个情节虽然让人觉得突然,可却有一种不可思议的深刻,那就是东方虽然感染了西方,可是西方也欺骗了东方,双方的不信任和敌意,即使在生死关头也依然一如既往。这一幕也许让电影前的西方观众不舒服,可同样也让东方的观众不舒服。但遗憾的是,这就是银幕外的今天的现实。

不过,在这种东西方相互将对方颠倒为自己的镜像的背后,其实是对“实在姐”(Reel,实在界)的镜像化。这次新冠的突然爆发,再次让人意识到了死亡的不期而至,而新冠这个漂亮的病毒如一朵“实在姐”插在头上的“恶之花”,突然在现实生活中盛开,其散发出的致命的气息,即刻导致了想象界和符号界的崩塌。那些平时看来井井有条的生活秩序,平稳运行的官僚系统,都在新冠来临之后紊乱和瓦解。因此,这次新冠疫情,也可以看成是“实在姐”对现实生活的侵蚀,可以预料的是,这样的侵蚀还会不断出现,因为死亡永远都不会从人类社会抹除,个体的单个死亡永远都有可能变成无数人的集体死亡,这才是新冠级别的传染病可怕的原因。

而不管是西方把新冠东方化,还是我们把新冠美国化,都无法从散发着强烈的死亡气息的“实在姐”的恶之花前扭头他去。也许,在我们摘掉口罩的时候,很多西方的朋友们却不得不戴上口罩,这样的局面令人痛惜。希望不得不置身于同种境遇的东西方的人们都可以试着以对方的方式去面对新冠,也可以加深对对方的理解,因为不管是如何误解、纷争,大家都得彼此依赖和共存。(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

新闻推荐

近年来,荧幕上掀起一阵青春短剧热潮,在2月底播出的《非我所愿》(IAmNotOkaywithThis)上,你能看到太多熟悉的影子:例如,同为乔纳...