搞半天,胡锡进还是没明白自己错在哪里

文 | 开寅

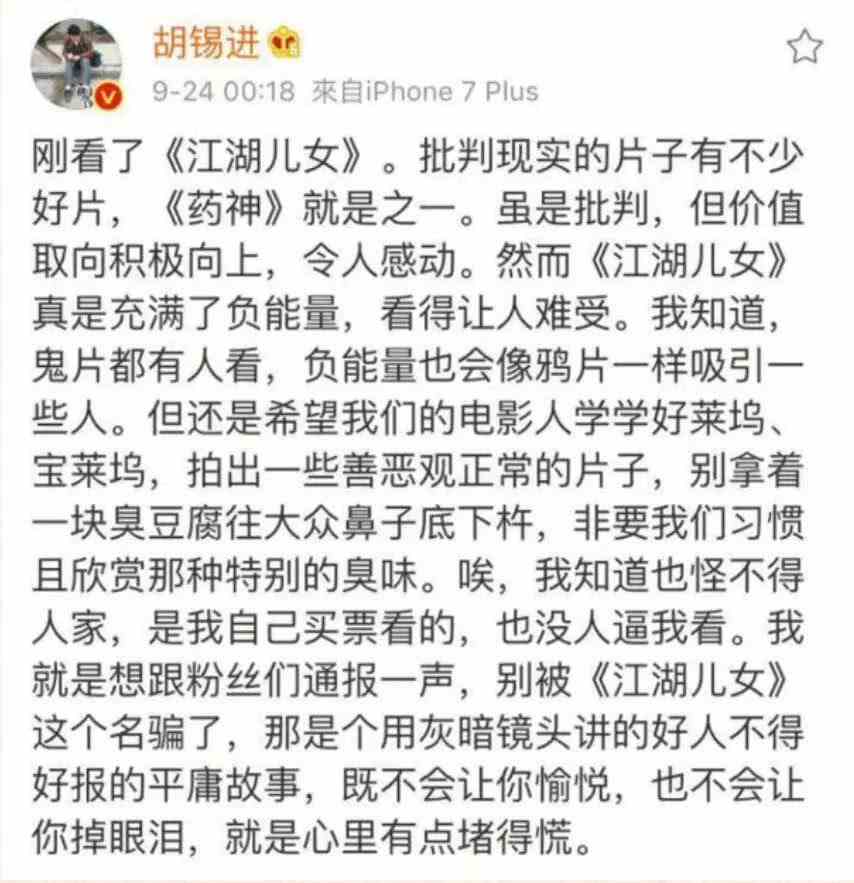

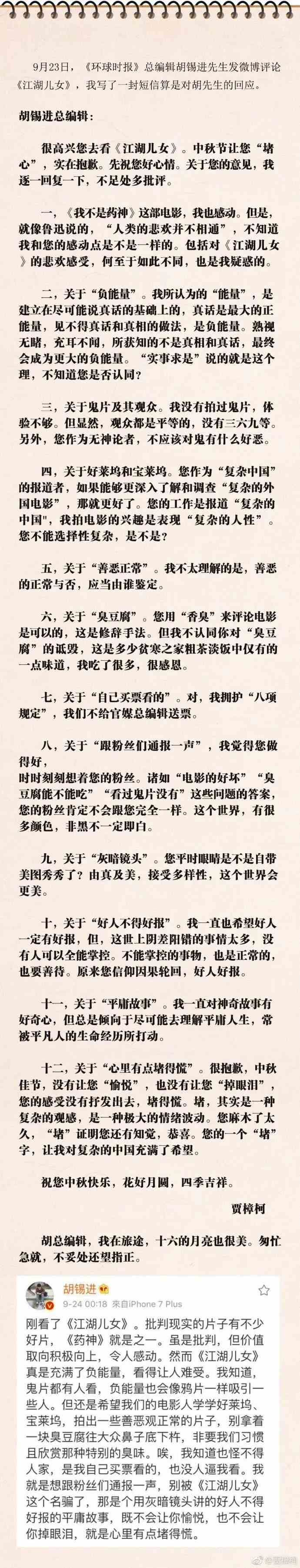

胡锡进主编深夜对着贾樟柯导演的《江湖儿女》发了一通牢骚,尽管发完就删了,但奈何不了他1588万粉丝中总是有人眼明手快,迅速截图保留了证据广为散发,在短短两天之内轰动全网。

公认文字功底深厚的科长,怎么会示弱呢?隔天就总结了十二点连说理带嘲讽的回击。这一突然擦枪走火的隔空跨界互怼,让这个电影市场毫无惊喜可言的中秋节终于有了点波澜。

1

总结胡主编的简短定性「批评」,其实只有关键的一点:

《江湖儿女》形成了一股「让人难受」的「负能量」,而影片「好人不得好报」的戏剧安排给他添了堵。

我替胡主编引申一下,他真正提出的问题是:符合他所定义的「好人」为什么不能获得一个善终的结局?「好人」是不是注定要在结局时获得成功、胜利的眷顾,否则就是「灰暗」和「平庸」?

而被其定义的「坏人」是否可以在一部电影里一直春风得意、占尽上风、做「坏」事而不受惩罚,因而给我们留下一个「除恶不尽」的结尾?「坏人」是否有权在一部电影里「为所欲为」而逃脱惩罚,不被编剧和导演在剧终时「判处极刑」?他能不能洋洋得意地逍遥法外,甚至取得某种程度上针对「好人」的胜利?

所以我真想当面采访一下胡主编,问问他《红楼梦》里「好人」和「坏人」是怎么区分的,他们都是什么结局?他是如何理解鲁迅先生的作品如《狂人日记》《孔乙己》《祝福》《阿Q正传》的?

《红楼梦》(1987)

他对古希腊悲剧、法国十一世纪史诗《罗兰之歌》、托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》、卡夫卡的《城堡》,以及被无数评论家誉为有史以来最伟大悲剧的《浮士德》究竟是怎么看的?

2

而贾导的回复,去粗取精,实质上传达了这样几个主要意思:

对于「好坏」和「善恶」的感受大家各不相同,凭啥你说的「好人」就一定是好人,你讨厌的「坏人」就一定是坏人?这个标准该谁来确定?「好坏」和「善恶」都这么明确的被你区分了,世界已经被你认定是非黑即白的了,那我们去哪里寻找那事物充满复杂性的一面?

贾导在此恰到好处地引用了鲁迅:「人类的悲欢并不相通」。这道理也是明显的:想当年,资产阶级的悲喜和无产阶级的喜悲能是一回事么?

所谓的「能量」,是不是影片按照你的喜好结了尾就一定是「正」的了?当然,贾导非常聪明地规避了他的喜好是「正」还是「负」的问题,而是强调:只有「真的」才是「正的」,「实事求是」才是正能量。

换句话说,忽略「事实」或者把它改变成自己喜欢的模样才释放出来,这绝对不是「正能量」。

至于胡主编下午微博的最新回复,并无新的观点表达,可以被归为忽略不计了。但也正是通过这番和稀泥一般的回复,我能确认,胡主编到最后也不知道自己错在哪里。

3

胡主编希望贾导能学学印度电影或者美国电影,释放一些在固定伦理道德框架下的「正常」善恶观念。首先胡主编大大地简化了上述两国的电影,当然更大的可能是,毕竟术业有专攻,他对宝莱坞与好莱坞的了解都是皮毛,所以他对这二者的电影的标签式印象,存在很大误差。

但如果我们把胡主编的话翻译一下,还是能理解他真正想表达的内容即是:电影应当承担两个主要功能:娱乐大众和宣传教化。

这其实是两个相逆又相通的过程。前者迎合,后者引导,但这两个过程是相互转化的。打个比方,就像可口可乐口味的变化,消费者喜欢甜的那就多放糖,但如果减肥的人多起来,就来个「零度」让他们心理满足。

胡主编力挺的《我不是药神》,或者大部分宝莱坞和好莱坞电影,都是这方面的行家里手。他们都各自吃透了目标观众,可以说比观众自己还更了解自己,所以能把大家的心理「按摩」到恰到好处,不能自已。

《我不是药神》

但是娱乐大众并不是「一味迎合」就可以了,也有更高明的创作者,在作品中插入引领性的意识形态观念,引导观众向固定的方向思考和感受,这同样也是是「疲于」主动思考而「易于」被动感受的大众十分乐于接受的方式。

例子比如《拯救大兵瑞恩》或者《血战钢锯岭》这一类热血大片中所掺入的美式爱国主义和西方宗教主义思想,他们将西方主流观众导向了一个个固定的思维方向,成功地调动起他们对于某个对象的欣赏、崇敬和献身情绪。

《拯救大兵瑞恩》(1998)

《血战钢锯岭》(2016)

这些都是电影化的「宣传教化」的成功例子。在很多时候,它们既娱乐了大众,又达到了某些特定的由主流权力意志的思想观念传播要求。

所以对胡主编来说,让他衷心喜爱的其实正是这一类看着既高兴又有「教育意义」的主流大众电影产品。

4

但那并不是贾樟柯和很多导演追求的电影。

贾樟柯在回应中强调的是,创作者要忠实于他观察到的社会和人性现实,继而终于自己的表达,拒绝将作品纳入到任何被预先设计的思想或者情感框架中。

在贾导看来,「实事求是」是将自己对于周遭世界的观察、体验和思考一五一十呈现出来,分享给观众。理论上,这样的创作表达方式并没有将观众对作品的接受程度考虑在内。

《三峡好人》(2006)

它很可能并不主动刻意追求「共鸣」或者「共情」效应,而是让观众了解到创作者眼中未知的事物,体验到创作者感官中全新的情感。

来自于欧洲电影中的「作者」概念,便来源于这样的「主观表达」。

创作者在呈现自己的思想和情感过程中,形成了一套独特的语言体系和表现方式,所有的作品都在一个个性鲜明的影像系统中独立运转,作品的「作者性」便会油然而生。这是为什么在欧洲的各大电影节上,贾导的作品会时常被冠以「作者电影」的称号。这个术语永远不会被用来形容《速度与激情》或者《变形金刚》。

《变形金刚》(2007)

一个是迎合大众,另一个是自我表达,这便是胡主编和贾樟柯所处的两个深感彼此对话困难的平行宇宙。

既然是「自我表达」,「作者电影」便理所当然地被赋予了相当程度的自由表述权利,拥有了直接忽视大众喜好和主流话语意见的充足理由。

它更可以对「惩恶扬善」「好人好报」「光明向上」等等被套进单一道德伦理框架的清规戒律直接视而不见,而放开手脚去自由地追寻对世界「复杂」面貌的呈现以及对多样化感受的创造表达。

它可以是喜悦、满足、兴奋、幸福,但也可是悲伤、冷酷、愤懑和绝望,这其中也许还就包括了让胡主编极为不适的「堵」感。

至于观众是否能接受「作者」这样的表达,那就要看他的运气了,这是「作者电影」注定要承担的风险。

5

不过,很多对过去一百年中国文化史不熟悉的人(我不清楚是否包括胡编本人),大概都不了解,「主流宣教话语」和「个人自由表达」这两个本不相交的空间一直人为地被反复扭在一起互相碰撞,非要论出个对错来。

比如1933年电影界就爆发了「硬性电影」和「软性电影」之争:代表大众斗争思潮的左翼电影人对右派电影评论家刘呐鸥、黄嘉谟「(电影是)给眼睛吃的冰淇淋,是给心灵坐的沙发椅」的资产阶级「唧唧我我」立场发动了猛烈的抨击。

刘呐鸥、黄嘉谟

而1949年在《文汇报》《文艺报》等媒体上则有「可不可以写小资产阶级」的大争论,最终结论是否定了「小资产阶级」在银幕上作为主要角色存在的必要性。

胡主编如果想要找到他「好人好报」的正能量文艺理论源头,便可以一直上溯至此,因为正是这个讨论为官方文艺作品中典型人物的阳光道路铺下了基石。

在随后的将近三十年间,「个人自由表达」在中国电影的话语体系中几乎完全消失了,取而代之的是以革命思想为主导的官方大众话语叙事。直到八十年代改革开放后,自由和私人化的个体表达才在中国大陆电影中再次萌芽出现,并在夹缝中曲曲折折地艰难生长,直到成为第六代导演的某种标签。

《小武》(1998)

以此看来,胡主编和贾导演的争论,本质上是延续了这一个世纪来存在于中国电影发展道路中的一个基本问题:电影到底是工具化的(工具的服务对象可以很广,它的客户可以是政治,也可以是资本),还是应该成为不受观念约束的个人化表达舞台?

答案在观众和创作者的心中。

退一步说,如果现阶段它们还无法分出胜负,那是否应该允许二者暂且共存,相安无事?前者可否先放后者一条生路?因为,从来就只有前者想灭掉后者,而没有反过来的事情发生。

胡主编最后在微博和稀泥式地总结:「所有探索都不容易,都是正能量。」从这句废话我们大概可以得出结论:他还是没明白为什么广大网友山呼海啸地批评他,也辜负了科长老师的一番苦口婆心。

所以,当下次有另一个「《江湖儿女》式」的影片再次出现时,我们的胡主编大概率还是会套用头脑中顽强存在的「电影工具意识」去硬怼另一个维度中的「个人自由表达」,勿谓言之不预也!

新闻推荐

动画电影《白蛇:缘起》近日宣布将于12月21日贺岁档上映,导演黄家康、赵霁等亮相。值得一提的是,《白蛇:缘起》是华纳兄弟在中...