王家卫偏爱自恋、漫无目标的角色:折服于岔路前 无意改变

【编者按】

近日,王家卫的电影《阿飞正传》在国内公映。据《亚洲电影》杂志主编加里·贝廷森研究,《阿飞正传》的人物刻画以曼努埃尔·普伊格1969年的小说《心碎的探戈》为模板,而《阿飞正传》和《2046》中潜藏的鸟预言追溯至威廉斯1950年的小说《罗马之春》等。

贝廷森认为含糊的目标推迟了主角的目的行动,因此时间终止和拖延为王家卫的叙事定义。或者,表面上主要的目标成为泡影,将情节轴转向预期之外的路径。

在《阿飞正传》中,“旭仔逝去的目标所呈现的是人物的自我否决,被生母抛弃的旭仔放弃了追寻个人自尊的重大目标。”

澎湃新闻(www.thepaper.cn)经授权摘选加里·贝廷森《王家卫的感官电影:影像诗学与烦郁之美》部分内容。

小说的故事通常包含一个或数个叙事作用者所扮演或执行的一组事件。如梅尔·斯腾伯格(Meir Sternberg)所指出,一个故事能够构建出无数个不同的情节,每一个皆有自己的时间结构和叙事策略,因此对读者带来特有的效果。讲述一个已知故事的方式,潜藏着无限的可能。张健德将王家卫的故事情节结构追溯至多元的文学背景布置。但是,张健德揭示出王家卫为情节素材而探测文学的典型。举例而言,《花样年华》摘选刘以鬯小说《对倒》中的段落,《2046》的叙事和主旨也受到相同作者的小说《酒徒》所影响。《东邪西毒》重新发掘并改编自金庸长篇舞剑小说的武侠世界。《阿飞正传》的人物刻画以曼努埃尔·普伊格(Manuel Puig)1969年的小说《心碎的探戈》(Heartbreak Tango)为模板。还有其他的评论家也进一步地探讨其文学的背景。托尼·雷恩(Tony Rayns)认为,《春光乍泄》从普伊格的小说中借用了毁灭性同志爱情的创作题材,故事收场于阿根廷的领地中。张健德认为普伊格的主角是旭仔的前身,而马兰清则将这个角色联结到《2046》里的周慕云。

《阿飞正传》剧照

《阿飞正传》剧照

张健德的研究特别熟练地揭示王家卫的文学挪用和隐喻中的广博历史与文化。然而,在这些说明中几乎完全被忽略的,是田纳西·威廉斯对王家卫的故事素材所造成的影响,特别是在人物刻画和环境氛围的层次上。例如,我们可以将《阿飞正传》和《2046》中潜藏的鸟预言追溯至威廉斯1950年的小说《罗马之春》(The Roman Spring of Mrs. Stone),以及他于 1955年出版的三幕剧《奥菲斯下凡》(Orpheus Descending)(以及悉尼 ·卢曼特[Sidney Lumet]的改编电影《逃亡者》[The Fugitive Kind,1959])。小说中的男主角保罗(Paolo)这位意大利浪子和旭仔有极为相似之处,威廉斯将他描述为一个有性格缺陷、“急躁狂妄”的舞男,他在精神上的孤独则展现在他想要“漂泊”的倾向。和旭仔相同,保罗受自身的形象所束缚:在一片段中,他“在(斯通太太) 打断他自恋的凝视时,在镜子里露出惊讶的表情”。他和数个王家卫的主角(特别是《东邪西毒》中的那些角色)同样有种不真实的欲望,想要战胜痛苦的回忆,并声称“不好的回忆是极大的便利”。

这部小说与《阿飞正传》和《2046》最为显著的联结,即是那任性的鸟寓言,命定永不停歇地飞行。“谈及鸟,”保罗被问及,“那只没有脚的燕子是否真实,而那就是它们总是待在天上的原因吗?”。威廉斯在《奥菲斯下凡》中重复使用此一母题,意味着“逃亡者”的“归属”之地已被剥夺,此处再一次暗示着旭仔的无根。威廉斯通过他的男性主角瓦尔(Val)阐明鸟的比喻:

你知道吗,他们是一种没有脚的鸟,无法停靠在任何地方,因此终其一生必须待在天空中飞翔……这些小鸟,他们完全没有脚,只能仰赖翅膀度过他们的一生,并休眠在风中……他们休眠在风中并且……从未曾停靠在地面上,直到他们死去之时。(1961:49—50)

《阿飞正传》和《2046》同时唤起了这个传说,而王家卫并不仅是挪用这个故事而已。除了描绘人物的特征,无脚鸟的寓言将作者的飞翔母题延伸为一种真实存在的比喻。从此一角度来看,被天束缚的无脚鸟神话与《重庆森林》中的飞机母题有着可共同比拟的功能。如约瑟夫·坎贝尔(Joseph Campbell)所说的:“飞机的航行……是脱离地面的想象。这和鸟所象征的是相同的……鸟象征着脱离束缚落到地面的精神……飞机此刻扮演的正是该角色。 ”阿菲真的飞去了加州,将幻想转变为真实,代表着真实欲望所衍生的行动。然而,在旭仔的例子中,将生命花费在“风中”,显然只有象征个人的自由。在针对威廉斯寓言的一篇后记中明白指出,无脚鸟生下来就没有生命:“那只鸟从未活过。”这正是旭仔的真实处境。不止于衍生的意义,王家卫利用威廉斯的寓言推进隐晦的人物描写和作者的主旨。

王家卫其他的电影故事题材也令人想起了田纳西·威廉斯。王家卫证实《蓝莓之夜》是向这位剧作家“致敬”。电影里孟菲斯片段中的温室气氛,由蕾切尔·薇兹(Rachel Weisz)所扮演的情欲南方美女和她性无能的伴侣之间的内部冲突所引燃,此处高度令人联想到威廉斯的情节剧。此外还有《重庆森林》中林青霞所饰演的毒贩。依照王家卫的说法,林青霞的角色最初的原型是《欲望号街车》(A Streetcar Named Desire)中费雯丽(Vivien Leigh)所饰演的布兰奇·杜波依斯(Blanche DuBois)。在最后的分析里,威廉斯对于王家卫的影响应该不令人感到意外:这位美国剧作家对于这位深深爱好美国电影和文化的导演而言,有着不可抗拒的吸引力。王家卫的所有作品同时拥抱好莱坞电影和美国的图像研究,他的电影中随处悬挂着受美国影响的素材。

到目前为止,我已指出王家卫偏爱自恋的、漫无目标的角色。其他决定故事事件的人物刻画特征又是什么呢?泛言之,王家卫的人物同时拒绝好莱坞英雄明白的目标定位,以及艺术电影主角麻木不仁的被动性。不同于艺术电影的作用者,王家卫的主角构思目标,但是该目标的形成包含了矛盾冲突,甚至是负面的行动计划。因此,我们发现迟疑的角色对未来的选择犹疑不决。的确,剧中主角常常折服于岔路前,无意步入改变。《花样年华》中那些没有那么明确定义目标的主角即为负面状态的例子。“我们不会像(我们的伴侣) ”,他们如此主张,坚守一夫一妻制的唯一伴侣。此处,意志坚定的目标定位开展了行动的过程,如此决然的目的是无法求得的。同时,观影者被提示展开推论一个对照剧中人物所抑制的,更加(真实的)爱情结合的欲望。因此,电影的叙事未来,取决于剧中人物努力地不行动,此外王家卫从观影者对电影的类型期盼(例如有情人终将结合),与人物负面的和矛盾的欲望之间的冲突,进而形成引人注目的悬疑。

《重庆森林》剧照

《重庆森林》剧照

古典的英雄追求相互和谐的目标,而王家卫的人物所思索的却是不相容的两人。周慕云和苏丽珍两人相互排斥的欲望,构成了情节剧所需的强烈情绪的要素。在《重庆森林》中,阿菲隐晦地显露出想要移居美国的目标,这使得她与663的本土爱情欲望产生混淆。刘德华在《旺角卡门》中饰演身不由己的黑帮,因展现忠诚而身受其扰。特征在于,王家卫将故事植入与他们欲望搏斗中的内在冲突作用者之中。含糊的目标推迟了主角的目的行动,因此时间终止(temps morts)和拖延(longueurt)为王家卫的叙事定义。

或者,表面上主要的目标成为泡影,将情节轴转向预期之外的路径。在《堕落天使》中,天使 4号(Charlie)疯狂找寻布兰蒂(Blondie)却未曾有个结果,焦点旋即由无以捉摸的金发女子转至天使 4号与何志武之间不协调的爱情。此外,在《阿飞正传》中,旭仔和生母和解的目的很快地消散而去,正如波德维尔所指出,这使电影将叙事焦点转移至受旭仔行动所影响的人物命运上。此外,旭仔逝去的目标所呈现的是人物的自我否决,被生母抛弃的旭仔放弃了追寻个人自尊的重大目标。不变的是,王家卫电影中主角是否活跃,在任一时刻皆取决于他们承认自我真实欲望的能力。张健德表示这些主角的特征是“病态的”,但他们或许也可被当作是和不真实的存在模式相搏斗的人,关于这点我将于下一章节说明。无可避免地,王家卫的冲突角色使独特的行动发展成为可能。介于古典和艺术电影的人物刻画标准之间,王家卫的主角皆为目标定位的作用者,然而他们的心理复杂程度引起了麻痹瘫痪的无力感。推论是一种郁积停止的状态,使故事的“事件变化性”和可预见性失去活力。

总之,王家卫的人物对于真实存在的危急处境存有疑虑,他责备他的人物落入不真实的样子。一再发生的是,这些人物退缩至自我否认的状态,他们可能压抑真实的欲望和情绪、在社会上自我放逐、否决作为自由个体的人、逃避个人的责任,并且错误地引用“命运”作为行动目的的替代品。举例而言,在《2046》中,周慕云邀请黑蜘蛛陪同他去新加坡。这名女主角却通过纸牌游戏做出决定,显然将她的未来交给了命运。然而,黑蜘蛛抽到 A已是预料中的结论,如被打败的周慕云于旁白中说:“她找到了婉转的方式拒绝我。”如此隐晦和不可捉摸的假托,是王家卫的典型主角,他们借由否认自身行动的能力而逃避改变。此外,他们退避社会冲突,经常导向了其他迂回的社会互动方式,例如《堕落天使》中杀手通过点播机的歌曲遗弃天使。对照那些无可救药的不真实角色,王家卫赋予角色追寻真实改变的潜能。我已说明《重庆森林》中的阿菲和633随着情节的推展而活得更加真实,实现了重要的行动和个人的交流。真实性的主旨是王家卫故事素材的关键要素。

王家卫的主角具现了不同程度的真实性,他们对于爱情也展现出对照的态度。然而,不论对爱情所抱持的态度是狂热的或是无所谓的,王家卫的所有角色皆散发出强烈的情感。王家卫偶尔借由他们的感官特征生动地描绘这些人物;他们沉溺于或欠缺了身体上的感受。他们或许被剥夺了视觉(《东邪西毒》中的盲眼剑客)、声音(《堕落天使》中的何志武),或触觉(某种程度上《春光乍泄》中的宝荣,及《2046》中具有争议的黑蜘蛛)。相反地,他们的感觉也可能异常锐利(《春光乍泄》中张宛的播送声音,及《手》中张震的感触性)。在每个例子中,这些角色精准地察觉事物,甚至是表面上坚定不移的角色偶尔也“透漏”出深切的情绪(如《阿飞正传》里的旭仔或《堕落天使》里的杀手)。若以这种方式去理解,王家卫充满情感的叙事空间,在感官上的制作设计和音乐的修饰之下,具现化了人物内在深沉的情感状态。因此,在王家卫的电影中,心理上的因果作用不仅开展了行动主线,也支配了情感的目的。

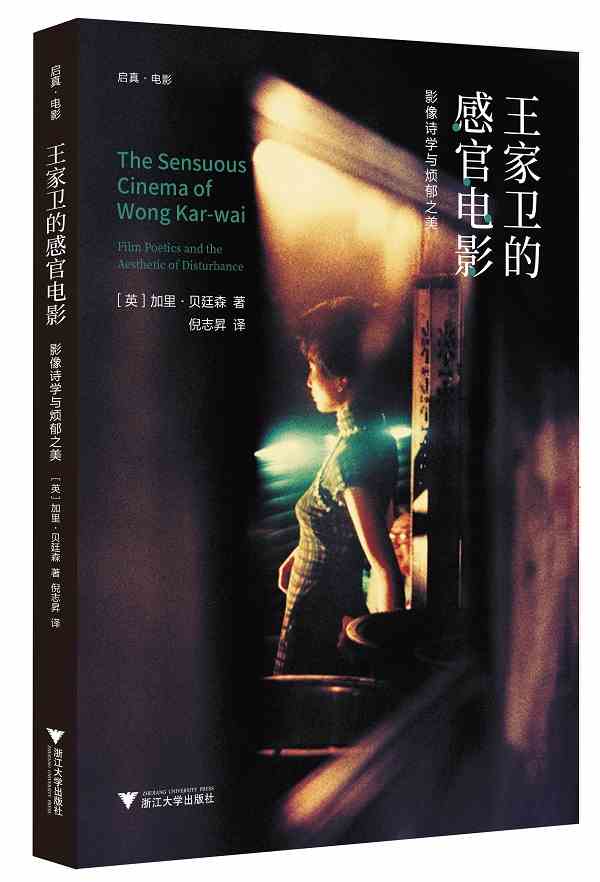

《王家卫的感官电影:影像诗学与烦郁之美》,[英]加里·贝廷森/著 倪志昇/译,浙江大学出版社·启真馆,2018年4月

《王家卫的感官电影:影像诗学与烦郁之美》,[英]加里·贝廷森/著 倪志昇/译,浙江大学出版社·启真馆,2018年4月

新闻推荐

淮师附小洞山校区四(1)班胡杨儿生命是什么?以前我从没想过这个问题。爸爸说,这个题目好大啊,生命大概是一切活的东西吧。妈妈...