《斯坦布尔列车》上的 浮世绘

轮船事务长手里拿着最后一张登录卡,望着乘客们穿过灰蒙蒙的潮湿的码头,跨过横七竖八的铁轨和道岔,绕过废弃不用的货运敞车。他们缩着肩膀,大衣领子朝上翻着;在长长一列火车里,桌上的灯亮着,透过雨雾看去像一串蓝色的珠子闪闪发光。一台巨大的起重机旋动着、下降着,一时间,绞盘咔啦咔啦的响声甚至淹没了无处不在的水声——雨水从阴沉的云天上倾盆而下,海水冲击着渡轮和码头。这时正是下午四点半。

类似这种荧屏感十足的画面穿插全书,《斯坦布尔列车》几乎就是一本书面电影——格林风格。一年后,格林把《斯坦布尔列车》改编成电影剧本,以此为开端,在制作人的邀请下格林几乎将自己全部的小说都改编成了剧本,长期为《泰晤士报》等写影评,他自然了解电影镜头语言的窍门。一鱼两吃,将这种赚钱的好营生发扬光大的,是惊悚畅销书作家斯蒂芬金。

场景有了,氛围有了,C大调还是G大调,总之全篇的基调定下来了。各路乘客弃舟登车了。斯坦布尔列车,从伦敦出发,经海峡摆渡之后,在法国奥斯坦德上岸一路向东,科隆——维也纳——贝尔格莱德——伊斯坦布尔,贯穿欧洲的五脏六腑,最终抵达异教徒的东方世界,“推理女王”阿加莎克里斯蒂不知是否看过《斯坦布尔列车》,或从中受到启发,两年后,1935年,她写出了《东方快车谋杀案》。

潮湿,寒冷,阴郁,东方列车既随机又必然地吞噬了一群不同种族、职业、地位的各色人等,并将他们推上了逼仄的舞台。犹太商人、逃亡的塞尔维亚革命者、畅销书作家、同性恋女记者、犯下杀人罪后亡命天涯的小偷、前半生悲惨的女舞蹈演员……

如果读者抱着某种或严肃或消遣的阅读期待,随着东方列车的滚滚车轮,你难免会产生一种奇妙的困惑。

困惑一。艳遇、财产、凶杀、逃亡、背叛、异国情调,好一出带有悬疑、犯罪、浪漫元素的好莱坞大片,但是,怎么节奏这么缓慢,情节慵懒得跟不上火车的节奏啊!

困惑二。从环境到人物形象与心理刻画,都是文学大师级别的,政治冲突、信仰迷失、生存困境、种族歧视、革命暴动、资本当道等社会问题隐约其中,原本是一幅壮阔的20世纪前二三十年欧洲大陆世道人心的浮世绘,背负历史责任的苦大仇深的现实主义,为啥偏要披着畅销书的流行元素,自贬身价,去迎合大众口味?

困惑一的本质是情节为王,格林作品却缺少“推理女王”阿加莎克里斯蒂的步步为营、酣畅淋漓和惊心动魄;困惑二期待的是深刻而重大的意义与价值发现,格林却隔靴搔痒,欲说还羞,明明是一杯波尔多红酒,结果兑了半罐可口可乐。

两种困惑来自两种阅读类型,娱乐还是严肃,针对两种写作风格,写事还是写人?看清了这两大趣味阵营的尖锐对立,也就明白了格林的贡献——非驴非马,作为骡子则融合了亦驴亦马的基因,让泾渭分明的阅读趣味有了相互渗透融合的新天地。我们在阅读毛姆和钱德勒的小说时,也会有类似的感受。

格林对此有着无比清晰的认知。他就把自己的小说分为严肃小说和娱乐小说,好比骡子知道自己所继承的基因属性——其实,融合也意味着背叛,而且是双重背叛,既背叛了驴,也背叛了马。正如格林曾是一名间谍,而他在军情六处的上司是一名双面间谍一样,他是文学上的双面间谍,他既背叛了严肃小说,也背叛了娱乐小说。他的小说总是有一个俗套的架子,三角恋+追捕+凶杀。但是当你以为他要一俗到底,一脱到底的时候,眨眼他又西装革履,峨冠博带了。

这种游刃有余的风格转换,在弗洛依德主义者看来,不过是一种幼年孤独带来的有些精神分裂的背叛。“什么是背叛”与“什么是忠诚”这两个问题永不停歇,纠缠了他一生。格林在接受“莎士比亚奖”时做过一个主题为“不忠的美德”的演讲。他说:“不忠给小说家额外的理解维度。”

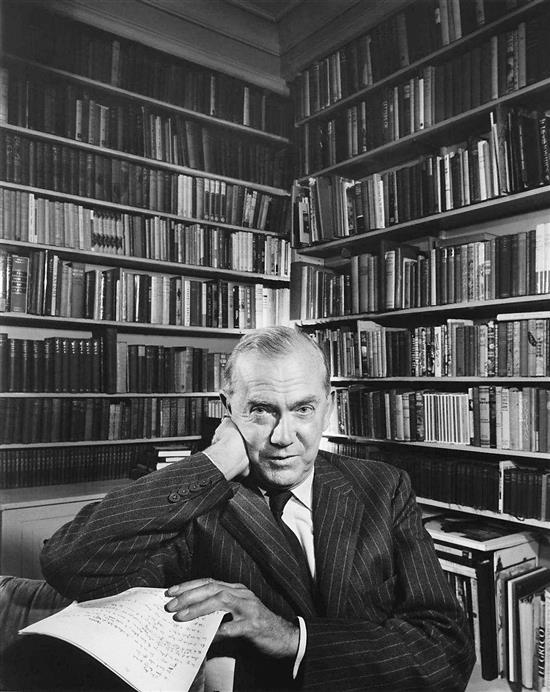

都说村上春树是诺贝尔奖的陪跑健将(他是一个地道的马拉松健将),但和21次提名诺贝尔奖的格雷厄姆·格林相比,后者才是真正的诺贝尔文学奖的无冕之王。马尔克斯在《番石榴飘香》里写过一个他和格林的故事,他问格林自己觉得为什么不授予他诺贝尔文学奖。格林迅速回答道:“因为他们不认为我是个严肃作家。”马尔克斯说:“虽然把诺贝尔奖授给了我,但也是间接授给了格林,倘若我不曾读过格林,我不可能写出任何东西。”凌琪

新闻推荐

第四届平遥国际电影展荣誉发布的夜晚,当念到最佳男演员的奖项时,周游的心提到嗓子眼,下意识地解开了西装外套上的扣子。“我...